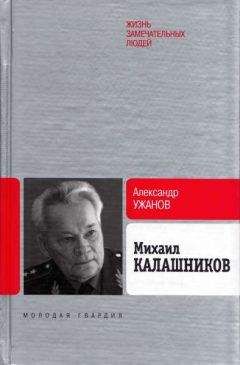

Михаил Калашников - Записки конструктора-оружейника

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки конструктора-оружейника"

Описание и краткое содержание "Записки конструктора-оружейника" читать бесплатно онлайн.

Особенно много такой работы возникало в ходе унификации образцов. Что пугало молодых конструкторов, так это то, будто решение вопросов унификации сужает их творческий кругозор, уводит в сторону небольших доработок, ограничивает рамки новаторского поиска. Приходилось приводить в пример работу выдающихся конструкторов В. Г. Федорова, В. А. Дегтярева, С. Г. Симонова, не раз пытавшихся, считая задачу унификации приоритетной, решить ее на основе своих образцов.

Правда, им так и не удалось до конца завершить свои замыслы в силу различных причин. Среди них, считаю, не последнюю роль сыграло обстоятельство, связанное с отработкой деталей на живучесть, с той самой черновой, порой нудной и изматывающей работой.

Мы продолжали ею заниматься. В один из дней Пушин, который настреливал в тире, испытывая детали, по двадцать и более тысяч выстрелов, зашел ко мне и положил на стол затвор.

- На двадцать первой тысяче у основания боевых выступов появились микротрещины, - доложил Виталий Николаевич. - Не выдерживает деталь. Что-то надо делать.

- Твое предложение?

- По-моему, есть смысл поискать новую ее форму.

- Заметьте, микротрещины образовались там, где острые углы, - бросил реплику Крупин, рассматривавший в это время затвор.

- Ты полагаешь, их лучше сгладить?

- Во всяком случае, я попробовал бы ввести специальные радиусы у основания боевых выступов, - продолжил Владимир Васильевич. - Согласен с Путиным, придется при этом видоизменить несколько форму затвора. Но, на мой взгляд, игра стоит свеч.

- Тогда будем оформлять все графически, а Богданов пусть поработает в цехе, убирая углы и делая радиусы. Нет возражений? - Я пододвинул деталь к краю стола.

Пушин, взяв со стола затвор, ушел в цех, а мы с Крупиным стали продумывать, какие детали можно перевести на стальное литье по выплавляемым моделям. Такая задача была поставлена перед нами в связи с острой необходимостью дальнейшего сокращения трудоемкости изготовления деталей, необходимостью высвобождения рабочих, станков, а также с пуском цеха точного литья на соседнем предприятии. Методом приходилось пользоваться впервые, и, как перед всем новым, поначалу одолевала робость. Но, как говорится, глаза страшатся, а мысль работает и руки делают. Литье по выплавляемым моделям хорошо пошло при изготовлении газовой каморы, кольца цевья и некоторых других деталей. Они нормально жили и при 25 тысячах выстрелов, и более. Испытания затворов на живучесть после внесения радиусов в основания боевых выступов подтвердили правильность принятого решения.

Пришлось нам менять по ходу работы свои взгляды и на штамповку. Тот вариант, который нас устраивал в автомате, явно не мог подойти целиком и полностью к пулемету. И мы, чтобы увеличить прочность деталей, изменяли при штамповке толщину листа, направление волокон, делали их под углом. Пробовали многое. У ударно-спускового механизма, например, почти все детали пришлось переводить на изготовление из поковок.

Очень нам помог контакт с заводскими технологами, металлургами. Они дали квалифицированные советы по технологии производства, по маркам стали. Изготовляя вкладыш ствольной коробки, курок и особенно ударник, мы опробовали немало марок, пока не остановились на оптимальном варианте. Скажем, защелка межциклового замедлителя, совсем уж невзрачная деталь по сравнению со многими другими, а вот повозиться довелось изрядно, пока определили, из какой марки стали она будет наиболее прочной.

Конечно, были в нашей будничной работе и праздники. Один из них особенно запомнился всем нам. Связан он со 150-летней годовщиной нашего завода. И запомнился не только тем, что многим нашим заводчанам, в том числе и конструкторам, вручили в тот день высокие государственные награды. Меня лично потрясло другое: как много рядом с нами жило и трудилось хранителей истории завода - старейших его работников, начинавших свой трудовой путь еще в конце прошлого - начале XX века, и как мало мы знали о них!

Пожалуй, впервые тогда узнал об удивительной судьбе династий Алексеевых, Кузьминых, Никитиных, Путиных, Пилиных, Трубициных и многих других, начавших свою рабочую родословную от основания завода.

У нас как-то редко заходил разговор об этом. А ведь у Крупина, например, отец, Василий Алексеевич, возглавлял заводские механические мастерские в 20-е годы. Славная и давняя рабочая биография была в семьях Путина, Крякушина, Богданова... После того юбилея мы как-то, мне показалось, по-особому смотрели друг на друга. Еще больше прибавилось уважения, крепче стала творческая и душевная близость. А это все помогало в работе.

В дни, когда мы доводили образец ручного пулемета, к нам на завод приехал Д. Ф. Устинов, тогда уже заместитель Председателя Совета Министров СССР. Мы хорошо знали привычку Дмитрия Федоровича первым делом ознакомиться с тем, что сделано, что запущено в серию или осваивается в производстве. В большом зале на столах разложили продукцию. Представлено было не только боевое оружие нашей системы, но и образцы охотничьего и спортивного оружия, разрабатываемого нашими коллегами-конструкторами.

Первому пришлось докладывать мне. Я осторожно спросил:

- Каким временем располагаете, Дмитрий Федорович?

- Ох и хитер конструктор, - отозвался Устинов. - Считай, что располагаем тем временем, в течение которого тебе интересно будет рассказывать, а нам интересно слушать.

Он прошел вдоль столов, бегло осмотрел образцы и повернулся к сопровождающим его нескольким военным и гражданским товарищам.

- Послушайте внимательно конструктора. Представленное нам автоматическое стрелковое оружие, унифицированные системы - новый шаг вперед в оружейном деле.

Образцы лежали по порядку; два базовых - автомат АКМ и ручной пулемет РПК и вся семья, рожденная на их основе. Автомат для ВДВ (воздушно-десантные войска) и других родов войск - АКМС - с металлическим складным прикладом. Автомат с ночным прицелом для пехоты - АКМН и АКМСН. И еще три ручных пулемета - соответственно РПКС и с ночными прицелами РПКН и РПКСН.

Докладывая, я назвал несколько цифр.

- Если сравнить АКМ с АК, то преимущества первого по сравнению с его старшим "братом" выглядят так: вес уменьшился на двадцать пять процентов, кучность боя при автоматической стрельбе улучшилась в полтора-два раза.

- Какова степень внедрения прогрессивных материалов и заготовок? - уточнил Устинов.

Признаться, я ждал этого вопроса. Дмитрий Федорович очень ревниво относился к тому, как конструкторы используют новые методы формообразования деталей, новейшие марки сталей, и всегда интересовался применением всего этого в изготовлении изделий.

- Мы постарались значительно упростить технологию производства деталей, особенно наиболее сложных, за счет отказа изготовлять их фрезерованием из поковок и перевода на холодную штамповку из листовой стали. Часть деталей изготавливается из точных литых заготовок. - Я взял в руки автомат и стал его разбирать.

- Видим, что хорошо в этом направлении поработали, - остановил меня заместитель Председателя Совета Министров. - Каков эффект от нововведений?

- Значительно сокращен расход легированных дорогостоящих сталей. Трудоемкость изготовления каждого изделия снижена на 20 процентов, расход металла - на 13 процентов.

- Это все по модернизированному автомату. - Дмитрий Федорович опять пошел вдоль столов, на одном из них притронулся к ручному пулемету. - Скажи, пожалуйста, как соотносится трудоемкость изготовления твоего изделия, скажем, с дегтяревским РПД?

По технологической оценке трудоемкость РПК составляет 60 процентов от трудоемкости РПД, наш пулемет на два килограмма легче дегтяревского.

- Хороший показатель, - откликнулся на мои слова один из сопровождавших Устинова товарищей. - Но это сравнительно с предшествующим образцом. А чем характеризуется в целом, как вы ее назвали, семья ваших унифицированных образцов, в чем ее преимущества, чем они отличаются друг от друга?

- Прежде всего тем они выгодны в эксплуатации, что основные детали и узлы, например, ручного пулемета, входящие в войсковую разборку и сборку, полностью идентичны с автоматными как в производстве, так и в ремонте. Даже если солдат перепутал их (смешались детали от пулемета и автомата), то оружие все равно будет надежно стрелять.

- Иными словами, можно говорить, как я понимаю, о стопроцентной взаимозаменяемости целого ряда деталей и узлов на всех модификациях автоматов и пулеметов вашей системы? - уточнил генерал, стоявший ближе всех ко мне.

- Совершенно верно. Скажем, магазины АКМ и РПК, несмотря на существенные различия в конструкции, разные по емкости и внешнему виду, стопроцентно взаимозаменяются не только на всех модификациях образцов, но и на нашем первенце - АК. Что касается комплекса ручных пулеметов, то производственная и войсковая унификация характеризуется следующими данными: коэффициент применяемости деталей (берется отношение числа заимствованных наименований к общему числу всех наименований) составляет от 43 до 98 процентов, применяемости узлов - от 23 до 95 процентов. - Я обратил внимание всех на плакаты, где было наглядно отображено, какие детали и узлы взаимозаменяемы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки конструктора-оружейника"

Книги похожие на "Записки конструктора-оружейника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Калашников - Записки конструктора-оружейника"

Отзывы читателей о книге "Записки конструктора-оружейника", комментарии и мнения людей о произведении.