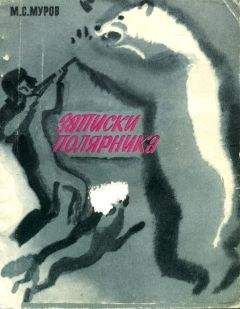

Михаил Муров - Записки полярника

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки полярника"

Описание и краткое содержание "Записки полярника" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемая читателю книга — многолетний труд Михаила Степановича Мурова — участника первой зимовки на Земле Франца-Иосифа в 1929—1930 годах.

М. С. Муров — ленинградец. Сорок лет назад, находясь на зимовке, он ежедневно вел дневниковые записи. Впоследствии Муров добавил к ним газетные и журнальные публикации, посвященные экспедиции, а также различные материалы об истории освоения Советского Севера.

Весь этот документальный материал послужил основой для книги «Записки полярника».

Я сидел в лодке как зачарованный. Нужно было возвращаться на станцию, а я не мог оторваться от этого чуда полярной природы. Решил закурить. Набив трубку, зажег спичку. Вспыхнувшее пламя точно сдернуло волшебный полумрак. Пещера озарилась мириадами алмазных искр и блеском льда. Вода покрылась красноватыми бликами.

Я поднес спичку к трубке. У кормы послышался легкий всплеск, и на одно едва уловимое мгновение я увидел появившийся из воды неясный силуэт, напоминающий голову и торс человека.

От неожиданности я уронил спичку.

Придя в себя, через минуту зажег вторую, но рядом никого не было. Только по стенам от колеблющегося света ползали танцующие тени. Я далек был от суеверного страха и, конечно, не допускал мысли, что надо мной подшутила какая-нибудь веселая наяда. Но в то же время произошло что-то такое неправдоподобное и сверхъестественное, что, если бы я рискнул рассказать кому-нибудь о случившемся, меня немедленно назвали бы вралем.

«А что если я тюленя принял чуть ли не за русалку?»

Правда, тюленей мы не видели больше месяца и считали, что они уплыли на юг. Но тогда что же это было за видение?

Выбираясь из пещеры, я решил, что стал жертвой собственной разгулявшейся фантазии, хотя подобных явлений за собой никогда раньше не замечал.

На утро следующего дня я вновь отправился в пещеру с твердым намерением развенчить призрак. Больше часа провел я в пещере. Наконец, когда выбрался наружу, на совершенно спокойной глади бухты появилась какая-то странная легкая волна, я затем я увидел на воде черную точку. Точка приблизилась, и я мог теперь разобрать, что это была голова тюленя.

Так вот кто вогнал меня в постыдный страх!

Мне захотелось поближе познакомиться с ним. Я тихо свистнул. В ответ тюлень высоко высунулся из воды, посмотрел в мою сторону, снова скрылся под водой, а спустя минуту появился у самого носа лодки. Это была небольшая нерпочка из семейства тюленей. Вытянув свою почти детскую головку, она бесстрашно смотрела на меня и была так близко, что я видел капли воды на ее золотистой, с черными пятнами шерсти. Мне захотелось погладить ее.

Забытые ныне морские предания и легенды утверждают, что именно эти животные получили поэтическое название сирен и морских дев. Впервые о них писал в I веке нашей эры римский натуралист Плиний Старший. В своей «Естественной истории» он говорил: «Что касается сирен, то слухи о них не сказочные басни, а истинная правда. Они действительно существуют. Их тело в верхней части напоминает женскую фигуру...» Плиний отмечал кротость и понятливость тюленей.

Древние жители Средиземноморья в честь этих животных назвали многие острова и местности: Фока, Фоцис, что на латинском и греческом языках значит — тюлень.

Не скажу, что передо мной была писаная красавица, нет, но это было миловидное, жизнерадостное создание, оно с интересом рассматривало меня своими выпуклыми глазами. Словно угадав мои мысли, нерпа нырнула и, резвясь, стала проделывать в воде всевозможные фигуры, точно выполняла какой-то танец. Движения ее были пластичны, мягки и полны пленительной грации. Я готов был без конца смотреть на нее, но вынужден был нарушить так неожиданно возникшую полярную идиллию. Приближалось время, когда мне надо было возвращаться на станцию.

Однако забыть ее я уже не мог. Установив мачту на нашей шлюпке, ходил под парусом «на свидание» в надежде приручить ее...

С «большой земли» мы часто получали телеграммы. Председатель Арктической комиссии С. С. Каменев сообщал, что Шмидт доложил комиссии об организации и устройстве первой советской колонии на Земле Франца-Иосифа. В одной из телеграмм говорилось: «Арктическая комиссия постановила приветствовать колонию самоотверженных работников на ледяном форпосте Советского Севера и пожелать им бодрости и стойкости в борьбе со стихией».

Из сообщений тех, кто был с нами на «Седове», а также из газет о нашей зимовке знала страна. Нам слали пожелания здоровья рабочие типографии «Мосполитграф», студенты и педагоги Московского политехнического института, пассажиры и команда теплохода «Грузия» и многие, многие другие.

Между тем стремительно приближался день захода солнца. Морозы стали крепчать. На море появился блинчатый лед, а у берега образовался толстый припай. Лодку пришлось вытащить и укрыть на долгое хранение. Мои встречи с нерпой прекратились.

Наступило 24 октября, когда мы увидели солнце в последний раз. Провожать его мы поднялись на вершину ледника.

Далеко впереди, над морем, был разлит багрянец. На склонах глетчеров и кряжистых утесах рисовались тени в синеватых, почти фиолетовых тонах. Дополняли эти краски чарующие нежно-розовые кучевые облака.

Минут через десять из-за горизонта веером вырвались солнечные лучи. Кругом все точно ожило, засияло, а через некоторое время, отражаясь в море, словно в зеркале, на юге показался багровый край солнца. В природе все будто замерло, затаило дыхание. Наступила торжественная тишина. Это было, как говорили полярники прошлого, «величие мига».

Дойдя до какой-то точки, на неуловимые доли секунды солнце, казалось, остановилось. Но в следующий момент оно стало опускаться и утонуло в горящем от заката море. Пораженные, мы одиноко стояли на вершине ледника, озаренные прощальным закатом.

Пока возвращались на станцию, закат постепенно угасал. Когда мы спустились на берег, исчезли и последние отблески. Мрак сгущался, и только на юге оставалась узкая полоска — единственный жалкий остаток волшебного зрелища. В глубинах бархатного небесного свода, точно алмазы, засверкали крупные и яркие звезды. Большая полярная ночь началась и должна была продлиться треть года.

Радостным лаем встретили наше появление псы. У дома мы увидели Володю, который с фонарем свежевал небольшую нерпу. Во время нашего отсутствия она появилась у берега в нескольких десятках метров от нашего дома, и он пристрелил ее. Как знать, не была ли это моя знакомая? Стало невыносимо грустно. Позже Знахарев подарил мне ее шкуру, и я сделал из нее переплет для своего полярного фотоальбома.

Жизнь во мгле

Полярная ночь уже вступила в свои права. Правда, к полудню на юге еще появлялось небольшое светлое пятно — его мы называли дневным светом. Но часа через два даже это пятно поглощала темнота.

Нельзя сказать, что мы легко и просто освоились с полярной ночью. Теперь нам надо было привыкнуть жить не по солнцу, а по часам. Но мало-помалу мы приспособились к новым условиям.

Ежедневно, невзирая на погоду, проводили метеорологические наблюдения, следили за давлением, температурой воздуха, силой ветра, влажностью, осадками.

Движение воздуха, его направление и скорость определяли с помощью шаров-зондов. Иногда к ним привешивали автоматический прибор системы П. А. Молчанова, который мог фиксировать давление в высоких слоях атмосферы. Но мы крайне редко могли пользоваться показаниями этого прибора, так как шары-зонды далеко относило (иногда на несколько километров) и их трудно было найти.

Сводки о состоянии погоды мы передавали в Ленинград, в три адреса: Метеорологический институт, Бюро погоды и Ленинградскую обсерваторию.

В нашем маленьком мире мы жили пока дружно, по принципу взаимных уступок, относились друг к другу с уважением. Не было у нас и скуки: все чем-нибудь занимались.

Так как наши капканы на песцов кто-то отправил в Астрахань, а не в Архангельск, Илляшевич и Алексин соорудили вместо капканов хитроумные «пасти» и ставили их на острове Скотт-Кельти и у скалы Рубини. Кренкель и Шашковский пытались написать оперетту, а я сценарий, но дальше намерений дело не пошло.

Доктор, не находя себе работы по специальности хирурга, придумывал всевозможные медосмотры, а в оправдание говорил:

— Здесь природа властвует над человеком. Как бы здоров, весел и беспечен он ни был по своей натуре, Арктика приводит его в угнетенное состояние, поэтому медицинский контроль должен быть постоянным.

Впрочем Борис Дмитриевич вскоре оставил свои лекции и медосмотры и переквалифицировался в метеоролога.

Незаметно подошли Октябрьские дни. Мы решили отметить этот праздник, как говорят теперь, — на высшем уровне. Накануне были посланы все поздравительные телеграммы. В доме все было вычищено, оставалось вымыться самим.

У нас была баня, которую позже стали называть «папанинской». Наверно, потому, что после нас и он мылся в ней, когда в 1932 году зимовал на Земле Франца-Иосифа. Баня была роскошью, которую не могли позволить себе ни герцог Абруццский, ни Джексон — словом, никто из наших предшественников. Мы же, нагнав пар до любой температуры, залезали на полок и хлестали себя пахучими березовыми вениками, предусмотрительно взятыми на Землю Франца-Иосифа нашим начальником зимовки. Для нас, за восьмидесятой параллелью, это было наивысшим блаженством.

Утром 6 ноября, пока все мы были на работе, Петр Яковлевич Илляшевич решил растопить печь в бане, чтобы нагреть воду. Печь почему-то стала дымить. Илляшевич открыл наружную дверь. Долго возился, пока наконец дрова разгорелись. Петр Яковлевич закрыл парилку и стал ждать, когда надо будет подбросить угля. Вдруг за стеной бани залаяли собаки. Петр Яковлевич хотел схватить винтовку, но вспомнил, что оставил ее в предбаннике. Бросился туда, и тут в пяти метрах от себя увидел медведя, который отбивался от собак. Быстро закрыв за собой дверь, Илляшевич запер ее на крючок, но тут же сообразил, что это не спасет его. Достаточно было медведю, отбиваясь от собак, случайно толкнуть дверь, и она бы открылась.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки полярника"

Книги похожие на "Записки полярника" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Муров - Записки полярника"

Отзывы читателей о книге "Записки полярника", комментарии и мнения людей о произведении.