Ханс Дикманн - Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"

Описание и краткое содержание "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание" читать бесплатно онлайн.

Сказки занимают большое место во внутреннем мире маленьких детей; оказывается, что сказочные мотивы играют важную роль не только в сознании взрослых людей, но и в их бессознательном.

Многочисленные случаи, описанные в книге Ханса Дикманна, вскрывают глубочайшие связи между любимой сказкой ребенка и его позднейшей судьбой; сказочные мотивы оказываются решающими для формирования личности как в положительном, так и в отрицательном смысле. В своей книге автор показывает, как сказка может влиять на поведение взрослых и на их психическую жизнь. Более того, он демонстрирует, каким образом можно использовать такое влияние для излечения патологического процесса.

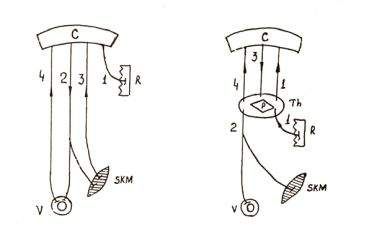

В Приложении помещены главы из известной книги Ханса Дикманна «Методы аналитической психологии». В них подробно излагаются методы юнгианской психотерапии, в частности, объясняется их отличие от стандартных психоаналитических методик.

А в хижине художника сидели в это время на спинке стула три птицы. Якоб спал, однако ворон, который прежде был художником, не мог спать, не спала и Манда, потому что у сов принято бодрствовать по ночам. «Почему же, — с тоской произнес художник, — Бог допустил, чтобы я стал вороном? Ведь я справился со своей задачей. Разве я вел себя недостойно, а сердце мое не чисто?» Манда захлопала глазами и после небольшой паузы ответила: «Я думаю, ты действовал против природы любви. Принцесса полюбила тебя, а ты ее, и несмотря на это ты отвергал ее и ее дары, хотя все это тебе не раз предлагалось. Это бесчеловечно, и поэтому ты теперь стал вороном». Задумался художник. «Если бы я принял их, то теперь был бы свиньей». «Это так, — сказала Манда, — у людей всегда оказывается так, что в известных случаях не остается ничего другого, как стать свиньей или вороном».

Как раз при этих ее словах распахнулась дверь и на пороге стояла принцесса. Волосы ее были не причесаны, а руки пахли землей и даже немного навозом, потому что она пришла из своего сада, где работала, чтобы вновь сделать землю плодородной. Однако художнику она понравилась еще больше, чем прежде. Она стояла перед ним, и когда увидела его в обличье ворона, то почувствовала в своем сердце что-то такое, чего она никогда прежде не знала и что люди называют жалостью или состраданием. Это чувство было таким острым, что пересилило ее болезненную гордость, и она заплакала. И эти слезы, которые упали на вороньи перья, вновь превратили ворона в человека, так что они все были счастливы, и картины, которые он после этого писал, стали еще прекраснее. Удивительным образом в то же мгновение нашлась давно потерянная А из имени Манды. Она застряла под той половицей, которую художник теперь в своем сердце поднял, и никто не знал, как она туда попала. И никто не радовался этому больше, чем сама «А» манда.

При попытке толкования этого рассказа здесь мы можем коснуться только основного хода событий, не входя в многочисленные детали. Совершенно очевидно, что речь идет о проблеме тени. В психологии К. Г. Юнга под тенью понимают персонификацию того внутреннего содержания, которое в продолжение нашей жизни ощущается как неполноценное или злое и вследствие этого не допускается в сознание, вытесняется или отбрасывается. Что касается коллективного аспекта, по «тень символизирует темные глубины общечеловеческого: присущее от рождения любому человеку стремление к темному и низшему»[113]. В нашей сказке тень представлена Змеиным Князем, и связана с проблемой рассказчика, хорошо различимой уже во многих предшествующих поколениях. Действительно, в семье этого человека уже в поколении родителей и дедов осуществлялось характерное для той эпохи сильное табуирование сексуальности и агрессивности. Благодаря этому значительная часть невостребованной витальности была вытеснена в бессознательное. С психологической точки зрения, принцесса в качестве женского аспекта рассказчика выражает его чувственную сторону, которая в связи с этими обстоятельствами уже с детства была значительно искажена. Из-за того, что все темные чувства выпали в бессознательную область тени, его чувственный мир оказался разрушенным, и возник тот стерильный порядок, который ведет к бесплодности и пустоте. В сказке обнаруживается путь к разрешению этой проблематики. Фигура художника воплощает новую художественную сторону, которая была еле заметна в этом, в основном рационально ориентированном, мужчине. Излечение может прийти только от этого персонажа, с простотой и достоинством служащего образам (Gestaltungen), всплывающим из бессознательного. Пассивность героя-художника, сила которого заключается преимущественно в терпении и перенесении страданий от превосходящей силы, соответствует предстоящей индивидуации второй половины жизни. Начавшийся в ходе анализа путь к ней состоит в постижении своей собственной темноты, которое он переживает в морском путешествии, означающем погружение в бессознательное. Он должен суметь перенести все то, что лежит в темной глубине его существа, должен овладеть всем этим и тем самым претерпеть метаморфозу. Это изменение представлено постепенным потемнением и переходом в анимистическую область. Это означает, что Я временно поглощается миром темных негативных идей. Этот темный мир символизируют обе птицы-помощницы, а их способность летать говорит о причастности к миру фантазии. Будучи совой и черным вороном, они относятся, с одной стороны, к ночной и темной стороне жизни, с другой же стороны, это птицы мудрости. Мудрость, однако, достигается только тем, кто глубоко постиг и темную сторону людского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

G. Adier. The Living Symbol. Routledge and Kegan, London, 1961.

G. Adier. «Methods of Treatment in Analytical Psychology», in:

Psychoanalytic Techniques. Hrsg. v. В. В. Wolman, Basic Books Inc., 1967.

W. Alex. Depression in Women. Professional Reports. 16th Annual Joint Conference of the Societies of Jungian Analysts of Northern and Southern California, 1968.

A. I Allenby. «Angels as Archetype and Symbol», in: Der Archetyp. Verhandlungen des 2. internationalen Kongresses fur Analytische Psychologie 1964, Basel — New York.

Altagyptische Marchen. Ubertr. u. bearb. v. E. Brunner-Traut. Hrsg. v. F. v. d. Leyen, Dusseldorf — Koln 1963.

H. C. Andersen. Gesammelte Marchen. Manesse Bibliothek der Weltliteratur, Band 1.Hrsg. v.F. Storrer-Madelung, Zurich o. J.

Apuleius, Amor und Psyche. Mit einem Kommentar von E. Neumann, Zurich, 1951.

U. Baumgardt. Konig Drosselbart und C. G. Jungs Frauenbild. Kritische Gedanken zu Anima und Animus, Olten und Freiburg 1987.

H. v. Beit. Symbolik des Marchens, Bd. 1–3, 2. verb. Aufl., Bern 1960.

H. v. Beit. Das Marchen, Bern 1965.

E. Berne. Spiele der Erwachsenen, Reinbek 1967.

В. Bettelheim. Kinder brauchen Marchen, Stuttgart 1977.

J. Bilz. «Marchengeschehen und Reifungsvorgange unter tiefenpsychologischen Gesichtspunkten», in: Buhler-Bilz. Das Marchen und die Phantasie des Kindes, Munchen 1961.

R. Blomeyer. «Symbole: Einstellungen — Definitionen — Wirkun-gen», in: Analytische Psychologie 7/1. Basel 1976.

Jorge Luis Borges. Einhom, Sphinx und Salamander, Munchen 1964.

E. Cassirer. Philosophic der symbolischen Formen, Berlin 1923–1929.

D. Chaplin. Das artzliche Denken der Hindu, Leipzig 1930. Danische Volksmarchen. Hrsg. v. Laurits Bodker, Dusseldorf — Koln1964.

Deutsche Marchen aus dem Donauland. Hrsg. v. P. Zaunert, Dusseldorf-Koln 1958.

Deutsche Marchen seit Grimm. Hrsg. v. P. Zaunert, Dusseldorf— Koln 1964.

H. Dieckrnann. Marchen und Traume als Heifer des Menschen, Stuttgart 1966.

H. Dieckrnann. «Der Wert des Marchens fur die seelische Entwicklung des Kindes», in: Praxis der Kinderpsychologie und Kindeфsychiatrie, Heft 2/1966.

H. Dieckrnann. Probleme der Lebensmittel. Stuttgart 1968. H. Dieckrnann. «Das Lieblingsmarchen der Kindheit als therapeutischer Faktor in der Analyse», in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 17. Jg., H. 8/1968.

H. Dieckmann. «Magic und Mythos im menschlichen UnbewuBten», in. Wege zum Menschen, 21. Jg., H. 6/Juni 1969.

H. Dieckmann. Individuation in Marchen aus 1001-Nacht, Stuttgart 1974.

H. Dieckmann. «Typologische Aspekte im Lieblingsmarchen», in:

Analytische Psychologie 6/1975.

H. Dieckmenn. Der blaue \bgel. Reihe «Weisheit im Marchen», Zurich 1986.

H. Dieckmann. Komplexe und ihre Bedeutung in Diagnostik und Therapie, Heidelberg 1990.

H. Diecmkann. «Dogma und freier Geist. Uberlegungen zum sogenannten System der Analytischen Psychologie C. G. Jungs». Unveroffentlichter Vortrag auf der Friihjahrstagung der Deutschen Gesellschaft fiir Analytische Psychologie in Bad Schwalbach, Marz 1990.

M. Eliade. Schamanismus und archaische Ekstasetechnik, Zurich 1956.

Es war einmal. Marchen der Volker. Hrsg. v. Sigrid v. Massenbach, Baden-Baden 1958.

W. Y. Evans-Wentz.Das tibetanische Buch der grofien Befreiung, Munchen 1955.

M.-L. v. Franz. Die Visionen des Nicolaus von Fliie. Studien aus dem C. G. Jung-Institut, Zurich 1969.

M.-L. v. Franz. «Bei der schwarzen Frau. Studien zur analitischen Psychologie C. G. Jungs», in: Festschrift zum 80. Geburtstag von C. G. Jung, Zurich 1955.

V.-L. v. Franz. Das Bose im Marchen. Studien aus dem C. G. Jung-Institut, ZurichXIII, Zurich 1961.

Franzosische Volksmarchen. (Marchen der Wfeltliteratur. Hrsg. von F. v. d. Leyen/P. Zaunert), Jena 1923.

S. Freud. Marchenstoffe in Traumen. Ges. Werke, in Einzelbanden Bd. 10, London 1946, Frankfurt/Main.

J. Gebser. Ursprung und Gegenwart, Stuttgart 1953.

GEO-Wissen Nr. 2 vom 7. 5. 1990.

J. W. v. Coethe. Der Fischer. Propylaen-Ausgabe-Goethes samtl. Wfcrke, Bd. 3. Propylaen-\ferlag, Berlin o. J.

E. Harding. Das Geheimnis der Seele, Zurich 1948.

W. Hauff. Samtliche Werke, Gera 1896.

J. Hillman. Selbstmord und seelische Wandlung, Zurich 1966.

J. Hillman. «Anima», in. Spring, Dallas 1973.

Homers Odyssee. Nach der ersten Ausgabe von J. Hoss, Stuttgart und Berlin o. J.

Inselmarchen des Mittelmeeres. Hrsg. v. Felix Karlinger, Dusseldorf-Koln 1960.

J. Jacobi. Die Psychologie von C. G. Jung, Zurich 1957.

J. Jacobi. «Das Religiose in den Malereien von seelisch Leidengen», in. Neurose und Religion. Hrsg. von J. Rudin, Olter und Freiburg o. J.

A. Jaffe. Bilder — Symbole aus E. T. A. Hoffmanns Marchen «Der goldene Topf». Psychologische Abhandlungen, Bd. VII, Zurich 1950, Neuausgabe: Hildesheim 1978.

Japanische Marchen (Marchen der Weltliteratur. Hrsg. v. d. Leyen), Dusseldorf — Koln 1964.

C. G. Jung. «Die Lebenswende», in: Seelenprobleme der Gegenwart, Zurich 1931.

C. G. Jung. Uber psychische Energetik und das Wesen der Traume. Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes, Zurich 1948.

C. G. Jung. «Die Visionen des Zosimus», in. Psychologische Abhandlungen, Bd. 9, Zurich 1954.

C. G. Jung. Psychologische Typen. Ges. Werke, Bd. 6., Zurich 1960.

C. G. Jung. Die transzendente Funktion. Ges. Werke, Bd. 8: Die Dynamik des UnbewuBten, Zurich 1967.

C. G. Jung. Mysterium Conjunctionis, Bd. 2, Ges. Werke, Bd. 14/2, Zurich 1968.

C. G. Jung. Symbole der Wandlung. Ges. Werke,Bd 5, Olten und Freiburg 1973.

E. Jung.Die Anima als Naturwesen. Studienzur Analytischen Psychologie C. G. Jungs. Festschrift zum 80. Geburtstag von C. G. Jung, Bd. 2., Zurich 1955.

E. Jung. «Der GroBinquisitor. Ein Beitrag zum Archetyp des groBen Vaters», in: Zeitschrift fur Analytische Psychologie und ihre Grenzgebiete 2/2, Berlin 1971.

V. Kast. «Weibliche Werte im Umbruch — Konsequenzen fur die Partnerschaft», in: Analytische Psychologie 10/2, Basel 1979.

V. Kast. Marchen als Therapie, Olten und Freiburg 1986.

W. Keller. Und die Bibel hat doch recht, Dusseldorf 1955.

Kinder- und Hausmarchen. Gesammelt durch die Gerb. Grimm. Hrsg. v. F. v. d. Leyen, Jena 1927.

W. Laiblin. «Der wilde Mann», in: Almanach 1960, Stuttgart.

W. Laiblin. «Dergoldene Vogel», in: Almanach 1961, Stuttgart.

L. Levy-Bruhl. Die geistige Welt der der Primitiven, Dusseldorf— Koln 1959.

F. v. d. Leyen. Die Welt der Marchen, Dusseldorf 1953.

К. Lorenz. Das sogenannte Bose. Wien 1963.

К. Lorenz. Uber tierisches und menschliches Verhalten,Bd. 2, Munchen 1965.

M. Liithi. Das europaische Volksmarchen, Bern 1947.

С. A. Meier. Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, Zurich 1949.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"

Книги похожие на "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ханс Дикманн - Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание"

Отзывы читателей о книге "Юнгианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание", комментарии и мнения людей о произведении.