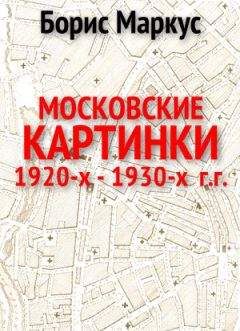

Борис Маркус - Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г"

Описание и краткое содержание "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г" читать бесплатно онлайн.

Борис Сергеевич Маркус родился в Москве в 1919 году. По окончании института был направлен на фронт. Участвовал в обороне Москвы, был тяжело ранен, с 1943 года и до конца войны воевал в Гвардейских минометных частях. От Сальских степей Ростовской области прошел по военным дорогам через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. Войну закончил в Австрии в звании гвардии майора.

После войны Борис Сергеевич Маркус работал архитектором. Занимался проблемами реконструкции центра Москвы, сохранения исторического города. С 1988 г. работает в Экспертно-консультативном общественном совете при Главном архитекторе г. Москвы. С 1998 по 2002 год — вице-президент Союза московских архитекторов (СМА). В настоящий момент — советник президента СМА. Заслуженный архитектор России.

Книга «Московские картинки 1920–30-х годов» интересна не только с литературной и исторической позиции, но и своим оформлением. Будучи прекрасным художником, Борис Сергеевич использовал в качестве иллюстраций собственные рисунки, сделанные с натуры или по воспоминаниям. Книга обращает на себя внимание искренней любовью автора к историческому центру старой Москвы.

Хотел бы обратить внимание на то, что в бытность тут Новинского бульвара, все эти не очень-то высокие особняки и малоэтажные дома удачно гармонировали между собой. Все соответствовало друг другу. Как будто бы так и было задумано, хотя некоторые дома возникли еще до создания бульваров, во времена, когда тут был земляной вал. И это не только на участке нашего бульвара. На всех бульварах. На Смоленском, на Зубовском. Вроде усадьбы Несвижской, что обращена была курдонёром на вал. Ведь построена она была еще до бульвара. А как появились бульвары, то таким домам и усадьбам даже стало лучше: все-таки не на задворках Земляного города оставались, а украшали собой пре-красные прогулочные бульвары. Совсем иное качество.

Так же неплохо себя чувствовали и небольшие дома и особняки на тех улицах Садового кольца, где не было бульваров, а были сады перед домами, где проезжая часть была посередине улицы. Все было достаточно гармонично. Конечно, жизнь развивающегося города требовала и реконструкции старых кварталов и застройки и строительства новых домов. Это естественно, но осуществлять эти дела нужно с умом, не вредя тому, что на-до сохранить. На практике же все происходило как раз наоборот.

Почти совсем напротив нашего дома находился проходной двор с бульварного проезда на Трубниковский переулок. В отличие от проходов через дворы, как у дома Плевако, этот двор представлял собой как бы своеобразный самостоятельный переулок, расширяющийся внутри квартала и поэтому становящийся двором. Площадью это место назвать было бы трудно. Площадь должна быть обстроена домами, а тут на это двор выходили своими задними фасадами дома, стоящие на Поварской, на Новинском бульваре, на Трубниковском переулке. Много было зелени. Проходы во двор были шире обычных въездов в московские дворы. И мощен он был, как явный проход с бульвара на переулок. В центре его, чуть сбоку, прижавшись к задам домов, выходящих на Поварскую, стояла небольшая церковка. Называлась она церковью Рождества Христова в Кудрине. Построена была в XVII веке в стрелецкой слободе на месте деревянной. Двор был при ней. По-тому и стал, наверное, проходным.

От церкви на Поварскую тоже был проход в промежутке между домами. Как раз напротив городской усадьбы Долгорукова, где размещен Союз писателей. Для меня этот двор имел особое значение. Не так двор, как эта самая церковка. Все дело в том, что в этой церкви меня в младенческом возрасте крестили, не спросив, однако, моего разрешения. Я бы не разрешил. И папа, и мама были против этого и не хотели крестить детей. Но со мной все произошло помимо их воли. Вообще-то говоря, был я в те годы очень дохленьким, постоянно простужался, часто болел воспалением легких и ангинами.

Родные не знали, что со мной делать. И вот однажды жена брата моего отца, тетя Валя, без всякого, как я уже сказал, разрешения моих родителей, вместе с дядей Ефимом, мужем двоюродной сестры отца, отнесли меня в эту церковь и окрестили. Я, конечно, не сопротивлялся, даже, наверное, ничего не соображал в то время. И ничего теперь не помню. Болеть я, конечно, после этого не перестал. Так что акция эта никакой видимой пользы мне не принесла. Мама даже смеялась: «Просто, наверное, Вале хотелось стать кумой Ефима». Не знаю, так ли это. Но ведь мама говорит! Значит, так.

Церковь Рождества Христова в Кудрине даже упоминается в романе Льва Толстого «Война и мир». Я еще не читал его, когда папа, получив по подписке очередной том Л. Н. Толстого, где был этот роман, позвал нас и прочитал то место, где рассказывалось, как выезжала из своего дома графская семья Ростовых, спасаясь от нашествия Наполеона. А ведь известно, что Толстой поместил Ростовых к нам на Поварскую, в один из ближайших к Кудринской площади домов. В усадьбу Долгоруковых. Так, в романе было сказано, как выезжающие из двора графского дома на улицу «в каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив». А напротив ворот этой усадьбы как раз между домами и видна наша церквушка. Так она и попала в роман Толстого. Я даже немного загордился. Все-таки каким-то образом и я имею к ней отношение. Не только Ростовы и Лев Толстой.

К сожалению, в конце 20-х годов, когда начали строить «Дом политкаторжан», то для расчистки площадки под него снесли и эту церквуху. Задняя часть клуба политкаторжан как раз пришлась на нее. И мало кто помнит, что на задах этого клуба во дворе находилась маленькая церквушка.

Трубниковский переулок, Собачья площадка, Большая Молчановка и переулки

До сих пор мимо задов бывшего Дома политкаторжан, или нынешнего Театра кино-актера можно проходить в Трубниковский переулок, идущий параллельно нашему бульвару. Переулок был узким по сравнению с просторным Садовым кольцом или с соседними улицами. Он был достаточно длинным, соединял нашу Поварскую улицу с Арбатом. Правда, он не доходил до самого Арбата, а после небольшой Спасопесковской площадки он переходил в короткий Спасопесковский переулок, который уже выходил на Арбат. Таким образом, он становился как бы крайним переулком бывшей Поварской слободы, прижатой к Садовому кольцу, вернее, к валам бывшего Земляного города. Слобода была довольно обширной, и мы еще сумеем посетить многие ее переулки, носящие исторические названия, связанные с профессиями ее прежних жителей. Трубниковский получил свое название, наверное, потому что здесь жили трубники, или трубочисты.

Прежде чем пройти, начиная с Трубниковского переулка, по остальным переулкам и улицам всей моей округи, хотелось бы высказать свои мысли, относящиеся как раз к этим самым переулкам. Я все время, и в далеком детстве и уже в зрелом возрасте, ощущал какое-то особое настроение, возникающее всякий раз, когда оказывался в маленьких и больших московских переулках и внутренних жилых улицах. Будь это в моей Кудринской округе или в районе Арбата, Пречистенки и Остоженки, Бронных улиц или Сретенки и Мясницкой, на Покровке или в Ивановских переулках, в Заяузье, или в Замоскворечье, все равно, всюду возникает какое-то особенное чувство слияния с окружением, пускай даже с чужим или с не очень знакомым. Все эти улочки и переулки, расположенные в межмагистральных пространствах, отделенные от них застройкой прилегающих к ним кварталов, отгороженные таким образом от лязга и грохота, от гудков и свистков транспорта, становятся какими-то оазисами тишины и покоя, которым пронизано все, начиная от домов, дворов и садиков, кончая поведением жителей этих московских районов. Даже ребятня, вечно озорная и шумная, здесь как-то незаметна. Она растворяется в глубинах дворов, она не так уж и часто высыпает на улицы или переулки, разве только, когда направляется по утрам в школы, а днем возвращается из них. Здесь очень мало транспорта, лишь иногда патриархальную тишину нарушит цоканье лошадиных копыт проезжающего извозчика. Или заедет какая-нибудь случайная машина, прогремит подвода. А вообще-то это бывает очень редко. Да и прохожих не так уж и много. Ранним утром вместе со школьниками можно увидеть вереницы спешащих на службу взрослых людей, днем какая-нибудь бабуля ведет свое чадо или на бульвар, или в какой-нибудь парк, если надоело гулять в своем дворе или садике. Ватаги возвращающихся из школ ребят на время нарушают покой. Потом все опять успокаивается до вечера, когда служащие начинают приходить с работы. Но все это происходит более или менее постепенно, не шумящими толпами, все это как-то вписывается в спокойную жизнь переулков.

Я любил и люблю бродить по таким островкам старой Москвы. Здесь все, начиная от невысоких, в своей массе, домов, от высовывающихся из дворов и садов больших крон деревьев и кончая узорчатыми решетками оград или даже простыми деревянными заборами, все дышит покоем. И, находясь здесь, проходя по излюбленным своим вечным маршрутам, чувствуешь, как сам освобождаешься от только что пережитых волнений, будь то в школе или на работе, ощущаешь полное внутреннее освобождение, раскрепощенность. И тобой овладевает такая радость жизни, такая любовь к своему городу, ко всему, что тебя окружает. Вот такое чудесное свойство у старых московских переулков и улочек. Я подчеркиваю слово «старых», потому что ничего подобного не возникает в огромных просторах новых микрорайонов или жилых массивов. Очевидно, действует великий закон взаимопроникновения человека в среду и среды в человека. Для этого нужна сомасштабность, соизмеримость человека и среды. В старых московских переулках это свойство всегда существовало и сохранилось. Человек не чувствует тут себя букашкой, пигмеем, как это неизбежно получается в окружении чуждой ему громады застройки. И пусть он даже живет в одной из ячеек этой громады, все равно он не может ощущать своей слитности с ней. Он мошка, былинка. А дома — монстры, массивы, состоящие из небольших ячеек жилья, куда человек забирается, отстраняясь от давящего на него гуляющего пространства, от давящих на него громад домов. Какое уж тут слияние!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г"

Книги похожие на "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Маркус - Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г"

Отзывы читателей о книге "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г", комментарии и мнения людей о произведении.