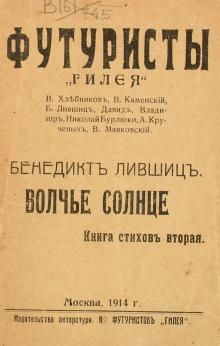

Бенедикт Лившиц - Французские лирики Xix и Xx веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Французские лирики Xix и Xx веков"

Описание и краткое содержание "Французские лирики Xix и Xx веков" читать бесплатно онлайн.

По изданию 1937 г.

«Настоящая антология является новым значительно дополненным изданием сборника «От романтиков до сюрреалистов», вышедшего в издательстве «Время» в 1934 году.».

Поэзия Рембо, поэзия «духовного максимализма», характеризуется смещением всяческих смысловых и образных планов: принципиальная смятенность поэта находит свое выражение в нарочито резких контрастах или сочетаниях несочетаемого. Так, он эстетически обыгрывает антиэстетические по сути своей темы или образы («Искательницы вшей»), кощунствует на языке мистических литаний, обволакивает трагическую тему пеленой намеренно безмятежных и ясных пейзажных образов («Спящий в долине»), сочетает хлестко-ироническую интонацию с высоко патетической, низменные образы с сугубо «возвышенными», допускает нагромождение чудовищнейших гипербол, нарочито реторическую фразу снимает взрывом самого интимного лиризма. Весь арсенал антиэстетских образов использован им так основательно, что для «эпатирования» буржуа его ученикам и последователям почти ничего не осталось.

Творческая направленность Рембо и отчасти его стиль сближают его с нашим Маяковским. Маяковский тоже начал со своеобразного мессианства («Облако в штанах» и др.), но эпоха пролетарских революций помогла ему превратить его поэтическое творчество в революционное дело. Заря эпохи империализма вытолкнула поэта-революционера из литературы. Вплоть до 1891 г. Рембо, подобно своему «Пьяному кораблю», скитается по всему земному шару, занимается всем чем угодно, кроме поэзии, и наконец, смертельно больной, возвращается на родину, чтобы умереть «примирившись с богом» и со своим поражением. Когда он умер, ему не было и сорока лет.

СТЕФАН МАЛАРМЕ (1842–1898). Наряду с А. Рембо, Малларме был учителем нового поколения символистов и, несомненно, прежде всего потому, что именно его творчество полнее и последовательнее всего выражало антипозитивистическую реакцию, ставшую лозунгом буржуазной литературы конца прошлого и начала текущего столетия. Ни у одного из французских поэтов до и после Малларме установка на «преображение» действительности, на строительство иной реальности не была столь всеобъемлющей и абсолютной. Все символические образы поэзии Малларме в таких стихотворениях как «Лебедь», «Фавн», «Иродиада», «Окна» и т. д. должны расшифровываться как идеи о реализации некоего воображаемого мира, обретенного поэтом внутри себя и подлежащего утверждению как единственного подлинно сущего.

Подобно Верлену, Малларме требовал музыкальной организации поэтического слова-образа и эту музыкальность выдвигал как основное средство в построении своего «иного мира», но музыкальность у Малларме имеет совсем не тот смысл, что у Верлена. Там она — наиболее непосредственное выражение ощущений и переживаний поэта. Здесь она служит для построения сознательно усложняемой и удаляемой от обычных словосочетаний и смыслов поэтической речи. Отсюда пресловутая непонятность очень большого количества его стихотворений. Однако это отнюдь не «заумь»: смысловая канва остается неразрушенной, она только деформируется. Малларме прибегает к сложным изысканным аналогиям, нарочно опуская связующие моменты. Он производит «реформу» французского синтаксиса, изгоняя из своей поэтической фразы все уточняющие смысл грамматические и лексические элементы и сочетая части речи по совершенно необычному для французского языка принципу. Стихи Малларме поддаются, если угодно, расшифровке: подобную работу произвел над рядом его стихотворений критик Тибоде в своей книге о творчестве Малларме. Но сам поэт вряд ли приветствовал бы подобные толкования. Для него «смыслы» имели значение только случайного толчка: значимыми делало их как раз то капризное, нарочитое и произвольное сочетание, благодаря которому они оказываются непонятными и которое создает собственный мир поэта, его субъективную реальность, долженствующую стать обязательной для всех. Отсюда у Малларме понимание поэтического воздействия как внушения и утверждение магических свойств поэзии.

Искусство Малларме было в самом законченном виде — искусством для искусства. Закономерным был тот факт, что вокруг него объединились все представители позднего символизма — Анри де Ренье, Пьер Луис, Франсис Вьеле-Гриффеи, Мореас, Жамм и другие. Писал Малларме очень немного и еще меньше печатал. Влияние его тем не менее было, как мы уже сказали, огромным. Синтаксические, грамматические и даже чисто типографские (ибо он придавал большое значение типографскому монтажу своих произведений) эксперименты Малларме во многом предвосхитили практику кубистов и футуристов.

Полное собрание стихотворных произведений Малларме вышло в издательстве Nouvelle Revue Francaise в 1924 г. Кроме стихов, нескольких поэм в прозе и ряда переводов, он написал также книгу статей о литературе («Divagation»), где собраны его теоретические высказывания о поэзии, литературе и искусстве вообще. У нас Малларме переводили Анненский, Брюсов, Волошин.

ЖЮЛЬ ЛАФОРГ (1860–1884) принадлежит к старшему «декадентскому» поколению французских символистов. Лафорг-поэт был в такой же «художественной оппозиции» действительности, миру, буржуазной прозы, как Бодлер, Верлен, Корбьер, Рембо. Его поэтическая практика включается в своеобразный «лирический поход» против парнасизма, он тоже занимался опытами по раскрепощению поэтического синтаксиса, реформировал традиционные метрические формы, обновлял поэтический словарь, внося в него языковые элементы и интонации парижской улицы и т. п. Если у Верлена символистская романтика была лиричной, а у Рембо патетической, то у Лафорга преобладает ироническая интонация, причем ирония его бывает то легкомысленной, то трагичной и не щадит даже самого поэта; он лирически иронизирует над собственным пессимизмом и неприятием мира. Лафорг умер молодым и не успел развернуть своего дарования. Первая книга его «Les complaintes» («Жалобы») вышла в 1885 г.; за нею вскоре последовала вторая: «L'imitation de Notre Dame la lime». («Подражание богоматери луне»). Произведения Лафорга изданы были* Mercure de France в 1902–1903 гг. (3 тома). На русский язык переведены «Феерический собор» («Le conceil feerique») В. Брюсовым, H. Львовой и В. Шершеневичем (М., «Альпиона», 1914) и пьеса «Пьерро» (Pierrot fumiste») В. Шершеневичем («Альциона», 1918).

ТРИСТАН КОРБЬЕР (1845–1875) и МОРИС РОЛЛИНА (1853–1903) тоже должны быть отнесены к числу «проклятых «ортов», хотя французские исследователи оставляют Роллина за пределами символизма, еще в недрах парнасской школы. Творчество этого поэта не представляет собою особенно значительного литературного явления. Не столько последователь, сколько подражатель Бодлера, он стал своеобразным популяризатором, чтобы не сказать вульгаризатором бодлериапизма. В его «Неврозах» («Nevroses») заботливо инвентаризован весь арсенал бодлеровских гивьольных образов и мотивов, что сразу же делает их условными и манерными, превращая в голую литературщину.

Корбьер, рано умерший, мог бы стать значительным поэтом, судя по прекрасной его книжке «Les amoursjaunes» («Желтая'любовь»), Как Роллина связан с Бодлером, так Корбьер, не избегший, разумеется, воздействия Бодлера, может быть сопоставлен с Верленом и Рембо, хотя здесь речь должна итти не о влиянии, но об известной «конгениальности». Его единственная книга по праву «осталась» во французской литературе. И в «парижских» (навеянных переживаниями городской жизни, богемного быта, любовными похождениями) стихах Корбьера и в «морских» (стихи о Бретани, о людях моря, героизирующие их «простую и грубую» жизнь) много своеобразного реализма, выделяющего этого поэта среди его декадентских собратьев.

ЛОРАН ТАЙАД (1857–1919) — даровитый, но мало оригинальный поэт, уже на заре символизма явившийся его эпигоном. В первом своем сборнике «Au jardin des reves» («В саду мечтаний»), вышедшем в 1880 г., Тайад удачно использовал все лучшее, что дали парнасцы, все, что можно было почерпнуть у Бодлера, и создал ряд прекрасных стихотворений, одновременно музыкальных и образных. Тайад — один из немногих символистов, пытавшихся поставить свою поэзию на служение общественным целям. Левый журналист мелкобуржуазно-анархистской установки, он в сборниках «Au pays du mufle» («В стране скотов», 1894) и «A travers les groins» (1899) обрушивается на своих политических противников, показывая себя хлестким и остроумным сатириком. Однако политический пафос Тайада не слишком глубок, его сатира довольно часто разменивается на мелочи. Остроумие и беспощадность Тайада создали ему много врагов, приводили к столкновениям и даже дуэлям. В последние годы жизни Тайад посвятил себя всецело литературе. Тайадом выпущена много сборников стихов и прозы, но более значительными являются только «Au jardin des reves» («В саду мечтаний», (1880), «Poemes aristophanesques» («Аристофановские поэмы»), где объединены все сатирические стихи Тайада (1904), и перевод «Сатирикона» Петрония на французский язык (1902).

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН (1855–1916) бельгийский поэт-символист. Как большинство бельгийских писателей, Верхарн писал по-французски, и его творчество в значительной степени — явление французской литературы. Огромное значение его поэзии заключается в том, что Верхарн был единственным символистом, для которого социальная проблематика являлась основной, он был гражданским поэтом. Начал Верхарн сборником «Les flamandes» («Фламандки», 1883), как выученик парнасцев и стилизатор «богатой и пышной Фландрии». Вслед затем наступает однако разрыв с эстетизмом. Представитель радикальной мелкой буржуазии, Верхарн реагирует на капиталистическую действительность вспышкой поэтического пессимизма, лирического отчаяния и ужаса (драма «Монастырь» — «Le cloitre», сборники «Монахи» — «Les moines», «Черные факелы», — «Les flambeaux noirs», «Вечера» — Les soirs»). В дальнейшем в таких книгах, как «Les campagnes hallucinees» («Галлюцинирующие деревни», 1893), «Les villages illusoires» («Призрачные селенья», 1894) раскрывается социальный смысл его символики отчаяния. Эти книги — мрачное и патетическое видение разоряющейся бельгийской деревни, поднятое из реальной действительности в высокий план символических обобщений: судьба разоряющегося крестьянства символизирует судьбы всего человечества, окрашивая социальный пессимизм Верхарна в тона мировой скорби. Впрочем этот период в творчестве Верхарна скоро кончается. Последующие его книги «Les villes tentaculaires» («Города спруты», 1895) и «Les forces tumultueuses» («Бурные силы», 1902) знаменуют если не примирение с реальностью, то принятие ее во имя борьбы за лучшее будущее человечества. К этому же периоду относится его драма «Les aubes» («Зори»), где воспета грядущая победа социалистической революции. Однако — и это весьма характерно — дальнейшее развитие творчества Верхарна в годы, непосредственно предшествующие войне, годы общего подъема капитализма перед великим его кризисом, приводит поэта к принятию капиталистической действительности вообще. Силы капитализма кажутся поэту столь же живыми и творческими, как и силы пролетариата: отсюда —: такие стихотворения, как «Банкир» отсюда в книгах «La multiple splendeur» («Многоликое великолепие мира» 1906) и «Les rythmes souverains» («Властительные ритмы», 1910) — воспевание абстрактно понятых «великих» творческих сил человечества. Во время войны Верхарн занял резко-оборонческую позицию, сказавшуюся и в его сборнике «Les ailes rouges de la guerre» («Красные крылья войны») и в книге прозы «La Belgique sanglante» («Окровавленная Бельгия»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Французские лирики Xix и Xx веков"

Книги похожие на "Французские лирики Xix и Xx веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Лившиц - Французские лирики Xix и Xx веков"

Отзывы читателей о книге "Французские лирики Xix и Xx веков", комментарии и мнения людей о произведении.