Николай Крылов - Не померкнет никогда

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Не померкнет никогда"

Описание и краткое содержание "Не померкнет никогда" читать бесплатно онлайн.

В настоящем издании объединены воспоминания Маршала Советского Союза Н. И. Крылова о героической обороне Одессы и Севастополя, выходившие в свое время отдельными книгами. Николай Иванович Крылов был одним из руководителей обороны этих городов, начальником штаба Приморской армии, сражавшейся за них вместе о военными моряками. Последовательно рассказывая о развитии событий на одесских и севастопольских рубежах, автор опирается на богатый фактический материал, знакомит читателей со многими замечательными людьми — героями Одесской и Севастопольской обороны.

Обычные деревоземляные капониры могли выручать только до поры до времени. Однако их сумели усовершенствовать, сделать более прочными. А затем появились укрытия для самолетов из сборного железобетона, идею которых Аркадий Федорович Хренов, помню, вынашивал еще в Одессе.

Их я впервые увидел на новом, третьем аэродроме осажденного Севастополя, оборудованном в Юхариной балке к югу от города. Строительство его, стоившее громадных усилий (в работах участвовало и гражданское население), во второй половине мая заканчивалось.

Конечно, взлетать и садиться тут, как и на двух других аэродромах, надо было под вражеским огнем. Но что касается прочности сооруженных укрытий, то машины в них оставались невредимыми, даже если в трех-четырех метрах разрывалась крупная бомба.

Особое место в подготовке к новым боям занимали заботы о том, как лучше использовать артиллерию.

Как уже говорилось, со времени отражения декабрьского штурма ее у нас прибавилось. Пока разведчики не добыли точных данных, сколько и каких артиллерийских частей подтянет к Севастополю противник, мы даже рассчитывали (это нашло отражение и в директиве на оборону от 24 мая), что при несомненном и абсолютном превосходстве немцев в танках и авиации некоторый перевес в количестве орудий окажется у нас.

Расчет этот не оправдался. Но в чем мы не ошибались, так это в том, что на нашей стороне преимущество в организации огня, в способности массировать его на нужных участках. Были бы только снаряды! Хотя ни в одном из секторов не приходилось в среднем на километр фронта больше тринадцати-четырнадцати стволов (не считая тяжелых минометов), мы могли быстро сосредоточивать огонь до трехсот орудий — почти всей армейской, береговой и дивизионной артиллерии там, где он понадобится.

Широкий маневр огнем обеспечивала та централизованная система управления всеми видами артиллерии, которая была создана в Севастополе с самого начала обороны и непрестанно совершенствовалась. Поистине трудно переоценить то, что сделали для этого командующий артиллерией армии (так стала называться его должность) генерал-майор Н. К. Рыжи, начштаба артиллерии Н. А. Васильев, ставший полковником, командиры флотской береговой обороны во главе с генерал-майором П. А. Моргуновым, начарты секторов и дивизий Д. И. Пискунов, Ф. Ф. Гроссман, И. М. Рупасов, В. И. Мукинин и другие наши товарищи.

Той весной сослуживцы по полевому управлению армии поздравили Николая Кирьяковича Рыжи с вступлением в ряды Коммунистической партии. Наш командующий артиллерией, служивший в Красной Армии с 1918 года, был одним из тех, кого называли беспартийными большевиками. Перед самыми суровыми для севастопольцев боевыми испытаниями генерал Рыжи, как и многие защитники города, стал коммунистом.

Командарм не разрешал отвлекать начсостав боевых частей ни на какие сборы. Но генерал Рыжи и без этого наладил планомерную, очень целеустремленную учебу командиров-артиллеристов, уделяя особое внимание новым артполкам. Упор делался на освоение накопленного опыта, на отшлифовку взаимодействия с другими артиллерийскими частями, с поддерживаемой пехотой.

Единая карта-схема — ею пользовались все артиллерийские начальники на севастопольском плацдарме — пополнялась новыми целями, увеличивалось число подготовленных участков огня. Авиация начала обеспечивать артиллеристов аэрофотосъемкой. Выдвигаемые к Севастополю неприятельские батареи засекал техническими средствами наш разведывательный артдивизион (теперь им командовал капитан Гусев: майор Савченко погиб в декабрьских боях). Иногда удавалось забрасывать артиллерийских разведчиков за линию фронта. На правом фланге с этим хорошо справлялись пограничники Рубцова, знавшие скрытые проходы в балаклавских горах.

Из опыта декабря следовало, что вся артиллерия, вплоть до тяжелой, должна быть готова вести огонь и прямой наводкой. Прежде всего — по танкам. В мае мы получили большую партию противотанковых ружей, всего имели их уже около пятисот, а бронебойщиков обучили заранее. Но артиллерия могла поражать танки с большего расстояния. И огневые позиции всех батарей оборудовались так, чтобы обеспечивались либо переход на прямую наводку прямо о них, либо быстрое выдвижение орудий на подготовленные открытые места.

Тот же опыт прошлого штурма, когда иной раз даже армейская артиллерия оказывалась без пехотного прикрытия впереди, показал, сколь необходимо усилить защиту самих батарей. Для этого выделяли специальные группы бойцов с петеэрами и запасом противотанковых гранат, подступы к тяжелым батареям прикрывали дотами. Каждая огневая позиция становилась укрепленным опорным пунктом в глубине обороны.

События последующих недель подтвердили, что заботы обо всем этом были не лишними.

Рыжи и Васильев проявили много предусмотрительности, в том числе в расстановке огневых средств с очень продуманным учетом характера местности. Однако не в их власти, как и не в нашей с командармом, было накопить в Севастополе такой запас снарядов, который позволял бы использовать всю мощь артиллерии достаточно долго.

После падения Керчи наши заявки на боепитание как будто стали для фронта первоочередными. В мае мы получили почти втрое больше снарядов, чем в апреле (свыше 3600 тонн). Но этого было недостаточно, чтобы оборона Севастополя не зависела от регулярности дальнейшего подвоза, который становился все более затрудненным. А кроме боеприпасов требовалось ведь перевозить с Кавказа и продовольствие, и горючее.

С середины мая начали совершать регулярные грузовые рейсы из Новороссийска и Туапсе подводные лодки. Сама эта мера говорила о том, какое положение создалось на морских путях, связывавших нас с кавказскими портами. Передо мною рапортичка о грузах, доставленных двумя первыми лодками, — 114 тонн… Можно ли сомневаться, что подводники втиснули в отсеки своих кораблей максимум возможного — ведь груз предназначался Севастополю! Но сколько же надо было сделать таких рейсов вместо одного рейса обычного транспортного судна!

Перед третьим штурмом, когда расход боеприпасов должен был резко возрасти, с обеспеченностью ими нашей артиллерии дело обстояло так: крупный калибр два-два с половиной боекомплекта, средний — три-четыре, малокалиберные системы — до шести. Тяжелые минометы — меньше одного. Это данные по Приморской армии как таковой. Снарядов для орудий береговой обороны разного калибра на севастопольских складах имелось от одного боекомплекта до трех с половиной.

Значение этих цифр было бы, понятно, иным, не относись они к оторванному от остального фронта, полуотрезанному от баз снабжения пятачку, куда очередная партия снарядов могла дойти, а могла и не дойти в ожидаемый срок. С учетом этого боезапас для зениток приходилось, например, экономить так, что в мае был уже отдан приказ по одиночным самолетам огня не открывать.

Еще в Одессе у нас существовало правило — не пренебрегать нештатными боевыми средствами, которые можно изготовлять на мосте.

Такого рода оружие находило применение и на севастопольских рубежах. Над производством огнеметов (ими было оборудовано и несколько танков), налаженным на небольшом заводе "Молот", шефствовала химслужба армии. Ее возглавлял полковник В. С. Ветров. Непосредственно же конструированием огнеметов увлеченно занимался его помощник военный инженер Анатолий Ильич Лещенко, создававший их из "подручных средств" еще в Одессе.

Попутно несколько слов о дальнейшей судьбе этого неутомимого изобретателя. Лещенко участвовал в боях за Севастополь до последнего дня и оказался в числе тех, кого не удалось эвакуировать при оставлении города. Несмотря на тяжелое ранение, он, однако, избежал фашистского плена и, выхоженный советскими врачами, сумел перебраться на родную Одесщину, где нашел путь к партизанам, а впоследствии командовал одним из отрядов. С инженер-майором запаса Лещенко мне довелось вновь встретиться в Севастополе, когда отмечалось 25-летие обороны.

Тогда, в сорок втором, не без его участия была создана также зажигательная дымовая мина, об испытании которой я слышал от Ивана Ефимовича Петрова еще в госпитале.

В специальном приказе командарм отметил пригодность самодельной новинки, в частности, для ослепления огневых точек и наблюдательных пунктов противника.

К маю таких мин было заготовлено до десяти тысяч штук. Их потом наиболее широко использовали, прикрывая свои контратаки, морские пехотинцы бригады полковника П. Ф. Горпищенко.

Чапаевцы же — это была инициатива дивизионного инженера М. П. Бочарова, поддержанная генералом Трофимом Калиновичем Коломийцем, — расставили перед своим передним краем в зарослях Мекензиевых гор и кое-где в глубине обороны десятки потайных фугасов-камнеметов. Устройство их нехитрое: копалась яма глубиной метра полтора, на дно закладывалась взрывчатка, покрывалась слоем досок или бревен, а на них — крупные камни. Снаружи фугас замаскировывали. Взрыв, при котором камни раскидывало на десятки метров, производился с командного пункта замыканием выведенных туда проводов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

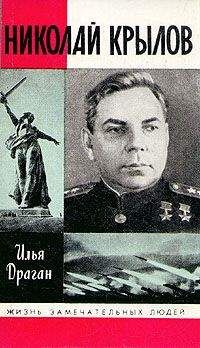

Похожие книги на "Не померкнет никогда"

Книги похожие на "Не померкнет никогда" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Крылов - Не померкнет никогда"

Отзывы читателей о книге "Не померкнет никогда", комментарии и мнения людей о произведении.