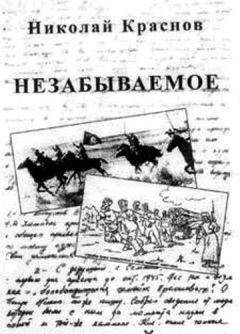

Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Незабываемое.1945 - 1956"

Описание и краткое содержание "Незабываемое.1945 - 1956" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания Н. Н. Краснова-младшего. Материалы по трагедии казачества накануне, во время и по окончании 2-й мировой войны.

Для автора «Незабываемого» — донского казака, офицера армии Югославии — советско-германская война 1941-45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.

Воспоминания Николая Краснова-младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся малоизвестными современному российскому читателю — предательской выдаче англичанами по окончании 2-й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков.

Автор — единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 году своему деду: рассказать, миру правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли казаки оружие.

В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым дополнить издание материалами о причинах, толкнувшие огромное число казаков на вооруженную борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих частей, а также кратким описанием жизни Н.Н.Краснова после освобождения (на основании его переписки с кубанским атаманом В.Г. Науменко).

Издатели сердечно благодарят тех, без кого это издание не состоялось бы: за финансовую поддержку — ветерана 5-ю Донского полка 15 ККК Николая Семеновича Тимофеева, ООО «Буроввик» (Москва) и его руководителей — Александра Всеволодовича Никольского и Евгения Анатольевича Хохлова; за предоставленные фотоматериалы — Товарищество ветеранов 15 ККК (ФРГ) и его представителя в Москве — В.В. Акунова; Михаила Леонидовича Васильева (Франция) — сына донского генерала, выданного в Лиенце н погибшего в ГУЛАГе: а также Наталию Вячеславовну Назаренко-Науменко (США) дочь кубанского атамана; редакционную коллегию и авторов газеты «Станица» (Москва).

Большинство наших благодетелей попало в лагеря в 1937 году. Подходили сроки их освобождения, но они к нему не стремились, заранее говоря, что предпочтут остаться на поселении. Центральная, Европейская Россия их больше не привлекала.

— Подальше от Кремля и ярко освещенных рамп столичных театров! — говорили они. — И, кроме того, мы здесь больше нужны. Мы только здесь чувствуем, что служим искусству и народу. Там мы были закрепощены, зашнурованы, как в корсет, партийной линией и требованиями коммунизма.

Меня расспрашивали, но многое из того, что я им говорил, они уже знали. В Москве я был новинкой в тюремных камерах, но тут прошло уже не мало людей, выданных Западом в разных пунктах Европы. Прошли уже партии осужденных за «колоборацию» несчастных «остов», крестьян и рабочих, насильно вывезенных немцами и насильно же возвращенных, по призыву «любимого вождя». Прошли уже массы власовцев, рассказавших правдивую и страшную историю. Не первым был я и из эмигрантов.

Вели мы долгие беседы, делились мыслями. Безрадостны они были для вершителей человеческих судеб по ту сторону Железного Занавеса.

Со странным конгломератом людей повстречался я, в лагерях. Среди «контриков» я натыкался не только, далеко не только на настоящих противников коммунистического режима. Рядом с «репатриированным» эмигрантом из Парижа, по колено в воде, работал бывший гордый носитель партбилета, генерал, профессор-экономист, сов. дипломат маленького ранга и даже бывший полковник МВД.

Не ко всем этим «по 58» мы чувствовали симпатию. Не всем доверяли. Один штамп, даже одни и те же муки через которые мы прошли, все же не могли соединить масло и воду. Но люди были. Много людей, которых я запомнил с теплым чувством.

Натыкался я на членов центрального комитета республики «ин корпоре» (Грузинской), на целый обком (Иркутский). Они получили по «катушке» в 25 лет. Рядом с главным художником — декоратором Большого Театра СССР, Максимовым, «не угадавшим линию», сидел прокурор Кемеровской области, засадивший не малые сотни людей, а может быть и тысячи, в те «злачные места», в которых сам погиб под тяжестью непосильного труда.

Бок о бок, тянул я вьючную лямку через плечо с командующим Московским укрепрайоном, генералом, профессором Военной Академии имени Жуковского, просидевшим без суда в Лубянке и затем в Бутырках с 1941 по 1951 гг., затем получившим от ОСО десять лет ИТЛ. Послали старика на Тайшетскую трассу и вдогонку пришили еще десять лет, посчитав, очевидно, что мало.

— За что? — Да за то, что он в первые же дни войны осмелился критиковать какое-то «гениальное» распоряжение Сталина.

Умер Сталин. Уничтожен был Берия, и вдруг приказ: освободить генерала профессора Н.Н. из-под стражи и срочно, самолетом, в полной военной форме доставить в Москву. Слышали мы потом, что вьючное животное, одно из очередной «восьмерки», тягавшей арбы с деревом и углем, было с полным почетом отправлено в Крым, на государственный счет, поправлять здоровье.

Вспоминаю народного артиста Пичковского, утаптывавшего рядом со мной снег по бедра, для прохода части МВД. Помню народную актрису Русланову, остриженную под одну гребенку с ее мужем, генерал-полковником, командующим укрепрайоном Москвы в 1941 году и командовавшим армией в период 1942-45 гг., получивших «поровну» в 1947 году по четверть века ИТЛ.

Сегодня ты, а завтра я! Так шло и, вероятно, идет в СССР и будет идти, пока там царит коммунизм. Не раз я слышал такую фразу:

— Ну, что ж! Я даже рад. Если я «дохожу» физически, то я отдыхаю внутренне. Мои сроки подошли. Мне легче, а то все время я балансировал, плясал под дудку, кривил душой, торговал совестью. Во имя чего? Во имя жизни в Москве или Киеве? Во имя казенной квартиры и относительной материальной обеспеченности? Но разве был я спокоен? Спал твердым сном? Каждое утро, приходя на службу, я дрожал, всматриваясь в окружающие лица, боясь на них прочесть то выражение, которое часто имел я, глядя на обреченных, которым еще не сообщена их судьба. Каждый вызов к высшему начальству заставлял меня мысленно перебирать в голове все возможные грехи или ошибки. Как плясун на канате, натянутом над пропастью. Нет! Если доживу до конца срока, ни за какие коврижки не поеду обратно. Тут и осяду. Выстрою себе землянку и буду доживать свои век.

То же говорили и артисты. Здесь, в лагере, они играли те вещи, которые им нравились: классику, произведения дореволюционных авторов, перед благодарными, внимательными зрителями. Они удовлетворяли свои художественные требования, без передвижной сцены, современной экипировки сцены и роскошных костюмов, и они знали, что их игра переносит в другой мир сотни людей, дает им моральные силы, будит в них человека, замедляет процесс самоуничтожения и превращения в бездушного зверя.

Не во всех лагерях, конечно, было так, как в Сиблаге. Не всюду люди могли служить высшим интересам, но на первых шагах я столкнулся с этой средой, и она мне дала тот крахмал, который помог мне все десять лет идти, морально не сгибаясь.

Меня пристроили работать на прялке в ткацком отделении лагеря. Первое мое знакомство с этим инструментом стоило мне больших мук. Пряжа рвалась. Прялка ломалась, но тут, под боком, был пристроен и генерал Соламахин, который вдруг открыл в себе исключительную способность чинить орудие моих пыток. Я сам себе напоминал знаменитого зайца, который научился зажигать спички. При ежедневной десятичасовой работе я, наконец, стал ткачом, но к этому времени, из-за недостатка витамина «С» в моем организме, а может быть и идиосинкразии к пряже, я покрылся чем-то вроде чесотки.

Я должен прибавить, что, если моральная сторона была на высоте, то мне вскоре стало ясно, чем пожертвовала Лидия Михайловна и ее друзья, уступив мне лукулловский ужин в первый день моего с ними знакомства. Жизнь у нас была голодная. В Марраспреде, да и во всем Сиблаге, мы никогда не были сыты. Баланда ничем не отличалась от баланды других лагерей. Ужуливание рациона непрерывно повторялось, а десять часов работы даже у прялки, приняв во внимание норму, выматывали и последние силы. И все же Сиблаг имел свою особо хорошую сторону. Это был сельскохозяйственный лагерь. Совхоз.

Большинство заключенных работало на полях. Там гнул спину и мой верный Франц Беккер. Работали в зернохранилищах, в свинхозяйстве, в коровниках.

Паек МВД для всех лагерей одинаков. Варьирует он, только благодаря индивидуальному отношению лаг-начальства. Где крадут больше, а где по-божески. Но в Сиблаге и во всем Марраспреде была возможность, работая на очистке пшеницы, насыпать себе в штанины полкилограмма зерна. Обыск бывает каждый день, но все же люди ухитрялись, завязав штанины вокруг ног, проносить понемножку, сварить в бараке и по-товарищески поделиться с теми, кто работал всухую, т. е. в ткацкой или на других производствах механического порядка.

Работая десять часов в ткацкой, я умудрялся посвящать еще четыре — пять часов моей новой, театральной, деятельности, к которой, несмотря на всю мою застенчивость, меня привлекли мои новые друзья. Я горел, как спичка, подожженная с двух концов. Наконец, упал на работе и попал в госпиталь.

Увидев мою сыпь и определив степень истощенности, врач, такой же заключенный, как и я, доктор Гринько, сказал:

— Я был бы рад, Николай Николаевич, сделать вам вливание специальной сыворотки, но у меня ее нет. Ваш случай не исключение. Многие болеют истощением и нуждаются в витаминах, но главврач, капитан МВД, все обещает, и не доставляет. Ничего, молодой человек! Мы что-нибудь придумаем.

Друзья придумали. Меня устроили так, что я мог пользоваться «сверхпитанием».

Перевели на молочное производство, и, за спиной надзирателя, я, как и другие, попивал молоко. С овощехранилища товарищи по несчастью стали приносить, кто морковку, кто головку молодого лука, кочерыжки от капусты. Все это я пожирал в сыром виде. Во время окапывания картошки, там же на месте, на кострах, в пепле пекли этот превосходный фрукт, к которому, по степени его питательности, мы все питали особое уважение.

Мы крали. Обкрадывали «дядю», как принято говорить в СССР, т. е. государство, но ни у кого из заключенных ни разу не шевельнулась совесть. Работали мы в то время совершенно бесплатно. Работали, как волы, 10 часов в сутки. Что-то создавали этому же «дяде». Создавали его благополучие миллионы бесплатных рабов. Рабы теряли здоровье и жизнь, а «дядя», пользуясь их бесплатным, фактически неоплатным трудом, сам, при помощи ближайших родственничков, т. е. партийцев, расхищал это богатство, «туфтил» на все стороны и, самое обидное, плевал на сокровища, которые падали в его подол.

Зерно гнило в одном месте, в то время, как в другом царил голод. В послевоенное время, которое я пережил «там», царила полная разруха и неурядица. Царила эта разруха с первого дня постройки социалистического благополучия. Крал каждый, только один крал катушку ниток и получал за нее в 1947 году «катушку» в ИТЛ, а другой в то время строил только в докладах несуществующие заводы, проводил непроведенные дороги и наполнял свои карманы премиями, продвигался по иерархической лестнице коммунизма, ездил в отпуска в Сочи и Крым и смеялся в кулачок. Смеялся потому, что вся советская «туфта», как иголочка с ниточкой, прошивала и скрепляла круговой порукой на смерть от бригадира, от обычного надзирателя в лагере, заведовавшего работами на лесоповале, до самых главных шишек МВД.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Незабываемое.1945 - 1956"

Книги похожие на "Незабываемое.1945 - 1956" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956"

Отзывы читателей о книге "Незабываемое.1945 - 1956", комментарии и мнения людей о произведении.