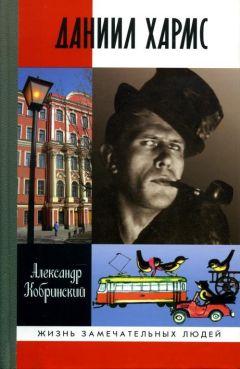

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905—1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

«Колпак колдуна» — это, конечно, отсылка к обэриутской поэтике, о которой разговор пойдет еще дальше. Заболоцкий словно вспоминает времена своей обэриутской молодости и, проверяя себя, делает вывод: да, всё было верно, моя позиция с того времени не изменилась.

Наконец, стоит отметить содержащееся в декларации активное отстаивание права членов группы быть не похожими друг на друга. Здесь перед обэриутами тоже стояли примеры других групп и направлений, поэтика, эстетика и философия которых не были столь четкими и узнаваемыми, как у символистов и футуристов. Так, например, узнав в августе 1912 года от своего друга Георгия Иванова о том, что в Санкт-Петербурге создан и функционирует Цех поэтов, А. Д. Скалдин в письме ему удивляется столь разношерстному, с его точки зрения, составу Цеха: «Но как склеить Нарбута с Ахматовой?» — очевидно, имея в виду совершенно различный характер художественных систем этих двух поэтов, которые были членами одной и той же организации (Скалдин не знал, что Цех поэтов был создан фактически как союз профессионалов, а не как группа единомышленников в делах поэтических). Впоследствии, когда шестерка «цеховиков» создала новое направление — акмеизм, многочисленные критики недоумевали: какие общие эстетические позиции заставили объединиться ту же Ахматову, Мандельштама и Гумилева, с одной стороны, и Нарбута, Городецкого и Зенкевича — с другой. Не менее сложно проходило признание имажинистов, которых (во многом справедливо) объявляли эпигонами футуризма. Поэтому для Заболоцкого было важно, с одной стороны, выделить несколько главных общих признаков поэтики ОБЭРИУ как группы, а с другой — «застолбить» в глазах будущих критиков своеобразие творческого лица каждого. Основой общности стал упомянутый принцип «реальности», исключающий любую символизацию или романтизацию изображаемого.

О Хармсе в декларации говорилось так:

«Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношении. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе „классический“ отпечаток и в то же время — представляет широкий размах обэриутского мироощущения».

Как видно, Заболоцкий, характеризуя Хармса, в первую очередь обращает внимание на импрессионистическую составляющую его творчества. На полотнах импрессионистов невозможно ничего увидеть, если подойти вплотную к холсту и уставиться в него. Нужно отойти подальше — и тогда внешне хаотично наложенные мазки придут в движение, начнут взаимодействовать — и тогда взгляду зрителя откроется по-настоящему живая картина. Точно так же и в поэзии Хармса — оказываются важны не предметы, но их столкновения, взаимодействие. Думающий читатель мог провести такую параллель, прочитав характеристики поэзии Введенского и Хармса: если Введенский сталкивает слова и словесные смыслы, то Хармс работает уже на другом уровне: он сталкивает в стихах обозначающие их явления и сущности.

«Классический отпечаток», о котором здесь говорится, — это, конечно, дань непреходящей любви Хармса к классике. Но «классическое» действие в его произведениях «перелицовывается» у него на новый лад — возможно, что эти слова Заболоцкий писал под влиянием хармсовской «Комедии города Петербурга» и появления в ней знакомых персонажей из русской литературы, а также квазиисторических героев («квази» — потому, что они, конечно, не имели практически ничего общего со своими реальными прототипами).

Аналитичность как признак поэтического видения — то есть обязательное расчленение мира прежде чем воссоединить его в новых, еще никем не виданных формах, — Заболоцкий называет в качестве основного еще для одного поэта ОБЭРИУ — Игоря Бахтерева. «Предмет и действие, разложенные (выделено мной. — А. К.) на свои составные, возникают обновленные духом новой обэриутской лирики». Если к этому прибавить еще «туман и дрожание», способствующие созданию фантасмагорического мира Константина Вагинова, то мы увидим, что данная в декларации автохарактеристика Заболоцкого стала для него способом обозначить особый характер своего метода, противостоящего внутри ОБЭРИУ практически всем остальным поэтам. У Заболоцкого «предмет не дробится, но наоборот — сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя». Можно сделать вывод, что, даже создавая единственный в истории ОБЭРИУ текст, который хотя бы как-то мог бы считаться теоретическим описанием основ поэтики новой группы, Заболоцкий — сознательно или интуитивно — подчеркивал, что его не стоит смешивать с другими обэриутами, что он с ними — но при этом он сохраняет свое творческое видение, которое во многом противостоит им. В этом контексте становится еще более понятным приведенное выше настойчивое утверждение Заболоцким в декларации права художников быть не похожими друг на друга, даже если они состоят в одном объединении.

Не менее интересно строилась и часть декларации, посвященная театру ОБЭРИУ. В ней прокламировалось полное освобождение театра от литературного жанра драмы. Раньше, заявлялось в декларации, все театральные элементы подчинялись исключительно пьесе, точнее — заключенному в ней литературно-драматическому сюжету. Театр полностью зависел от литературы, на сцене старались лишь максимально понятно и похоже изобразить написанное на бумаге. Но обэриуты видели театр вовсе не в этом.

Чтобы читателю было понятнее, в декларации приводились яркие примеры.

«Предположим так: выходят два человека на сцену, они ничего не говорят, но рассказывают что-то друг другу — знаками. При этом они надувают свои торжествующие щеки. Зрители смеются. Будет это балаган? Будет. Скажете — балаган? Но и балаган — театр.

Или так: на сцену опускается полотно, на полотне нарисована деревня. На сцене темно. Потом начинает светать. Человек в костюме пастуха выходит на сцену и играет на дудочке. Будет это театр? Будет.

На сцене появляется стул, на стуле — самовар. Самовар кипит. А вместо пара из-под крышки вылезают голые руки. Будет это? Будет.

И вот всё это: и человек, и движения его на сцене, и кипящий самовар, и деревня, — нарисованная на холсте, и свет, — то потухающий, то зажигающийся, — всё это — отдельные т е а т р а л ь н ы е э л е м е н т ы».

Разумеется, примеры приводились нарочито яркие. Что в них общего? Самоценность упомянутых «театральных элементов», их независимость от сквозного сюжета, от той единой мысли, которая связывает этот сюжет воедино. Мы увидим, что в постановке пьесы Хармса «Елизавета Бам» сформулированные в декларации принципы были последовательно соблюдены и реализованы.

Кроме этого, предвосхищая более поздние структуралистские представления, обэриуты настаивали на том, что театр возникает в каждый момент реализации любого отдельно взятого театрального элемента — и только в той степени, в которой этот элемент нарушает фон читательского ожидания:

«Если актер, изображающий министра, начнет ходить по сцене на четвереньках и при этом выть по-волчьи; или актер, изображающий русского мужика, произнесет вдруг длинную речь по-латыни, — это будет театр, это заинтересует зрителя, — даже если это произойдет вне всякого отношения к драматическому сюжету».

Нетрудно увидеть много общего между «поэтической» и «театральной» частями декларации. В обоих случаях авторы настаивали на несмешивании «житейской» логики и логики искусства, отстаивая право искусства не следовать тем привычным закономерностям, которые зритель привык наблюдать вокруг себя на протяжении всей жизни. И характеристика пьесы Хармса «Елизавета Бам», которую готовили к постановке обэриуты, во многом повторяла характеристику обэриутской поэзии — прежде всего в том, что касается расчленения предметов и действия на части и приоритета динамического над статичным. «Для того, чтобы понять закономерность какого-либо театрального представления, — писали обэриуты, — надо его увидеть. Мы можем только сказать, что наша задача — дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотношениях и столкновениях».

Самая маленькая главка декларации была посвящена кинематографу. Она броско называлась «На путях к новому кино». В нем авторы — Минц и Разумовский — объясняли, как они реализовали обэриутский принцип приоритета материала над сюжетом в своем «Фильме № 1», в котором конечно же «отдельные элементы... могут быть никак не связаны между собой в сюжетно-смысловом отношении, они могут быть антиподами по своему характеру».

Декларация была сдана — и началась самая главная работа. Вечер было решено назвать «Три левых часа»: раз слово «левый» пришлось убрать из названия группы, нужно было сохранить его хотя бы в названии вечера. Три часа соответствовали трем отделениям вечера. Первый час — чтение поэтами своих стихов, второй — спектакль по пьесе Хармса «Елизавета Бам», третий час — экспериментальный фильм Минца и Разумовского, который в окончательном своем виде получил столь же «экспериментальное» название «Фильм № 1. Мясорубка».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.