Николай Пржевальский - От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)"

Описание и краткое содержание "От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)" читать бесплатно онлайн.

Избранные страницы дневников выдающегося русского путешественника Н.М.Пржевальского - увлекательный рассказ об экспедициях в Уссурийский край, Монголию, Китай, пустыню Гоби и на Тибет. Заповедная уссурийская тайга, голые монгольские степи, диковинные ландшафты Китая, опасные горные тропы ламаистского Тибета, иссушающая жара пустынь Гоби и Такла-Макан - все это он прошел, и не раз, чтобы крепче связать с Россией ее собственные дальневосточные окраины. Благодаря его неутомимым усилиям Монголия, Китай и Тибет стали ближе России.

По местному преданию, в давние времена проходили из Хотана через Лоб-нор шестеро магометанских святых с одной при них собакой. Эти святые и подарили за какую-то услугу одному из предков Кунчикан-бека вышеупомянутую медную чашку, а затем прислали из Турфана красный флаг и бумагу на владение обеими подаренными драгоценностями. Бумага эта завернута в шелковую материю и положена в небольшой весьма грубой работы туграковый ящик, поставленный между маральими рогами в стенке западного фаса большого помещения. Сами святые, как гласит легенда, ушли в пещеру недалеко к северу от Турфана, сказав, что «мы еще вернемся»; собака лежит окаменелой у входа в эту пещеру. По тому же преданию, во время пути святых в Турфан их преследовали с целью убить монголы. Разбойники эти искали намеченные жертвы по следу собаки. Тогда у нее были отрублены ноги, но собака все-таки не отстала от своих хозяев. Лобнорцы весьма чтят эту святость и уверяли нас, что только она одна удерживает их жить в таком худом месте, как Лоб-нор.

Каракурчинцы же почти не имеют понятия, за что именно почитается вышеописанный мазар. «Знаем только, что святое, а в чем эта святость заключается? не понимаем», — говорили они нам.

Не полон будет сделанный выше очерк лобнорцев, если не привести здесь характеристику их правителя Кунчикан-бека? человека редкой нравственности и доброго до бесконечности. Этот бек из рода Джахан имел в 1885 году уже 73 года от роду, но еще находился в полной силе и обладал отличным здоровьем. Своими подчиненными он любим как отец родной, да и сам смотрит на них как на собственных детей — никаких поборов не требует, кроме поставки дров и подмоги во время посева или собирания хлеба; при всякой же нужде пособляет неотложно. Ради этого живет сам в большой бедности. Прежде, во времена Якуб-бека. достояние лобнорского правителя заключалось в шести ямбах серебра, тысячном стаде баранов и 12 лошадях. Ныне все это власти отобрали разными вымогательствами частью от самого Кунчикан-бека, частью за неисправную уплату податей его подчиненными. В особенности много пришлось заплатить за отмену приказания носить косы. Такое украшение до того не понравилось лобнорцам, что сам Кунчикан-бек, у которого коса выросла уже в четверть аршина, нарочно ездил в город Курлю, отдал тамошним властям последние деньги и едва добыл разрешение снова брить головы…

Характерную черту Кунчикан-бека составляет еще то, что он терпеть не может городов и страшно боится всякого начальства. Как говорят, за всю свою жизнь правитель Лоб-нора лишь раза два — три был в городе Курле, дальше Чархалыка не ездил, и ни один крупный начальник его в глаза не видал. В случае требования явиться, например, в Турфан. Кунчикан-бек обыкновенно спешно собирается в путь и уезжает с посланным за ним человеком. Станции три-четыре едет как ни в чем не бывало. Затем тихомолком выпивает слабый раствор табаку, после чего подвергается рвоте и даже обмороку. Болезнь, следовательно, налицо, и Кунчикан-бек возвращается обратно, начальству же высылается взятка.

Двое сыновей Кунчикан-бека умерли, двое других при нем находятся. Старший из них, Тохта, исполняет должность ахуна на Лоб-норе, младший, Джахан, будет наследовать своему родителю. О том же Кунчикан-беке лобнорцами сложена песня, в которой восхваляется его доброта рядом с небывалым богатством и доблестями. Нам удалось записать лишь первую половину этой песни. Вот она:

«Кунчикан-бек, восходящее солнце, солнце наш господин! Облагодетельствовал ты весь мир; как голос ласточки, ты лелеешь слух всех: запер ты в своем загоне тридцать лошадей-меринов (налицо всего одна кляча); не отказываешься, видя нужду, помогать сиротам. Прежде один ты был наш князь, нынче их много (подразумеваются китайцы). Тохта-ахуна и Джахана (сыновья) бог тебе дал. Твои приятели китайцы посылают тебе дары, за которые берут деньги. Шэхиняз и Абдурахман (умершие сыновья) похожи были на ястребов. Во дворе твои бараны? что может сравниться с ними. Постели хорошую постель, окутайся хорошей шубой. Когда работники пашут твои пашни, никто проехать не может (смысл? так обширны пашни, в которых всего несколько десятин). Тридцать батманов хлеба выдал ты на посев, завьючьте ими скот. Надень на себя латы, иди воевать в Рум. Просейте муку, напеките хлеба в дорогу. Живешь ты в большом богатстве, о тебе сплетничают в народе, иные ненавидят твое доброе сердце. Сидишь ты на ковре (это тростниковая циновка), халат на тебе цвета полной луны (из кендырного холста, окрашенного в желтый цвет корою джиды)» и т. д. Песня продолжается еще столько же.

* * *Полным контрастом зимнего запустения Лоб-нора является кипучая здесь суматоха перелетных птиц в период ранней весны. Там, где за неделю или две перед тем почти в редкость можно было встретить живое существо, теперь, словно по мановению волшебника, вдруг появляются целые тучи пернатых созданий. Их гонит сюда из теплых стран юга тот всемогущий голос природы, который пробуждает в каждой перелетной птице неудержимое стремление поскорее попасть с места зимовки на свою северную родину, на радость брачной там жизни и трудную пору вывода детей, а также собственного линяния. И вот лишь только солнце заметно начнет пригревать охолодевшие пустыни Лоб-нора, как уже сюда являются пернатые гонцы из Индустана. Быстро снуют они вдоль замерзшего еще озера и опять большей частью на время исчезают затем, как говорят туземцы, чтобы снова вернуться за Гималаи и поведать своим собратьям о результатах осмотра.

Как бы там ни было, но уже 27 и 28 января мы встретили на Лоб-норе небольшие стайки лебедей и уток-шилохвостей. Сплошной лед еще покрывал тогда всю воду, так что прилетным гостям решительно негде было присесть, разве только в незамерзающих, как говорят, местами тростниках Кара-курчина. Туда и направлялись замеченные стайки, но вскоре летели обратно спешно и суетливо, видимо отыскивая талую воду. Вслед затем появившиеся птицы исчезли до 7 февраля, когда опять появились уже значительные стада тех же шилохвостей. Они хотя и не гнездятся на Лоб-норе, но на весеннем прилете составляют решительно преобладающий вид над всеми другими породами уток.

Лебедей же здесь вообще немного; в течение как настоящей весны, так и весны 1877 года мы видели их лишь изредка и в малом числе. Однако туземцы говорят, что тех же прилетных лебедей бывает гораздо больше в Кара-курчине и на озере Кара-буран.

Хотя еще 6 и 7 февраля выпала довольно теплая погода, но вслед затем опять захолодело почти на целую неделю. Наконец с 12-го числа тепло начало прибывать постепенно, изредка, впрочем, также нарушаясь холодами и бурями; вместе с тем и лед стал сильно таять. С этого времени, то есть с 12 февраля, ныне начался валовой прилет водяных птиц на Лоб-норе. Как весной 1877 года, так и теперь главную массу составляли шилохвости, затем красноноски и серые гуси; несколько позднее значительно умножились бакланы, а также утки-полухи, утки-свищи и отчасти белоглазые нырки. Другие же виды уток как-то терялись в громадной массе преобладавших пород. Затем чайки и белые цапли хотя были весьма заметны, но числом своим незначительны, как равно и некоторые голенастые, прилетевшие на Лоб-нор в феврале.

Но как прежде, так и теперь прилетные стаи появлялись на Лоб-нор исключительно с запада-юго-запада, а не с юга, как, по-видимому, следовало бы ожидать. Причина этому, конечно, та, что птицы, зимующие в Индии, не решаются ранней весной лететь из-за Гималаев прямо на север к Лоб-нору через высокое и холодное нагорье всего Тибета, но пересекают эту трудную местность, вероятно, там, где она наиболее сужена, именно к Хотану и Кэрии, минуя притом громадные ледники Кара-корума.

Спустившись в теплую котловину Тарима и встретив здесь с одной стороны убегающую за горизонт пустыню, а с другой — громадный хребет, высокой стеной ее окаймляющий, — словом, местность совершенно для себя непригодную, пролетные стаи, руководимые, быть может, бывалыми товарищами летят вдоль окрайних гор к Лоб-нору и являются сюда с запада-юго-запада. Осенью же, как говорили нам туземцы, гуси нередко направляются с Лоб-нора прямо на юг за Алтын-таг, следовательно, через Тибет, где в это время достаточно тепло и вода еще не замерзшая.

Валовой прилет водяных птиц на Лоб-норе продолжается весной недели две или около того. В этот период утки и гуси появляются здесь в таком громадном количестве, какое мне приходилось видеть при весеннем же пролете только на озере Ханка в Уссурийском крае. Но там страна совсем иная, потому и иная картина весенней жизни пернатых. В общем на Ханке им несравненно привольнее, чем на пустынном Лоб-норе.

Здесь только по нужде, за неимением чего лучшего, табунятся пернатые странники, выжидая, пока начнут хотя немного таять льды и снега нашей Сибири. Тогда чуть не мигом отхлынет вся масса водяных птиц с Лоб-нора на север. Но во всяком случае как Лоб-нор, так и Тарим служат великой станцией для перелетных птиц, которые, если бы не существовало таримской системы, конечно, не могли бы за один мах переноситься в этом направлении от Гималаев за Тянь-шань и обратно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

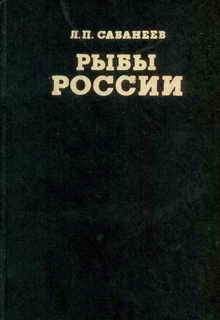

Похожие книги на "От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)"

Книги похожие на "От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пржевальский - От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)"

Отзывы читателей о книге "От Кяхты на истоки Желтой реки Четвертое путешествие в Центральной Азии (1883-1885 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.