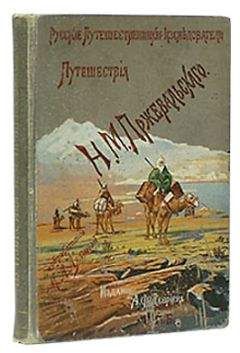

Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880"

Описание и краткое содержание "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880" читать бесплатно онлайн.

В издании представлены обработанные М.А.Лялиной подлинные сочинения российского путешественника и натуралиста Н.М.Пржевальского.

Издание предваряется вступительными статьями проф. Э.Ю.Петри, содержит 5 глав:

Путешествие по Уссурийскому краю

Монголия и страна тангутов

Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки

От Кяхты на истоки Желтой реки; исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима.

Вышеназванная лёссовая глина, столь распространенная во Внутренней Азии и известная китайцам под названием куанг-ту, представляет собой серовато- или беловато-желтую массу, состоящую из мелкоземлистой глины, мельчайшего песка и углекислой извести. Вся масса лёсса проникнута, наподобие губки, множеством мельчайших, часто инкрустированных известью трубочек или пор, происшедших от истлевших травянистых растений. Эти трубочки вместе с известью настолько крепко цементируют лёсс, что последний в сухом виде хотя и представляет породу нежную, мягкую, легко растирающуюся между пальцами, но тем не менее под влиянием удобно просачивающейся внутрь воды, а также ветров и других атмосферных деятелей на готовые обнажения образует вертикальные обрывы в несколько сот футов высотой и дает правильные параллелепипедальные оползни. Такое свойство обрываться вертикальными оползнями вместе с пористым сложением и отсутствием слоистости составляет характерные особенности лёсса. Кроме того, в нем благодаря присутствию той же извести нередко образуются мергельные стяжения (конкреция*).

Наконец, в лёссе встречаются ископаемыми лишь сухопутная и пресноводная фауны, но никогда фауна морская. * Конкреция — скопление минералов либо минеральных солей в горных породах. (Примеч. редактора.)

О происхождении лёсса было высказано много мнений, но вероятнее всего, что он образовался в лишенных стока бассейнах из осадков атмосферной пыли, столь обильной и постоянной во Внутренней Азии. Местами эти воздушные осадки вымыты были из своего первоначального залегания водой и вновь отложены в озерах. Таким путем получился вторичный, озерный лёсс, который отличается от первичного, или сухопутного, более бледным цветом, отсутствием пористости, большим содержанием соли, а также включением прослоек песка и гальки.

Благодаря чрезвычайной тонкости своих составных частей, прекрасному механическому их смешению и по большей части выгодному процентному содержанию солей лёсс при орошении необыкновенно плодороден. Во всех культурных местностях Внутренней и Восточной Азии, до Китая включительно, он играет роль нашего чернозема. Из лёсса же возводятся там и все постройки, так как, будучи смоченной, эта глина делается весьма вязкой, а высыхая на солнце, твердеет как камень.

На юго-восточной окраине Центральной Азии и в западных частях собственно Китая лёссовая почва, будучи размыта реками во всю свою толщину, обнажает мощные пласты, иногда до 2000 футов по вертикали. В Гобийской же пустыне при крайней бедности атмосферных осадков и отсутствии стекающих к океану вод лёссовые залежи лишь изредка и обыкновенно незначительно изборождены. Здесь лёссовый осадок то в чистом виде, то в смеси с продуктами разложения местных горных пород, то, наконец, покрытый массами сыпучего песка, выполняет глубокие котловины, трещины и впадины горного скелета, чем придает стране однообразный равнинный характер.

По своему климату Чжунгарская пустыня не отличается от всей Гоби вообще. Как там, так и здесь главной характеристикой климатических явлений служат огромная сухость воздуха при малом количестве атмосферных осадков в течение всего года; резкие контрасты летнего жара и зимнего холода; наконец, обилие бурь, в особенности весной.

Растительность Чжунгарской пустыни крайне бедна и в общем мало отличается от наиболее бесплодных частей всей Гоби. Как там, так и здесь на почве песчаной, в особенности если к ней примешано немного лёссовой глины, флора все-таки разнообразнее, нежели на площадях чисто лёссовых или покрытых щебнем; солончаки еще того бесплоднее. В горных же группах, изобильных в восточной части описываемой пустыни, растительная жизнь несколько богаче.

Деревьев в Чжунгарской пустыне нигде нет. Из кустарников преобладает саксаул, маленькая эфедра, хвойник и низкорослая, издали похожая на траву, реамюрия.

Последняя растет почти исключительно на лёссовой глине; саксаул и эфедра, напротив, изобилуют на песках. Здесь же обыкновенны: копеечник и джузгун, а из трав — полынь и какой-то мелкий злак.

Из всех вышепоименованных растений самые замечательные, конечно, саксаул и дырисун. Оба они свойственны всей Внутренней Азии — от пределов собственно Китая до Каспийского моря. Много раз придется еще нам встречаться с этими дарами Азиатской пустыни, поэтому расскажем теперь о них несколько подробнее.

Саксаул принадлежит, как известно, к семейству солянковых растений, имеет безлистные, похожие на хвощ и притом вертикально торчащие ветви. Само растение, называемое монголами «зак» (дзак), является в форме корявого куста или дерева, иногда до 2 сажен высотой, при толщине ствола у корня от 1/2 до 3/4 фута.

Впрочем, подобных размеров саксаул достигает не часто и то в самых привольных для себя местностях, как, например, в северном Ала-шане — там царство саксаула.

Последний всегда растет на голом песке и притом врассыпную. Рядом с живущими экземплярами обыкновенно торчат или валяются экземпляры уже иссохшие, так что саксаульный лес, если только можно так его назвать, имеет самый непривлекательный вид даже в пустыне, тем более что описываемое растение почти не дает тени; песчаная же почва саксаульных зарослей лишена всякой другой растительности и почти всегда выдута бурями в виде бесконечно чередующихся ям и бугров.

Для номадов пустыни саксаул составляет драгоценное растение: дает хороший корм верблюдам и доставляет превосходный материал для топлива. Древесина описываемого растения чрезвычайно тяжелая и крепкая, но до того хрупкая, что даже большой ствол разлетается на части при ударе обухом топора. Следовательно, на постройки саксаул не годен; да и не найти в нем хотя бы двухаршинного ровного бревна. Зато горит превосходно; даже сырые ветки, которые, как у многих солянковых растений, чрезвычайно обильны соком, вероятно потому, что очень плотная наружная кожица препятствует даже в сухом климате пустыни испарению вытянутой корнями влаги.

Саксаульные дрова, словно каменный уголь, горят очень жарко и, перегорев, еще надолго сохраняют огонь. Цветет саксаул в мае мелкими, чуть заметными желтыми цветочками; семена также мелкие, плоские и крылатые, серого цвета, густо усаживают ветви и поспевают в сентябре.

Саксаульные заросли дают пищу и приют для некоторых животных пустыни. В них укрываются волки и лисицы, но всего обильнее песчанки, которые выкапывают норы в песчаных буграх; питаются же влажными ветками описываемого растения, следовательно, могут обходиться без воды. Кроме того, саксаул едят антилопы хара-сульты, зайцы и (в Чжунгарии) дикие верблюды. Вероятно, им также пользуются при сильной засухе и другие травоядные звери пустыни.

Оседлых птиц в саксаульниках держится немного. Всего чаще здесь встречаются саксаульный воробей и саксаульная сойка. Летом по саксаулу также мало гнездится пернатых, но на пролете в саксаульных зарослях находят для себя временный отдых и кое-какую пищу многочисленные пташки. Пресмыкающиеся (ящерицы, змеи) в саксаульниках редки; земноводные не живут вовсе.

Другое, еще более важное для обитателей пустыни растение принадлежит к семейству злаков и называется монголами «дырисун», киргизами — «чий».

Подобно саксаулу, дырисун распространен по всей Внутренней Азии.

В Монголии дырисун растет всего обильнее по долине Желтой реки, там, где она огибает Ордос; встречается спорадически и всегда лишь небольшими площадями. На Тариме, в Гань-су и Северном Тибете дырисун не растет вовсе; на Куку-норе и в Цайдаме довольно редок.

Везде описываемый злак избирает для себя почву глинисто-соленую и притом хотя немного влажную, но настоящих солончаков избегает. Растет дырисун отдельными кустами и достигает от 5 до б, иногда даже от 7 до 9 футов вышины. Каждый такой куст у своего основания представляет кочкообразную массу от 1 до 3 футов в диаметре. Отсюда весною выходят новые побеги; старые же стебли, обыкновенно объеденные скотом, торчат подолгу. Пространство между отдельными кустами дырисуна — почти всегда голая глина. Собственно зелени такой куст показывает немного, так что площадь, поросшая дырисуном, имеет даже летом зелено-серый цвет.

Человеку, забравшемуся в высокий дырисун, ничего не видно, кроме неба да ближайших кустов самого растения; если заросль обширна, то легко заблудиться.

В дырисуне находят для себя приют фазаны, куропатки, перепела, жаворонки, а также зайцы, лисицы, волки и барсуки. Для домашнего скота описываемое растение составляет превосходный корм. Кроме того, из чрезвычайно крепких, почти как проволока, стебельков дырисуна китайцы делают летние шляпы и метелки; киргизы же плетут прочные циновки, которыми обставляют бока своих войлочных юрт или кибиток.

Животное царство Чжунгарской пустыни так же бедно, как и его флора. Правда, фауна этой местности мало исследована. В оба раза, которые нам привелось здесь проходить, мы шли быстро и притом не могли посвящать себя, как вообще в путешествии, исключительно зоологическим занятиям. Тем не менее при однообразии физических условий пустыни, даже при сравнительно быстрых караванных передвижениях, можно сделать достаточно наблюдений над флорой и фауною, по крайней мере для общей характеристики страны.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880"

Книги похожие на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880"

Отзывы читателей о книге "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии 1879-1880", комментарии и мнения людей о произведении.