Пьер Лепроон - Современные французские кинорежиссеры

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Современные французские кинорежиссеры"

Описание и краткое содержание "Современные французские кинорежиссеры" читать бесплатно онлайн.

В предлагаемой читателю книге, написанной французским киноведом П. Лепрооном, даны творческие портреты ряда современных французских кинорежиссеров, многие из которых хорошо известны советскому зрителю по поставленным ими картинам. Кто не знает, например, фильмов «Под крышами Парижа» и «Последний миллиардер» Рене Клера, «Битва на рельсах» Рене Клемана, «Фанфан-Тюльпан» и «Если парни всего мира» Кристиана-Жака, «Красное и черное» Клода Отан-Лара? Творчеству этих и других режиссеров и посвящена книга Лепроона.

Работа Лепроона представляет определенный интерес как труд, содержащий большой фактический материал по истории киноискусства Франции и раскрывающий некоторые стилистические особенности творческого почерка французских кинорежиссеров.

Рекомендуется специалистам-киноведам, преподавателям и студентам искусствоведческих вузов.

Редакция филологии и искусства

Выражение мысли — это основная проблема кино. Создание этого языка занимало и занимает всех теоретиков и творцов кино, начиная с Эйзенштейна и кончая сценаристами и авторами экранизаций в звуковом кино. Однако ни немое кино, которое было пленником статичной концепции изображения, ни классическое говорящее кино, существующее в наши дни, не могло и не может надлежащим образом решить эту проблему. Немое кино полагало разрешить ее путем монтажа и ассоциации изображений. Известно знаменитое изречение Эйзенштейна: «Монтаж для меня — способ надлежащим образом придать движение (т. е. идею) двум статическим кадрам». Что же касается говорящего кино, то оно ограничивается лишь приспособлением театральных приемов.

Главным событием последних лет является осознание динамического характера, иначе говоря — значимости кинематографического образа. Всякий фильм, поскольку он прежде всего является «фильмом в движении», т. е. развивается во времени, представляет собой теорему. Он подчиняется неумолимой логике, которая насквозь пронизывает его, или, лучше сказать, законам диалектики. И эту идею, эти значения, которые немое кино пыталось передать символическими ассоциациями, мы находим теперь в самой картине, в развитии фильма, в каждом жесте, в репликах персонажей, в движениях аппарата, которые связывают предметы между собой, людей — с предметами. Каждая мысль, как и каждое чувство, соединяет одно человеческое существо с другим или определенные предметы, составляющие часть его мира. И, уточняя эти соотношения и передавая их в осязаемой форме, кино действительно становится выражением мысли. В наше время произведения кино можно считать эквивалентными по их глубине и значению романам Фолкнера, Мальро, работам Сартра и Камю. Кстати, у нас есть перед глазами и такой пример — это «Надежда» Мальро, где, быть может, в первый раз выразительность кино эквивалентна выразительности литературы».

Современное кино способно передать любую действительность. Особенно нас интересует в современном кино создание его языка.

И Александр Астрюк уточняет: «Для этого требуется, конечно, чтобы сценарист сам делал свои фильмы. Но еще лучше, чтобы фильм вообще не имел сценариста, потому что в современном кино проведение различия между автором и постановщиком не имеет никакого смысла. Постановка—это не способ иллюстрирования или показ чего-то, а подлинная литература. Автор пишет своей камерой, как писатель своим пером. Как можно в этом искусстве, где изображение и звук служат для выражения определенного мировоззрения (вне зависимости от наличия сюжета), проводить различие между тем, кто задумал это произведение, и тем, кто его создал? Можно ли представить себе роман Фолкнера написанным кем-нибудь другим, а не Фолкнером? И удобно ли подать «Гражданина Кейна» в другой форме, а не в той, какую ему придал Орсон Уэллес?»

В заключение автор говорит: «Дело здесь не в школе или направлении, а, возможно, просто в определенной тенденции, в концепции, в изменениях, имеющих место в киноискусстве, в признании за ними будущего, в стремлении приблизить его. Разумеется, тенденция может проявиться лишь в произведениях. И эти произведения появятся, они увидят свет. Экономические и технические трудности, сказывающиеся в кино, породили удивительный парадокс: мы можем говорить о том, чего еще нет, так как знаем, чего хотим, но не знаем, как и когда мы это совершим»[435].

Бесполезно отяжелять комментариями эти очевидные перспективы. Если сейчас некоторые определения и являются спорными (фильм заменяет книгу; старая ошибочная теория: «одно убивает другое») и если кое-кто и пытается, возможно слишком усердно, найти в кино литературный эквивалент, то, несомненно, творцы завтрашних фильмов научатся думать — и, следовательно, найдут способ выражения — как истинные кинематографисты. В результате «появится много видов киноискусства... » Эти киноискусства всегда будут существовать в зависимости от материальных возможностей, столь же различных, как сами фильмы. Так, гигантский экран на 60 тысяч зрителей, требуемый для воплощения идеи поливидения Абеля Ганса, и пышные фантазии «Лолы Монтес подразумевают совершенно иную экономику, чем киноопыты, о которых говорит Астрюк. Современный «киноспектакль» базируется на экономике, приемлемой только для коммерческого кино, опирающегося больше на удовлетворение чувственных ощущений, чем на интеллектуальные потребности людей.

Но прежде чем применять теории, надо отыскать пути к их применению; в некоторых случаях, как говорит сам Астрюк, надо ориентироваться на узкопленочный фильм или на телевидение. Здесь мы вновь возвращаемся к нашему молодому кинематографисту и к идеям ветерана кино Л'Эрбье. «Камера-вечное перо» может быть использована в телевидении, но при современных методах производства она ничего не создаст, кроме «дурных встреч».

Не из гордости, конечно, Александр Астрюк применял к методам производства дорогие его сердцу теории. Кино сегодняшнего дня организовано так, что представить его себе иным трудно. «Ограничивая расходы», Астрюк старался показать на экране историю с одним персонажем. Для этого он выбрал рассказ Эдгара По «Колодезь и маятник», по которому сделал режиссерский сценарий. Однако великодушный продюсер согласился на два персонажа. И тогда Астрюк решил экранизировать из сборника «Исчадия ада» Барбея д'Оревиля рассказ «Багряный занавес».

До Астрюка в 1926 году этот сюжет пленил поэта Антонена Арто, который также сделал инсценировку и разработал режиссерский сценарий этого рассказа; затем над ним работали Андре Бретон[436], Альберт Валантен и позднее Жан Жироду. Андре Кайатт тоже предполагал сделать из него фильм под названием «Третий прибор». И наконец, Оранш и Бост должны были подготовить для Клода Отан-Лара по трем первым рассказам «Исчадий ада» материал для полнометражного фильма.

Астрюк рассматривал «Багряный занавес» как новеллу. Он освобождает сценарий от романтического тона, свойственного рассказу, и делает его более строгим, классическим. Он сохраняет все, что является сущностью жанра, его прелестью, его особенностью. В этом первом фильме Астрюка мы видим киноэквивалент литературного произведения, о котором говорили выше.

Вот, впрочем, как он сам объясняет свой замысел: «Багряный занавес» Барбея д'Оревиля — одно из тех таинственных и острых повествований, которыми полна литература XIX века. Вместе с «Башней Экру» Генри Джеймса и восхитительным «Сердцем сумерек» Конрада это один из самых выразительных примеров искусства новеллы, в котором повествование замыкается в себе так, будто хочет скрыть от читателя тайну... Нельзя представить себе рассказы Эдгара По, если отнять у него «манеру» таинственного и чудесного, которая органически свойственна ему. Трудно передать иным языком искусство, которое предоставляет столько места стилю и динамике.

Я строил мой фильм на зрительном комментировании текста, при котором старался сохранить присущий ему тон. Изображения и диалоги идут параллельно, никогда не дублируясь. Их задача — воссоздать атмосферу и воостановить весь процесс пути к смерти, который делает из произведения Барбея д'Оревиля нечто противоположное любовной истории — почти трагедию.

«Багряный занавес» — фильм без диалогов, повесть, рассказанная несколько лет спустя тем, кто был ее героем. Эта история потеряла бы всю свою таинственность и весь свой блеск, если бы ее монологи были сделаны сухим современным разговорным языком. Такой «непрямой» стиль является стилем новеллы, и я хотел его сохранить. Это нечто среднее между воспоминанием и мечтой, исповедью и повестью — драматическая судьба Альбертины, молодой девушки, которая умирает в объятиях своего любовника. От картины словно долетают до зрителя порывы ветра, обрывки прошлого, навсегда похороненного, но и навсегда сохранившегося в памяти этого подростка, который всю ночь проводит у трупа. Рожденная в тиши, она возвращается в безмолвие, в ночь»[437].

Произведение, которое предлагает нам автор, осуществивший в нем свой точно определенный замысел, прежде всего оригинально по форме выражения. Речь идет о «повествовании» — повествовании, поданном зрителю в форме, которая больше всего может его заинтересовать, так как здесь используется необычайность развития приключения и его окончания. Прежде всего здесь представляют интерес тс ловкие приемы, которые делают рассказанное приключение не только возможным, но и захватывающим. Влияния, которые мы можем тут обнаружить, имеют меньшее значение, чем эти приемы. Неважно также знать, возвращается ли тут Астрюк к эстетике немого кино или наоборот. Можно предполагать и то и другое. Здесь мы имеем дело с говорящим кино, где речь получает свое подлинное значение, составляя вместе с изображением то, что Делакруа называл «системой компенсации»[438].

Нужно заметить, что в развитии зрительного повествования этого фильма мы обнаруживаем замечательную гибкость прежнего кино, его свободный монтаж, его смелые съемки и особую выразительность деталей. Но здесь можно говорить лишь о немом фильме, создатели которого уже знают о существовании звука и умеют им пользоваться.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

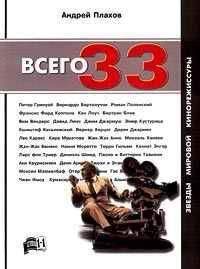

Похожие книги на "Современные французские кинорежиссеры"

Книги похожие на "Современные французские кинорежиссеры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пьер Лепроон - Современные французские кинорежиссеры"

Отзывы читателей о книге "Современные французские кинорежиссеры", комментарии и мнения людей о произведении.