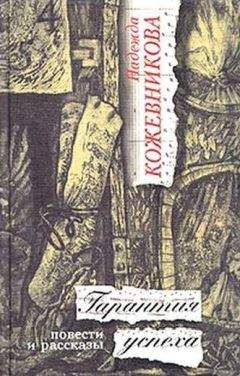

Надежда Кожевникова - Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Описание и краткое содержание "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие" читать бесплатно онлайн.

«Правда-неправда, как в кольцах питона, сплелись в том времени, в тех людях, что мне довелось повстречать, узнать. Кольца разрубили в куски, питон издох, его жрут стервятники. Но выяснилось, что со стервятниками сосуществовать еще более тошно…» Мемуарные записки Надежды Кожевниковой, дочери известного советского прозаика Вадима Кожевникова, густо населяет множество людей, которых сегодня назвали бы элитой: Олег Ефремов, Евгений Мравинский, Андрей Миронов, Александр Чаковский, Генрих Нейгауз… Впрочем, живут и действуют в книге и десятки «простых» людей, повстречавшихся автору в Лаврушинском переулке, в Швейцарии или Америке.

Острый у Надежды Кожевниковой не только взгляд, но и язык. Когда-то на ее повесть «Елена Прекрасная» прототип главного героя жаловался в ЦК. Желающие куда-нибудь пожаловаться найдутся, вероятно, и после этой книги…

В пьесах Штейна, выражаясь мягко, относительной художественной ценности, актеры были заняты первоклассные: Плятт, Штраух, Папанов, Миронов, Ия Саввина, Свердлин. Так что ж, и у Софронова играть приходилось. Видимо, искусство лицедейства меньше подвержено коррозии в изначально лживых установках, чем литература. Про драматурга Штейна можно сказать, что он был удачлив, дозволенная полуправда особого ущерба его текстам не приносила. Как, например, и Розову, сохраняющему до сих пор удивительный оптимизм. Но были и другие, чей природный дар эпоха растоптала. Имелся ли у них выбор? Принято думать, что да, но я не уверена. Может быть, для некоторых, помимо творчества, еще ценности существовали, ради которых, по выражению Маяковского, они наступали на горло собственной песни. Валить их в одну кучу с бесстыдными конъюнктурщиками, на мой взгляд, не стоит. Но и желания тут в спор вступать, тоже нет.

Зато интересно сопоставить, как представителей разных поколений, отцов и детей, писателя Юрия Германа и сына его, Алексея, одного из самых значительных теперешних режиссеров. Юрий Павлович с его "Верьте мне, люди", и Алексей Юрьевич с фильмом "Хрусталев, машину!". Разрыв колоссальный, не правда ли? В одном интервью Герман-сын говорит, что когда клали на полку его "Проверку на дорогах", директор картины плакал, умоляя режиссера отказаться от сделанного – и себя не губить, и других. Режиссер тоже плакал, но стоял насмерть. Добавляет, что если бы жив был его отец, то заставил бы картину порезать. "Потому что, – цитирую, – он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей".

Так, может быть, спайка между отцом и сыном все-таки была и осталась? Сбереглась основа, на которой все дальнейшее и проросло? Да, жизнь, ростки ее уже в другом, новом времени. Рассуждаю, возможно, как обыватель, но в поколении наших родителей вижу не только их заблуждения, но и жертвенность, пусть и не всегда оправданную. Во всяком случае, их строго судить, повторяю, у меня лично желания нет.

В каждом времени есть свои странности. Для того, о котором идет речь, характерно сосуществование ярких индивидуальностей и серой, больше не годной к употреблению «жвачкой», что тогда называли творчеством. Если обращаться к текстам, той эпохой оставленным, то многие авторы их предстают чуть ли не недоумками. А между тем в жизни, свидетельствовать о которой скоро уж будет некому, они, эти же авторы, с редкостной щедростью обнаруживали свою личностную недюжинность, заковыристость, неоднозначность, что в песок ушли по закону, изначально жестокому: было – и нет.

Сменяются вкусы, нравы, взгляды, что в порядке вещей. Но людям творческим все-таки шанс дается закрепить свое мимолетное бытие. Импульс, если вникнуть, сумасшедший – из задуманного реализуется ноль целых и сколько-то десятых процента – но именно он побудитель тех завихрений, что отличают артиста от бухгалтера. Беда, если артистов к бухгалтерской осмотрительности принуждают, а бухгалтеров к сочинению поэм. Именно так обстояло в державе, именуемой СССР.

Зато жили захватывающе интересно! Иностранцы, проникнув на московские кухни, слюной от зависти исходили: пир духа, поголовная даровитость, искрометность, блестящие реплики, тосты как философские эссе. На таком фоне их знаменитости унылыми, скучными казались: все молчком, все себе на уме.

А объяснение простое: те в своих книгах себя выражали, наши же – в устном творчестве, опровергая нередко самими же написанное. В застольях выкладывались, в общении. Штейны, умницы, нишу создали, куда устремлялись, изнывая от невостребованности.

И в прозе, и в сценических воплощениях конфликт допускался только хорошего с лучшим. Всем вменялась прекраснодушная интонация, и можно представить, сколько желчи в авторах скапливалось, особенно в тех, кто надрывался фальцетом, изображая херувима, будучи от природы чертом, призванным дразнить, язвить.

Хотя не для всех в маскараде участвовать было мукой, терзанием. Может быть, ошибаюсь, но, как мне видится, Александр Петрович Штейн жил в полном согласии с собой. Дружелюбный, к людям действительно расположенный, отнюдь не богемный, он мог при других обстоятельствах быть, скажем, врачом-терапевтом с хорошей практикой, а свой интерес к искусству, точнее к людям искусства, удовлетворять в хлебосольстве. И не надо было бы самому творить.

И вспоминали бы о нем с благодарностью, без той отчужденности, что потом обнаружил кое-кто даже из его домашнего окружения. Игорь Кваша, например, в интервью после смерти Ефремова рассказывал, как Олег Николаевич, уходя из «Современника» во МХАТ, приехал взволнованный к нему, Кваше, на дачу. Меня заело: не вашу, Игорь, дачу – Штейнов. Вы там жили на правах родственника. Нехорошо отступаться, даже если ситуация изменилась, и драматург Штейн теперь не в чести.

Соглашатель? А когда, от кого это скрывалось? Между тем, кто только не пользовался его гостеприимством! Многолетиями. А попробовали бы вот так, всей гоп-компанией, экспромтом, что называется, к Твардовскому, к примеру, нагрянуть: вот именно, не посмели бы, и в голову бы не пришло.

Не сомневаюсь, что и Ефремова первой на даче встретила Людмила Яковлевна, наша всеобщая тетя Люся. Усадила, выспросила. И даже Ефремов вряд ли от чар ее устоял.

Страсть Люси Штейн быть в курсе всего возвышалась до бескорыстия, свойственного одержимости. Да, бывало, что распираемая объемом имеющейся информации, она делилась некоторыми фактами с несколько большей щедростью, чем лица, ей доверившиеся, предполагали. Но к сплетницам ее было бы несправедливо причислить. Натура ее не вмещалась в такое определение: коварство как побуждение к сплетне, в ней отсутствовало, а если огрехи и случались, ее не следовало бы за них винить.

Тут сказывалась специфика тогдашнего нашего существования. Все, несмотря на различия, были спаяны со всеми. И Люся Штейн лишь выразителем являлась общей надобности, общей зависимости друг от друга и всеобщей же невозможности податься куда-либо в сторону.

В обреченности на аморфность во многих жизненных сферах, энергия неуемная просыпалась при личных контактах, порой обращающихся в удавку. Никому ничего не удавалось скрыть. Осведомленность полная друг о друге приводила чаще к конфликту, чем к дружеским отношениям, но силилась выглядеть сплоченностью.

Штейны и способствовали, и сами поддавались иллюзиям, что эпоха, в которую довелось жить, может сойти за нормальную. Люди трезвые, они понимали, что если когда-либо перемены и возникнут, им до них не дожить.

А если бы дожили, их ждало большое разочарование: «коллекция», которую так тщательно собирали, обесценилась. Ее теперь можно воспринимать разве что как собрание казусов, курьезов: никем уже нечитаемые многостраничные романы, увядшая слава когда-то шумных премьер, дерзости– фиги в кармане. А вот что сохранилось, получило преемственность и в теперешних представителях творческих профессий, так это традиционная инфантильность в восприятии реальной действительности, преувеличение собственной значимости и историческая беспамятность, возможно, умышленная. Неприятно сознавать, что в который уж раз самые совестливые, просвещенные – цвет нации, как принято говорить о нашей интеллигенции, – оказались послушными статистами в шулерских играх, где на кон снова поставили народ и страну.

КАНАТНАЯ ПЛЯСУНЬЯ, ИЛИ НОВАЯ СКАЗКА ПРО БУРАТИНО

Удивительно, но теперь, когда электронная почта есть почти везде, и уже звонок по телефону воспринимается старомодностью, находятся люди, которые еще пишут письма, чернилами, от руки! У меня вот такая подруга, Лена, художница. Ее послания превосходят мои публикации и по объему, и, пожалуй, по занимательности. Она ведь живет в России, а самые невероятные, ну просто неправдоподобные вещи, как известно, случаются именно там.

Лена оказывается каждый раз в эпицентре событий. И борется, продолжает бороться за справедливость, что невероятно тем более. Скажем, чтобы выполнить волю своей любимой учительницы, известного искусствоведа – быть похороненной рядом с мужем на Новодевичьем кладбище – она даже до Церетели дошла, руку ему жала, но обещание свое сдержала. Хотя почему Церетели, скульптор, занимается еще и кладбищами, ей-богу, не понимаю.

Другой раз, тоже не ради себя, а из принципа, искала помощи у Никиты Сергеевича Михалкова и опять же пробила такую броню. Но когда я читаю ее отчет об очередном подвиге, возникает двойственное чувство: с одной стороны – ну да, молодец, а с другой… Кажется иной раз, что чрезмерно она усердствует, сама выискивая куда бы еще встрять, будто не может остановиться. Будто ей страшно остановиться – и задуматься.

Как-то вот сообщила о собрании вкладчиков лопнувшего банка СБС-АГРО, президент которого А. Смоленский, говорят, преспокойно отбыл в Австрию. Ну и, естественно, Лена оказалась в числе этих обманутых. Пишет: "Представь ледовую арену в Лужниках, полностью заполненную страдальцами – их около четырех тысяч. Некоторые погорели на 50 000 долларов и больше, а я все-таки на меньшую сумму…"

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Книги похожие на "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Кожевникова - Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Отзывы читателей о книге "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие", комментарии и мнения людей о произведении.