Надежда Кожевникова - Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

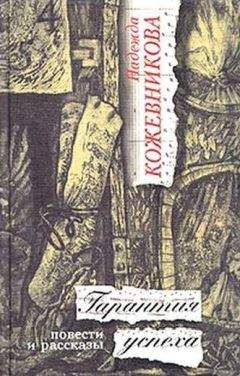

Описание книги "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Описание и краткое содержание "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие" читать бесплатно онлайн.

«Правда-неправда, как в кольцах питона, сплелись в том времени, в тех людях, что мне довелось повстречать, узнать. Кольца разрубили в куски, питон издох, его жрут стервятники. Но выяснилось, что со стервятниками сосуществовать еще более тошно…» Мемуарные записки Надежды Кожевниковой, дочери известного советского прозаика Вадима Кожевникова, густо населяет множество людей, которых сегодня назвали бы элитой: Олег Ефремов, Евгений Мравинский, Андрей Миронов, Александр Чаковский, Генрих Нейгауз… Впрочем, живут и действуют в книге и десятки «простых» людей, повстречавшихся автору в Лаврушинском переулке, в Швейцарии или Америке.

Острый у Надежды Кожевниковой не только взгляд, но и язык. Когда-то на ее повесть «Елена Прекрасная» прототип главного героя жаловался в ЦК. Желающие куда-нибудь пожаловаться найдутся, вероятно, и после этой книги…

Сын, Мур, единственный, кто без всяких на то притязаний, победил не терпящую никаких извне посягательств натуру Марины Ивановны. К его появлению она примеривалась, готовилась задолго до рождения. Пара Волошиных, сына Макса и матери, Елены Оттобальдовны, притянула ее еще в юности. Потом, уже в эмиграции, в очерке о Волошине "Живое о живом", высекла, как на скрижалях, заповедь: "…Каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого ращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной – без всех, стало быть – против всех".

А ведь у нее самой на тот период (1934 год) муж, отец ее детей, наличествовал. Но она, как самка-хищница, львица, никого к сыну не подпускала. Гордыня! Будь Мур послабее, участь ему предстояла бы маменькиного сынка. Но он вырос сам по себе, и, надо сказать, умнее, проницательнее и папы, и мамы.

Лейтмотив его дневников: притяжение-отталкивание, дружба-вражда с Дмитрием, Митей Сеземаном. По судьбе близнецом, почти сверстником, чуть старше, тоже из Франции привезенным родителями-недоумками, тоже арестованными, с Сергеем и Ариадной Эфросами в одной связке, подвергнутых садизму следователей на допросах, посаженных в камеры вместе с уголовниками.

Мур на первых порах осуждает Митю за демонстративное неприятие советской действительности. В мороз ходит без шапки, говорит, не приглушая голоса, по-французски, то есть нагличает, по мнению Мура, вовсю. И не скрывает, что вернуться во Францию – цель его жизни. Мудрый Мур ставит диагноз: Митю посадят. И не ошибся: да, посадили, сослали. Но уцелел, и грезы его сбылись – прорвался, только щель приоткрылась в клетке, во Францию, в Париж, о котором десятилетиями бредил. Жив-живехонек и в наши дни. Ходит, верно в зиму без шапки, изъясняясь на французском без всякой опаски, а вот Мура нет. Обстоятельства его гибели, семнадцатилетнего новобранца, брошенного в жерло войны, на передовую, не известны. Как, впрочем, и множества его ровесников.

Мур записывал: "Митька совершенно явно слишком привязан к Франции. Я все время стараюсь ему вдолбить, что его слова "лучшие годы были в Париже" – чушь, что вся жизнь впереди, что нужно быть реалистом и понимать убожество той Франции, которую он любил". Но спустя некоторое время и для него это «убожество» превратится в мечту. Париж будет преследовать, как наваждение. Мысленно он там бродит, заходит в кафе, разглядывает прохожих, болтает с барменами – что же, это его среда, в той атмосфере он определился, сложился. А на самом деле сидит в столовке интерната, куда после самоубийства матери удалось устроиться. Что-то жует и думает: как бы все-таки увернуться и выжить, несмотря ни что. С такой жизнестойкостью, феноменальной, он бы и из дебрей Амазонки выпутался, но не из плена СССР. Тут он был обречен. И все-таки из последних сил, до конца сопротивлялся.

Одно утешение: Мур унаследовал от матери потребность выразить себя в слове. А, значит, осуществился, присутствует здесь, рядом с нами. Чудо-мальчик, которым не восхищаться нельзя.

Я, признаться, оторопела, ознакомившись с послесловием к двутомнику Георгия Эфрона, подписанному ученой дамой, архивистом Татьяной Горяевой: "Перед нами самый обыкновенный молодой человек, находящийся в эпоху репрессий и войн "на краю жизни". Обыкновенный?! Да если бы такие, как Мур, в России составляли большинство, страна была бы другая.

Еще удивительнее замечание В. Лосской, специализирующейся на биографии Цветаевой, составителя и переводчика двухтомника Георгия Эфрона, в содружестве с Е. Коркиной: "Читателей дневников, возможно, удивит полное отсутствие в записях Г. Эфрона веселости, юмора, смеха. Он не описывает ни одного комического положения, сценки, ни одной шутки, анекдота, остроумной реплики". От кого ж это ожидались веселость, описание "комических положений, сценок" – от юноши, отца которого забили в застенках НКВД, сестре следователь, гнусь, в лицо пускал струю мочи, чью мать довели до самоубийства? Это ему что ли вменялось острить, хохотать-гоготать? Или фамилия Лосская псевдоним, напрокат взятый, как и Горяева? Не может быть, чтобы она, вот такая, соотносилась с известной в литературном мире семьей? Увы, да. И во Франции пребывает. Чересчур часто в Россию наведывается? Ведь текст Г. Эфрона насквозь пронизан иронией французского именно закваса. Насмешничает он прежде всего над собой, с интонациями, не от матери перенятыми. Марина Ивановна к себе самой относилась по-российски всерьез. И при польско-немецких вливаниях менталитет у нее был исконно русский. А у сына нездешний, то есть нетамошний. Вот туземцы его и слопали, как в Полинезии залетного путешественника, капитана Кука.

Кто знает, настигли его вражеские пули или блюстителей советской «морали»? Александр Михайлович Яковлев в книге «Сумерки» написал: "Молодых ребят на передовой расстреливали ни за что, просто потому, что кто-то на них донес".

Поставим тут точку. Судьба, выпавшая Георгию Эфрону после прочтения дневников, кристально ясна. И никому не позволено его трагедию дымовой, нарочитой завесой умалять, извращать. Итог, урок: развернуть русло реки-жизни вспять нельзя. Уехали – не возвращайтесь.

РОЯЛЬ ИЗ ДОМА ПАСТЕРНАКА

Мне было семнадцать лет, когда к нам на дачу прибыл рояль с дачи Пастернаков. Поскольку мы с сестрой обе учились в Центральной музыкальной школе при консерватории, одного инструмента оказалось недостаточно: именно когда приближались часы занятий Кати, я испытывала прилив бешеного трудолюбия, не желала уступать ей клавиатуру, и мы ругались, даже порой дрались. Вот родители и решили во избежание конфликтов приобрести еще один «станок», и у нас появился старенький кабинетный "Ратке".

Его приобрели за какую-то смехотворную сумму, включающую и перевозку – благо недалеко, в том же Переделкине, с улицы Павленко на улицу Лермонтова. Как рояль перевозили, не помню в точности, но чуть ли не на телеге, и можно представить, как он, «Ратке», плыл мимо дачных заборов, сопровождаемый лаем окрестных собак.

Одновременно с покупкой мама получила согласие Станислава Генриховича Нейгауза, живущего там же, на Павленко, 3, послушать мою экзаменационную программу, и это единственное, что омрачило посещение дома Пастернаков. Хотя Стасик – его все так называли, и студенты, и даже люди малознакомые – проявил максимальную деликатность в оценке моих музыкальных перспектив.

Но я сама тогда уже о многом догадывалась, и игру свою в присутствии Стасика воспринимала как повинность, необходимую, чтобы иметь возможность прийти туда, где жил и умер Борис Леонидович.

Особенно дороги мне были стихи Пастернака о музыке: играя концерт Шопена, я бормотала знаменитое "Удар, другой, пассаж, и – сразу/ В шаров молочный ореол/ Шопена траурная фраза/ Всплывает, как больной орел". А уж когда Брамс, то конечно – "Никого не будет в доме,/ Кроме сумерек. Один/ Зимний день в сквозном проеме/ Незадернутых гардин". И, казалось, все забыв, это я буду до смерти помнить. Мне чудилось тайное сокровенное совпадение в судьбе Пастернака с моими тогдашними переживаниями: у меня, как у него, (прошу прощения за юношескую самонадеянность) любовь к музыке превосходила любовь музыки ко мне, и я больше понимала, больше чувствовала, чем могла выразить в звуках. Он, как и я, (снова прошу прощения) добровольно решился отказаться от профессии музыканта, в тот как раз момент, когда вне музыки не мыслилось жить.

Вот в этом состоянии предчувствуемой драмы, застилавшей тогда для меня все другие события, я увидела Зинаиду Николаевну Пастернак, в ее неизменном, классическом темном платье, с белым воротничком. И первая фраза, что я из себя вытолкнула: "А у меня «Избранное» Бориса Леонидовича сперли. С дарственной надписью!"

Это было мое горе, вызвавшее в семье снисходительно-насмешливое сочувствие: "А не води в дом черт-те кого". Книга была надписана отцу, у него в «Знамени» был напечатан цикл стихов из "Доктора Живаго".

А вот Зинаида Николаевна поняла. В тот день, по слухам суровая, малодоступная, она меня обворожила. Мы с ней листали альбом с фотографиями Бориса Леонидовича, и только боковым зрением я отмечала маму, что-то трепетно выспрашивающую у Стасика, у Лени, младшего сына Пастернаков, Наташи, его жены, никак не предполагая, что именно она, Наташа, станет Хранительницей, спасительницей этого Дома, что именно благодаря ее подвижничеству Зинаида Николаевна воскреснет спустя двадцать семь лет после смерти.

…Эту книгу, вышедшую тиражом в двенадцать тысяч экземпляров, на отличной бумаге, безупречно оформленную, по сегодняшней цене бутылки шампанского, сразу ставшую раритетом, купить можно только в Доме поэта в Переделкине. Я за тем туда и пришла спустя те же двадцать семь лет. От калитки до дома почему-то бежала. Увидела готовые распуститься тюльпаны, подумав, что сажала их, верно, Зинаида Николаевна. Но Наташа, Наталья Анисимовна, меня поправила: Зинаиду Николаевну занимало то, что полезно для семьи, для дома; вот огурцы, петрушка – это было по ее части.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Книги похожие на "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Кожевникова - Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие"

Отзывы читателей о книге "Незавещанное наследство. Пастернак, Мравинский, Ефремов и другие", комментарии и мнения людей о произведении.