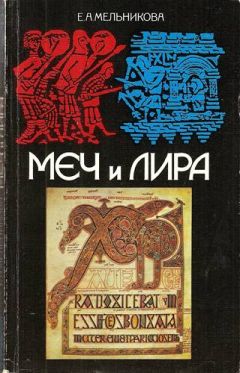

Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Описание и краткое содержание "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории Англии VIII-X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.

сильно гиперболизированы, проникнуты пафосом героики. Сохраняются наиболее важные особенности и пространственно-временных характеристик эпического мира. Пространство представляется, как и в «Беовульфе», «точечным», дискретным, центр мира — дворец, в котором пируют герои, там же происходит и часть сражений: нападение на данов во время пира в сказании об Ингельде, битва данов и фризов во дворце Финна («Битва в Финнсбурге»). Замкнуто и дискретно «сюжетное» время этих поэм. Последовательные изображения отдельных эпизодов свидетельствуют об однопланово-сти повествования, строгой приуроченности временных промежутков к определенному участку эпического пространства. Так, сохранившийся фрагмент «Битвы в Финнсбурге» содержит рассказ об одном из эпизодов сражения в замке Финна — нападении фризов на зал, в котором расположились датские воины Хнэфа.

Как ни сложно говорить о поэтике произведений, которые не сохранились в полном виде, все же, как кажется, можно сделать несколько наблюдений об особенностях их эпического мира в сравнении с традиционным общегерманским. Во-первых, содержание конфликта лишено в них элементов фантастики: друг другу противопоставлены не герои и чудовища, как в «Беовульфе», а два племени или две группы одного племени. Это обстоятельство влечет ряд других изменений. Нет столь четкого, как в «Беовульфе», разграничения двух полюсов эпического мира. Повествуя о происходящем, рассказчик, как кажется, занимает позицию стороннего наблюдателя, не внося элемента оценки противников и не принимая сторону одного из них. Соответственно утрачивается столь существенное в «Беовульфе» постоянное противопоставление мира людей и мира чудовищ. В героических поэмах есть только мир людей, героев, который функционирует в соответствии с общей моделью.

Во-вторых, пространство эпического мира, как о нем можно судить, представляется значительно менее условным, чем в традиционном героическом эпосе. Уже сам конфликт, требующий участия в нем реально существующих или существовавших в недавнем прошлом племен, обусловливает снижение условности при изображении пространства, необходимость его топографического приурочения к какой-то определенной местности.

В-третьих, представляется, что время этих поэм не выходит за пределы «сюжетного» времени. Сам сюжет ни по времени, ни по другим признакам не приурочива-

ется к «героической эпохе», а отнесен к более позднему и своему для каждой из поэм времени, которое начинается и заканчивается вместе с сюжетом.

Постепенное развитие героического эпоса на собственно английской почве ведет не только к некоторой модификации традиционных форм эпоса. Сосуществование и одновременное функционирование типологически разностадиальных жанров приводит к трансформации в них представлений о героическом мире и героическом обществе.

Во мраке одиночества: героические элегии

Эпический герой... Он выступает в блеске славы, в сверкании доспехов, бесстрашно сражается с несметными полчищами врагов или побеждает в поединке ужасающего, сверхъестественного противника —дракона, великана. Но может ли он остаться героем, если его лишить атрибутов величия, если его удел — печаль и горестные размышления, если он пассивен и погружен в страдания? Казалось бы, такому персонажу нет места в героическом эпосе, и тем не менее именно таков герой англосаксонских элегий.

Тяготы морского плавания, чувство оторванности от всего близкого и родного, тоску по привычному образу жизни описывает Мореплаватель в пространном монологе (поэма «Морестранник»). В изгнании остро переживает свое одиночество, вспоминая былое, Странник («Скиталец»). Погибло некогда могущественное племя, и последний оставшийся в живых воин скрывает в земле сокровища предков, оплакивая их горькую судьбу и готовясь к жизни, полной невзгод («Беовульф», 2231—2270). Вынужден покинуть своего господина, отдавшего предпочтение другому певцу, Деор («Деор»)'.

Даже краткий пересказ содержания некоторых элегий показывает, что все они посвящены одной и той же теме, которую условно можно назвать «изгнанием», т. е. исключением героя из мира, к которому он принадлежит. В результате каких-то трагических событий (войны, болезней, изгнания), которые упоминаются лишь вскользь, герой отторгнут от привычного ему мира: утратил благосклонность своего господина Деор; защищая свою землю, погибли все соплеменники воина из «Беовульфа»; в битве пали родичи, друзья и вождь Скитальца; в изгнании Морестранник, Вульф («Вульф и Эадвакер»), воин из «Послания мужа»; какая-то болезнь опустошила город, описываемый в «Руинах» (если только выражение cwomon woldagas («настали дни мора») можно понимать буквально).

В центре внимания рассказчика — изображение того состояния, в котором находится герой, а отнюдь не событий, которые привели его к нынешнему бедственному положению. Стереотипность ситуации обусловливает устойчивый набор чувств и переживаний героя элегий: тоску, угнетенность духа, отчаяние. И сюжет элегий, и их эмоциональная атмосфера жестко определены и могут варьироваться лишь в ограниченных пределах.

Ситуация, в которой оказывается герой элегий, исполнена трагизма: разорваны узы социальных связей, герой-дружинник лишен покровительства вождя и дружбы товарищей, он утратил пристанище и кров. Оторванность героя от мира, к которому он принадлежал, ставит его в исключительное, более того, опасное для него положение. Средневековый человек был связан с коллективом, к которому он принадлежал, тысячами нитей. Он не мыслил себя вне своего локального мирка, который как в капле воды отражал и замещал в его сознании весь универсум. Вне своего коллектива, своей среды он переставал существовать как личность. Не случайно еще в XI в. в Исландии самым страшным наказанием, которому подвергались лишь за совершение наиболее тяжких преступлений (убийство родича, например), было изгнание, объявление человека вне закона. Утрата своего места в системе социальной иерархии создавала для человека почти непреодолимые трудности: лишенный покровительства, человек не мог рассчитывать на защиту и помощь, его имущество, земля и сама его жизнь переставали быть огражденными от посягательств более сильного. Не случайно так заботит Беовульфа судьба его дружины, если он погибнет в поединке с матерью Гренделя:

...Славный! припомни,

наследник Хальфдана, теперь, даритель,

когда я в битву иду, о всемудрый,

что мне обещано: коль скоро, конунг,

я жизнь утрачу,

тебя спасая,

ты не откажешься от слова чести,

от долга отчего, и будешь защитой

моим сподвижникам, дружине верной,

коль скоро я сгибну...

(Беовульф, 1474—148 J)

Не случайно и требование англосаксонских судебников, чтобы каждый человек имел сюзерена и покровителя (ср. главу I).

Утрата связей со своей средой уничтожает человека, лишает его всего: определенного положения в социальной иерархии, имущества, земли. Более того, он

теряет даже свое имя. Примечательно, что ни один герой элегий, кроме Деора, не имеет имени. Обычно рассказ ведется от 1-го лица, в авторском же повествовании герой назван «мужем», «воином» или просто обозначается местоимением 3-го лица—«он». Даже в том единственном случае, когда из поэмы мы узнаем имя героя, оно приводится во фразе: «было мне имя Деор» (me waes Deor пота). Прошедшее время — «было» — странно звучит для современного человека: ведь, что бы ни случилось, человек сохраняет свое имя. Иного мнения, очевидно, придерживается певец: Де-ором звали человека, имевшего господина и друзей, службу и земли. Теперь же, лишенный всех связей со своей средой, он утратил и свое имя. В этой поэтической условности концентрируется и достигает вершин патетики идея утраты героем присущего ему мира.

Герой элегий не только безымянен — он вообще лишен всяких индивидуальных примет. Ни единого слова не говорится о его этнической или родовой принадлежности: вспомним, как подробно и с любовью изображается в эпической поэзии прославленный род, к которому принадлежит даже и второстепенный персонаж: Виглаф, Эскхере, Унферт в «Беовульфе», например. Нет ни единой обмолвки о том месте, где жил раньше герой элегии, лишь иногда и вскользь упомянуто, какое положение он занимал в дружинной иерархии. Герой — и это одна из характернейших черт жанра героических элегий—лишен всех связей с реальностью, он вырван из мира социальных отношений, из мира людей.

Отсутствие фабулы и безликость героя взаимообусловлены: любое действие (а их последовательность и составляет фабулу произведения) требовало бы установления некоторых связей между героем и обществом, включало бы его в некую социальную среду, т. е. снимало бы трагизм ситуации.

Таково настоящее героя, то положение, в котором застает его слушатель или читатель элегий. Жизнь героя остановилась, замерла в наивысшей точке его страданий. Но в былое время — и в воспоминаниях героя рождаются яркие картины прошлого — все было иначе. Его жизнь проходила на поле брани и в пиршественном зале; вместе со своими товарищами-дружинниками он получал дары из рук щедрого короля (Скиталец, Вульф), он внимал звукам арфы и пению скопа (воин в «Беовульфе»). Герой имел родичей, верных друзей и покровителя, под защитой которого находился. Многими нитями он был связан с окружа-

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Книги похожие на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Отзывы читателей о книге "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе", комментарии и мнения людей о произведении.