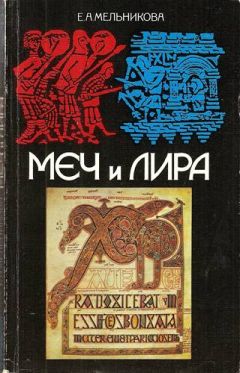

Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Описание и краткое содержание "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена истории Англии VIII-X веках. Одним из исторических источников этой эпохи является англосаксонский эпос. Малоизвестные до сих пор советскому читателю разно-жанровые эпические памятники англосаксов в поэтическом, идеализированном образе героического мира воссоздают жизнь дружинной среды периода зарождения и становления феодальных отношений в Англии.

Так искусный лукавец

завлекает многих в бездну, злобесный,

в обитель огненную, всех, кто усердно

силе диавольской служил грехами

и охотно при жизни

внимал в этом мире

злонамеренным его советам, а после за падшими

пасть смыкается, челюсти чудовищные,

крепчайшие створы врат адских...

(Кит, 71—78)

Широкое использование образно-символической христианской сюжетики, как и осмысление ее в духе традиционных легенд (например, в стихотворении «Кит» легенды об острове, который на деле является спиной огромного кита), в «Бестиарий» и других поэмах («Феникс» и др.) было вполне естественно. Существуют три основных источника «массовой» литературы англосаксонского периода: классическая, библейская и национальная традиции21. Отголоски античной литературы, если таковые имеются22, доходили до Англии лишь как часть христианской традиции, переосмысленные и переработанные западноевропейскими писателями. Напротив, влияние христианских этических и эстетических представлений было чрезвычайно сильно. Библия и

вместе с ней церковная повествовательная литература стали неиссякаемым источником тем и сюжетов. Вновь и вновь разрабатывались темы сотворения мира, отдельные эпизоды жизни Иисуса Христа, рассказы о жизни апостолов, христианских святых, причем они облекались в формы привычные, а потому доступные недавно обращенным членам христианских общин. В проповедях и повествовательных произведениях обнаруживается стремление познакомить аудиторию с основными сюжетами Ветхого и Нового заветов. Совершенно очевиден уклон к занимательности повествования, часто в ущерб рассуждениям богословского характера. В произведениях, ориентированных на широкого читателя, значительно меньше места уделяется христианской догматике. Произведения приспосабливаются к восприятию неискушенного и малосведущего читателя, а чаще, вероятно, слушателя.

Вес эти тенденции обнаруживает один из наиболее популярных жанров «массовой» средневековой литературы— жития святых23. Основы англосаксонской агиографии были заложены Бэдой в кратких, входящих в «Церковную историю» житиях и в одном из первых пространных житий местного англосаксонского святого— Кутберта. Каноническая форма жития, выработанная в Западной Европе, была усвоена Бэдой, а чере i него и другими англосаксонскими авторами. Однако и у Бэды, и особенно в последующих произведениях жанр претерпевает изменения под влиянием стремления приспособить текст к восприятию широкой аудитории. Большую роль в этом процессе играло раннее (по сравнению с другими странами Западной Европы) развитие церковной литературы на древнеанглийском языке. Собственно, латинский язык никогда и не был в Англии единственным официальным языком, как во Франкском государстве, Германии и других странах: даже первые судебники (например, «Законы Этельбер-та» — Кент, между 597 и 616 гг.) были записаны на древнеанглийском языке.

Уже в VIII в. были сделаны первые поэтические переложения библейских сказаний на древнеанглийском языке. Однако эти тексты надо было не просто перевести на понятный всем язык: их содержание должно было стать доступным населению своим мировосприятием, оценками, повествовательными формами, т. е. переводу подлежала не только словесная оболочка произведения, его «буква», но и — в первую очередь т— его «дух», содержание. Но мог ли такой «перевод» осуществляться на путях создания совершенно новой,

оригинальной поэзии, радикально отличной от той, что уже существовала в обществе, что пользовалась лю-оовью как кэрлов, так и знати, что звучала на пирах и собраниях в королевских бургах, деревнях и даже монастырях? Разумеется, нет — она была бы столь же непонятна и далека большинству слушателей, как и латинская литература. Закономерно поэтому неосознанное, но неизбежное обрапдение к поэтике традиционного и наиболее распространенного вида словесности англосаксов—героического эпоса, взаимодействие которого с христианской литературой привело к самобытным результатам, не имеющим аналогий в других европейских литературах,— бурному развитию эпической поэзии в VIII—X вв.

Относительная терпимость англосаксонской церкви к народной культуре в эпоху распространения христианства привела к тому, что монастыри стали не только проводниками новой религии в обществе, но и центрами, где сосредоточилась запись памятников народной словесности, правда, с соответствующим ее отбором и обработкой. Именно этим объясняется довольно большое число дошедших до нашего времени памятников народной поэзии. Ведь из центральногерманской поэтической традиции сохранились лишь небольшие отрывки: фрагмент «Песни о Хкльдебранте» и два заклинания. О древнейшей поэзии франков мы не знаем практически ничего. Исчезла, оставив лишь незначительные следы в эпосе других народов, эпическая традиция готов. И только Скандинавия донесла до нас богатейшее поэтическое наследие «героической эпохи»: мифологические и героические песни «Эдды». Конечно, нам известна лишь незначительная часть произведений, исполнявшихся англосаксами24, большинство эпических поэм утрачено безвозвратно. Однако четыре сохранившиеся рукописи древнеанглийских поэтических текстов (все они написаны около 1000 г.)25 и несколько фрагментов обнаруживают редкое богатство и разнообразие тем, сюжетов, поэтических форм. Не случайно поэтому VIII—X века считаются эпохой расцвета англосаксонского эпоса.

В его основе лежал круг идей и представлений, составляющих то, что можно условно назвать художественным сознанием той части населения, в чьей среде возникали и передавались из поколения в поколение, пересоздаваясь в каждом новом исполнении, эпические

произведения. Эстетические потребности сочетались в нем с этическими и юридическими взглядами. В эпосе отражались представления о всемирной (сколь бы ни был ограничен «весь мир») истории и месте в ней истории своего народа; в нем воплощались и передавались последующим поколениям сведения о прошлом; через эпические предания осуществлялись и введение каждого нового поколения в историю, и непрерывная связь времен от прошлого к будущему. Эпос заключал в себе космологическую модель и идеальную модель общества, воссоздавая макро- и микрокосм в поэтических формах. По своей природе эпическое творчество было синкретично и полифункционально и являлось основной формой выражения знаний, чувств, устремлений и идеалов своих создателей26.

Именно поэтому роль исполнителя и создателя эпических сказаний — скопа — в англосаксонском обществе была чрезвычайно велика27. Скоп — приближенный короля, сидящий у его ног на пиршестве, получающий щедрые дары и встречаемый почетом, когда он странствует по свету. Скоп— хранитель мудрости, передаваемой им людям, кладезь знаний. Поэтому в англосаксонских поэмах одно из первых достоинств мудрого человека — знание им многих песен: этим достоинством обладают и Моисей («Исход»), и Хродгар («Беовульф»), и Соломон, и многие другие. «Как драгоценные камни пристали королеве, оружие — воинам, так и хороший скоп — людям»28,— гласило одно из древнеанглийских гномических стихотворений. Без скопа невозможно было обойтись на пиру и в походе, он находился рядом с королем и в дни войны, и в часы мира, чтобы прославлять его подвиги. Только в песнях могла сохраниться и быть передана, потомкам слава героя, память о его доблести и щедрости:

... и приближенный,

любимец конунга, славословий знаток

многопамятливый, сохранитель преданий

старопрежних лет, он, по-своему

сопрягая слова,

начал речь—

восхваленье Беоаульфа; сочетая созвучья

в искусный лад, он вплетал в песнопение

повесть новую, неизвестную людям

поведывал быль...

(Беовульф, 867—874)

Скоп, как правило, дружинник, принимавший участие и в военных действиях. Но сохранилось немало упоминаний о том, что и знатные люди, и короли нередко выступали в качестве певцов: так рассказывают о св. Дунстане и Альдхельме, об Альфреде Великом

и многих других. Исполнение песен не считалось чем-то постыдным, недостойным знатного или просто благочестивого человека. Напротив, умение в звучных стихах поведать о прошлом — свидетельство мудрости, знаний, богоизбранности. Не случайно так часты изображения скопа на миниатюрах древнеанглийских рукописей, и даже библейские персонажи, например Давид, представлены с арфой в руках (39).

Как рассказывается в поэме «Видсид» — «Многостранствовавший», скоп часто переходил от одного правителя к другому, разнося славу и хулу по всему свету:

Так скитаются,

как судьба начертала, песносказители

по землям дальним, о невзгодах слагая слово,

о благих щедроподателях: и на севере, и на юге,

всюду найдется

в песнях искушенный,

не скупящийся на подношенья

державец, перед дружиной жаждущий упрочить

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Книги похожие на "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е Мельникова - Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе"

Отзывы читателей о книге "Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе", комментарии и мнения людей о произведении.