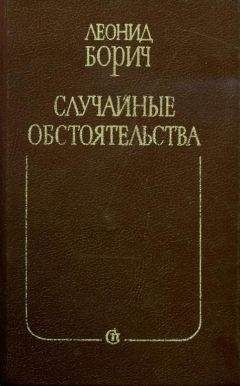

Леонид Борич - Случайные обстоятельства

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Случайные обстоятельства"

Описание и краткое содержание "Случайные обстоятельства" читать бесплатно онлайн.

Герои нового романа Леонида Борича «Случайные обстоятельства» — наши современники. Опытный врач, руководитель кафедры Каретников переживает ряд драматических событий, нарушающих ровное течение его благополучной жизни. Писатель раскрывает опасность нравственной глухоты, духовного мещанства.

В книгу входит также роман «Третье измерение» — об экипаже атомной подводной лодки.

Когда Андрей Михайлович рассказал дома об этом случае, только мама и поняла его. А отец, весело рассмеявшись, одобрительно повторял: «Молодец! Какой, однако, молодец!»

Что ж, может, такая независимость Александра Ивановича и выглядит привлекательно, но это — в литературе да на школьных уроках, а в жизни, обыкновенно, в нашей повседневности... Хотя говорить об этом с отцом было всегда бесполезно: он обнаруживал какое-то наивное, прямо-таки детское непонимание того, что литература все-таки еще не сама жизнь, а всего-навсего одна из человеческих условностей, пусть и необходимых, и правильных, и возвышающих нас, но чтобы свою ежедневную жизнь к ней приноравливать...

Возможно, шеф и не очень зависел от начальства, зато мыши и кролики — зависели. В результате: вивария на кафедре не стало — с них-то прежде всего и начали, когда централизацию затеяли, — должность лаборантки немедленно сократили, и теперь ему, Каретникову, приходится тратить уйму времени и сил, чтобы восстановить то, что было утрачено благодаря одной хлесткой и всем тогда симпатичной фразе Александра Ивановича.

До сих пор на кафедре вспоминают, особенно Иван Фомич, что шеф всех пациентов по имени-отчеству знал. Но из-за того, что он буквально вязнул в больных, — сколько из-за этого он не успел, они отдают себе отчет? Даже не он лично... Хотя что ж: «лично» — это значит, что не открыты им какие-то методы лечения, не получены новые средства лечения, не выбиты те самые дополнительные штаты. Между прочим, не для себя ведь — для больных. В конечном счете — для больных, ради больных! И сделать все это только он один мог — с его умом, талантом, колоссальным авторитетом, со всеми его званиями и наградами. Не успел!.. А эта действительно необыкновенная широта его?! Он кто? Фармаколог? Нет. Но такие детальные исследования и разборы по клинической фармакологии, что диву даешься. Может, он морфолог, патологоанатом? Никогда им не был. Но так глубоко и серьезно залезал в анатомию лимфатической системы, на таком уровне, что хоть оттаскивай — чужой же хлеб! Своих кровных нереализованных идей, сулящих почти немедленный выход, — десятки, только бы поспеть урожай снимать, а он, вспылив как-то из-за грубости одного из ординаторов к больному, садится за статью... о врачебной этике! Причем надо же было знать шефа: он ничего не умел вполсилы, по-дилетантски. Для этой статейки о врачебной этике он же наверняка перелопатил воз литературы!

Это как когда-то в прессе стали вдруг обсуждать вопрос о необходимости спешного внедрения в больничную практику разных кибернетических устройств. Очень серьезно и долго рядили, советовались, предлагали, спорили, а кто-то неожиданно вмешайся и спроси простодушно: как, разве уже решен вопрос с обыкновенными медицинскими термометрами, чтоб их на отделениях хватало?.. Ну, которые больным под мышки ставят — один-два термометра на всю огромную палату... Тут сразу и дискуссии конец пришел, под корень ее подрубили незамысловатым вопросом.

Так и с шефом. К нему очередь страждущих, со всего Союза едут — не до жиру, как говорится, — а он, видите ли, занялся нравственным усовершенствованием врачей, правилами обхождения с больным. Да за это время — даже за это время! — он мог бы...

Вообще, русский ученый всегда почему-то обожал отвлекаться от прямого своего дела. Впрочем, и писатели — тоже. Те, помнится, школы начинали строить, с какими-то чертежами возились, сметами — больше ведь некому было! — или, забыв, для чего они, собственно, рождены, ехали в холерные бараки жить, голодающим помогали, и опять же — не только средствами, не одним авторитетом своим, а самолично. Все своими руками норовили делать. Конечно, никто не отрицает: гражданский долг, совесть — все как положено... А кто подсчитал потери?

Банальная же, в сущности, истина: надо научиться целесообразной трате самого себя. Если ты экономист — занимайся экономикой и никуда больше не лезь, если строитель — строй как следует, если специалист по холере — на здоровье, езжай себе на холеру... Почему так трудно это понять?

А что и в самом деле это не понимается — Андрей Михайлович лишний раз убеждался из разговоров с отцом о тех же, кстати, писателях-классиках. «Ты задумывался, — спросил однажды Андрей Михайлович, — сколько они не успели написать, занимаясь несвойственными их профессии делами? И сколько из-за этого уже никогда не будет прочтено нами?!» — «Позволь, но ты говоришь в таком случае вообще о других людях, — горячился отец. — Когда б они могли не делать того, что делали, — помогать, облегчать чью-то участь, рисковать собой, — это же были бы тогда не они. То есть они не смогли бы и того написать, что ими создано. Как ты этого не понимаешь?! — огорчался отец. — И потом... извини... но что толку, если б они еще что-нибудь написали и мы бы прочли, раз мы и того не восприняли, что они успели сказать?..»

Андрей Михайлович понимал сейчас это «мы» как прежде всего к нему относящееся, тут же вскипал, чувствовал себя незаслуженно оскорбленным, потому что дай-то бог, чтоб многие так любили и понимали литературу, как он, и впредь зарекался вести с отцом все эти отвлеченные разговоры, которые при напряженной жизни Андрея Михайловича были, что ни говори, определенной щедростью с его стороны, а уж в последние годы и вовсе стали для него непозволительным расточительством. Теперь, если он тратил на что-нибудь время, у него возникало ощущение, что он не просто расходует свое, Каретникова, время как лица частного, а — время профессора, заведующего кафедрой, и тогда, значит, следовало еще подумать, имеет ли он право, в нынешнем своем качестве, на такое легкомыслие. Ведь те часы, даже минуты, которые он уделял сейчас одному какому-нибудь человеку, отрывались не только от своего личного бюджета времени, но он при этом автоматически лишал, выходит, других людей — уже не одного, а многих — возможности общаться с ним в это время.

Впрочем, поначалу Андрей Михайлович еще как-то противился такому ощущению и с иронической усмешкой думал иногда о том, как, однако, с новым его положением и воспринимать все стали его сразу же по-иному. Будто, став сегодня профессором, он, прямо от сегодня и считая, стал больше уметь и знать, чем вчера, и потому мнение его в глазах сотрудников (да что там — даже в глазах матери, жены, знакомых!) теперь уже много авторитетнее и мудрее, чем когда он несколькими днями раньше был доцентом. И ничего, например, нельзя было поделать, когда приятели, хотя он, разумеется, так и остался для них Андреем, уже не заваливались к нему домой, как бывало, без всякого предупреждения, чтобы увидеться и поболтать, а предварительно стали всегда созваниваться: как он, не занят? уместно сейчас к нему заглянуть?

Постепенно Андрей Михайлович уже и сам себя начал воспринимать несколько по-другому, обращаясь теперь с собой более внимательно, серьезнее, уважительнее, чем прежде. Да и как было относиться к себе иначе, если в эту новую для него жизнь он вошел сразу, легко и уверенно, словно бы она была ему кем-то уготована с самого его рождения, и тем приятнее было знать, что никто ее такой не приготовил для него, что всего этого он достиг сам.

Все теперь в этой жизни четко выстраивалось перед взором Андрея Михайловича, все в ней, несмотря на подверженность определенным случайностям, подчинялось тем не менее довольно жесткому, неколебимому порядку вещей, и мир вокруг, как с особой ясностью вдруг обнаружил Андрей Михайлович, был — при спокойном, трезвом обхождении с ним — не таким уж, в сущности, сложным.

Иной раз даже приятно дух захватывало, как ему не только в других людях все ясно — в своей семье, в сослуживцах, вплоть до престарелой нянечки, в своих знакомых, чуть ли не в каждом встречном, — и не только в себе самом все ясно, но как он вообще все понимает о жизни. Хоть рецепты выписывай: не требовать от нее слишком многого, не терзать себя недостижимостью чего-то, ценить в себе равновесие, соразмерять притязания с реальными возможностями — и своими собственными, и самой жизни, — во всяком случае, не брать в ней такой чересчур высокой, явно не по человеческим силам ноты, как, например, некие поиски счастья. «Ты рад? Ты доволен?..» И достаточно.

Нет, грешно ему было жаловаться на свою судьбу, тем более что рядом со всеми этими трезвыми рассуждениями о жизни вообще, рядом с удовлетворенностью своею собственной жизнью оставалось в нем до сих пор ощущение, что даже и на пятом десятке он пока не все выбрал из отпущенного ему, далеко не все, а что самое-то важное и лучшее у него еще впереди.

3

Утомление казалось уже каким-то хроническим. Оно не проходило ни к утру, несмотря на ежедневную зарядку и прохладный душ, ни даже к понедельнику, после двух выходных дней.

Трудность ее должности, постоянное напряжение, которое не оставляло ее и дома, были связаны для Надежды Викентьевны не с тем, что, как полагалось знать и помнить, она отвечала перед сотней тысяч людей за их здоровье. Этих людей и нельзя было себе представить конкретно, то был лишь некий общепризнанный, обязательный символ множества, пусть и вполне одушевленного, а подчинялась-то она людям немногим, совершенно конкретным, и вот перед ними она чувствовала свою ответственность уже по-настоящему. Но хотя все они, как и она, служили одному и тому же и озабоченность их была общей, люди эти были все разные, каждый со своими понятиями о должном и недолжном, допустимом и недопустимом, и надо было всякий раз угадывать их возможное неудовольствие, причину этого неудовольствия и последствия, с этим связанные. В этом-то и была настоящая трудность, оттого и жила Надежда Викентьевна в постоянном напряжении, и даже поделиться было не с кем, потому что у Андрюши никогда не было времени, невестка не настолько все же близкий тебе человек, а муж все равно не понял бы главного: что чем выше должность, тем чаще надо применяться к людям, которым ты подчиняешься, и к обстоятельствам, которые подчиняют тебя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Случайные обстоятельства"

Книги похожие на "Случайные обстоятельства" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Борич - Случайные обстоятельства"

Отзывы читателей о книге "Случайные обстоятельства", комментарии и мнения людей о произведении.