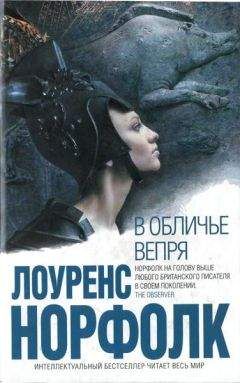

Лоуренс Норфолк - В обличье вепря

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В обличье вепря"

Описание и краткое содержание "В обличье вепря" читать бесплатно онлайн.

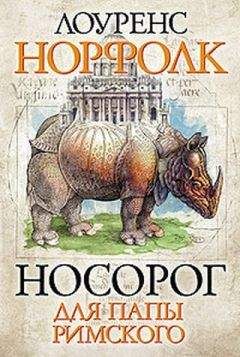

Впервые на русском — новый роман от автора постмодернистского шедевра «Словарь Ламприера». Теперь действие происходит не в век Просвещения, но начинается в сотканной из преданий Древней Греции и заканчивается в Париже, на съемочной площадке. Охотников на вепря — красавицу Аталанту и могучего Мелеагра, всемирно известного поэта и друзей его юности — объединяет неповторимая норфолковская многоплановость и символическая насыщенность каждого поступка. Вепрь же принимает множество обличий: то он грозный зверь из мифа о Калидонской охоте, то полковник СС — гроза партизан, то символ литературного соперничества, а то и сама История.

Герои идут дальше. Город похож на молчаливое факельное шествие, внезапно сорвавшееся в безумную гонку (Paus i.30.2; колоколовидный кратер, Harvard 1960.344) (Приведенная ссылка отправляет нас к описанию факельного бега в окрестностях Афин — от жертвенника Прометею в Академии и до города. Победителем считался тот, кто первым добежит до финиша с не погасшим по дороге факелом.), или на мозаичное зарево, где каждый всполох — это лампа со всем тем, что она может открыть стороннему глазу: мужчину, корпеющего над своими счетами (Aristoph, Nub 18), женщину, занятую туалетом (Aristoph, Lys 825—8; колоколовидный кратер, Harvard 9.1988; килик, Mississippi. 1977.3. 112) или работающую рукой у себя между бедрами (Aristoph, Eccl 1—18). Они двигаются, перестраиваются, перемигиваются между собой: горящим на троянском прибрежье шатрам (Eur, Rh 43) эхом откликнется свет, который льется из окошка Елены (Tryphiodorus, Escidium Il ii.487–521), а затем его сменит предательский сигнальный огонь Синона (Apollod, Ер 5.15). Грекам удастся обман, их корабли плывут под парусами по морю; ответный костер, разожженный Навплием, заведет их на скалы Каферейского мыса (Apollod, Ер 6.7, ii. 1.5; Eur, Hel 1126—31; Schol. ad Eur, Or 432; Quint Smyrn, Post xiv.611ff.; Schol. ad Lyc, Alex 384; Hyg, Fab cxvi; Sen, Ag 557—75; Diet Cret vi.l; Virg, Aen xi.260 et Serv ad ibid.; Lact Plac ad Statius, Achill i.93; Ov, Met xiv.472). На каждого Микерина, зажигавшего лампы, дабы обратить ночь в день (Hdt ii. 133.4–5) (Геродот в указанном месте рассказывает историю о египетском фараоне Микерине, который, узнав о том, что ему осталось прожить всего шесть лет, велел изготовить множество светильников, которые зажигались после захода солнца, чтобы превратить ночь в день и продлить фараону возможность получать удовольствие от жизни с шести лет до двенадцати.), найдется своя Антигона, потеющая под солнцем, на которое она не может найти в себе силы поднять глаза (Soph, Antig 879) (Речь идет о четвертом стасиме Софокловой «Антигоны», в котором главная героиня готовится к медленной смерти в подземном склепе, куда ее велел заточить Креонт — дабы не обагрять собственных рук убийством кровной родственницы и не осквернять убийством городской территории. Антигона не считает для себя возможным впредь видеть свет солнца, поскольку фактически «назначает» себя искупительной жертвой за родовое проклятие Лабдакидов.); и на каждую пару клоунов, поджигающих друг у друга на теле волосы (Aristoph, Thes 237) (В комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий» («Фесмафориазусэ») Еврипид отправляет переодетого Мнесилоха на разведку к женщинам и начинает операцию по «смене тендера» с того, что выжигает Мнесилоху волосы в промежности: самый употребительный, судя по всему, способ депиляции у греческих женщин.), будет дюжина светочей правосудия, которые явятся, чтобы уличить их (Aristoph, Vesp 219) (В комедии «Осы» в указанном месте речь идет о стариках-сутягах, с ночи собирающихся в суд и приходящих с лампадами, чтобы позвать с собой своего товарища по этому прибыльному в Афинах V в. до н. э. хобби.). Во тьме, раскинувшейся на востоке, дубы и оливы покрывают подножие горы Эты; ближе к вершине растут сосны. Костер Геракла — все еще девственный лес (Soph, Trach 1193–1205). Герои вытягиваются цепочкой вдоль мощенной камнем дороги у входа в город, а огни умножаются числом и собираются по обе стороны (Hom, Il viii.555—66) (Засим следует отсылка к обычному у Гомера развернутому сравнению, в котором тысяча горящих на троянском прибрежье ахейских костров уподобляются звездному небу в безветренную ночь, при виде которых «пастырь, дивуясь, душой веселится».). Они влекут за собой в кильватере караваны следствий — горящий храм Геры (Paus ii.17.7) (Имеется в виду древний храм Геры в Герейоне, теменосе богини, который находился невдалеке от Микен. Согласно приведенной у Павсания легенде, храм сгорел потому, что заснувшая жрица с весьма показательным именем Хрисеида не уследила за лампой, стоявшей под гирляндами. Хрисеида затем бежала в Тегею и отдалась под покровительство другой богини, тамошней Афины Алей.), сияющий лик Афины (Hom, Od xix.33—4) (В начале XIX песни «Одиссеи» Афина, помогающая ночной порой Одиссею и Телемаку выносить из оружейной комнаты шлемы, щиты и копья, озаряет комнату божественным светом, сама оставаясь невидимой. Правда, в оригинале речь идет не о «сияющем лике» Афины, а о ее золотом светильнике, χρύσεον λύχνον.), — которые растут на глазах, пока не затмевают все вокруг (Eur, Сус 663) (Приведенная ссылка на «Киклопа» Еврипида отсылает к восклицанию Полифема, которому Одиссей со спутниками только что проткнули горящей головней единственный глаз: «ώμοι, ϰαηνδραϰώμεθ’ όφθαλμοũ σέλαϛ» (букв.: «Увы мне, пламенем (светом) лишили мой глаз возможности видеть свет»). Существующий перевод И. Анненского («О горе! Глаз спалили… углем глаз») неточен.). Когда герои подходят к воротам, огни Калидона рассеиваются. Мелеагр потерял Аталанту из виду. Его собаки облаивают городских собак, но в ответ — тишина. Где же истинный знак?

«Светоч Афины» был переделан Каллисфеном и снабжен фитилем из огнеупорного «карпасийского льна» (Paus i.26.6–7) (Речь идет о золотом светильнике, состоявшем при древнем изображении Афины, которое находилось на афинском Акрополе. Масло в светильник наливали только один раз в год, при том что горел он непрерывно — фитиль же его был сделан из асбеста, который греки добывали на Кипре и называли «горным волокном». Мастера, сделавшего этот светильник, согласно Павсанию, звали вовсе не Каллисфеном, а Каллимахом; оба имени значимы в дальнейшей греческой традиции, и замена имени отца александрийской ученой поэзии именем историка, сопровождавшего Александра в его походах, вполне может быть смысловой.). Огонь, украденный Прометеем, скрывается среди бесчисленного своего потомства (Aesch, Prom 1—11). Калидон разменивает линии своих улиц на пунктирную топографию светящихся булавочных головок. Они подобны тем ложным огням, что грезятся порою мореходам (Hom, Il xix.375—6) (В гомеровском тексте, к которому дана отсылка, речь никоим образом не идет оложных огнях, которые мерещатся морякам. Напротив, очередное развернутое гомеровское сравнение уподобляет свет, разливающийся от щита Ахилла, костру, зажженному ночью на горной вершине, чтобы помочь сориентироваться захваченным бурей морякам. Другое дело, что у Гомера моряки эти не в силах выйти к спасительному берегу, поскольку их «против воли и волны и буря / Мча по кипящему понту, несут далеко от любезных».), или тем бессмысленным сигналам, которые посылали из Платей в Фивы и среди которых был затасован сигнал истинный (Thuc iii.22.7–8) (Речь идет об эпизоде Пелопоннесской войны, когда фиванские и пелопоннесские войска осаждали традиционно союзный афинянам беотийский городок Платеи. Однажды зимней ночью отчаявшиеся платейцы пошли на прорыв — и когда вылазка была обнаружена противником и фиванцы зажгли сигнальные огни, дабы дать знак подкреплениям о необходимости принять участие в сражении, оставшиеся в Платеях жители также зажгли на стенах города множество заранее припасенных факелов, чтобы сбить противника с толку — что им, в общем и целом, удалось.), или «огню неверному, который / двусмысленный дает ответ, / знак — разом — пораженья и победы» (Eur, Ph 1255—9) (В переводе Анненского: «…и жар сильней в их душах разгорался. / Гадатели ж, проливши кровь ягнят, / дым жертвенный прилежно наблюдали: / развеется или столбом пойдет, / и по тому, высоко ль пламя жертвы / и на кипящей влаге пузыри, — / грядущего исход вещали боя…»). Ворота открываются перед героями. Калидон исполнен тысячей светильников со снятыми крышечками; они собираются в дальних концах улиц, потом рассыпаются, как угли, выброшенные из очага. Герои поднимают руки и протирают глаза; они не узнают этих новых констелляций, чьи красные звезды не освещают ничего, кроме самих себя. Собаки сбиваются в кучу. Но окружившие их огоньки светятся гораздо ближе, чем звезды. В них краснота упавших углей, искр, вылетевших из жаровни, крохотных отблесков погребального костра на стенах храма, и каждая пара сцеплена с отдельным сгустком тьмы. Герои начинают отслеживать формы темных тел, пока калидонские огни все теснее замыкают круг. Подобные огни источникам не известны, однако же — вот они. За пределами досягаемости письменной традиции лежит земля, на которой их деяния не оставят ни отметины, ни следа, — где, видимо, и следует искать вепря. Они глядят в горящие глаза, которые глядят на них. Потом первый зверь делает первый прыжок.

110

Идмон, сын Абанта (или Аполлона), — аргосский герой, наделенный пророческим даром, участник похода аргонавтов. Погиб от несчастного случая во время высадки аргонавтов в Вифинии, возле устья реки Ахеронт и одноименного скалистого мыса, на котором, согласно преданию, находилась пещера, ведущая в Аид. Идмон знал, что ему суждено погибнуть, даже не добравшись до Колхиды, но в поход тем не менее отправился. Причиной его смерти стал кабан, который внезапно выбрался из тростниковой топи и напал на проходившего мимо героя. Согласно Аполлонию Родосскому, нашему основному источнику по данному сюжету, кабан ударил Идмона не в пах, а в бедро, «жилы ему перервав и кость раздробивши» (Argii.825). Смертельно ранив Идмона (который, кстати, был, согласно Аполлонию, еще жив, когда его принесли обратно в лагерь, так что, вероятнее всего, дрожь земли и стук копыт вепря не были последним звуком, который он услышал в жизни), кабан попытался уйти обратно в болото, но, увидев бегущих на подмогу людей, снова бросился на Пелея, но был убит Идом. Это была победа без трофея (как правило, главный трофей — это голова и шкура убитого животного): герои не стали «принимать в добычу» зловещего зверя и бросили тушу неразделанной на том месте, где вепрь упал и издох.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В обличье вепря"

Книги похожие на "В обличье вепря" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лоуренс Норфолк - В обличье вепря"

Отзывы читателей о книге "В обличье вепря", комментарии и мнения людей о произведении.