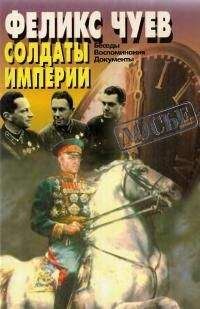

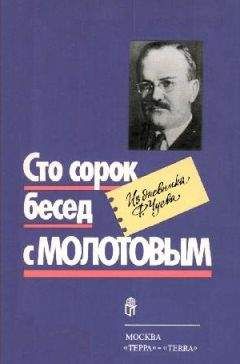

Феликс Чуев - Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы"

Описание и краткое содержание "Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы" читать бесплатно онлайн.

Книга написана на материалах личных бесед с деятелями ХХ века. Воспоминания о Сталине, Чкалове, Стечкине, Рокоссовском, Курчевском и других с многими из которых автор был знаком лично.

Стихи подлили масла в огонь другого моего, еще не опубликованного тогда стихотворения «Зачем срубили памятники Сталину…», мне приходило изрядное количество писем: одни читатели разделяли мои чувства, другие обещали расстрелять у Кремлевской стены, у могилы Сталина. Такие письма обычно не были подписаны, и одно из них завершалось так: «Не знаю, сколько вас, но знаю, на что вы способны. Копию посылаю в журнал «Новый мир» и тов. Суслову».

Однако интереснее другое. Идею, заключенную в стихотворении, горячо восприняли скульпторы, и среди них – талантливый ученик Н. Томского Борис Едунов, с которым я подружился. Он стал работать над проектом памятника вечной славы героям Великой Отечественной войны, который потом решили построить на Поклонной горе, и правительство объявило конкурс. Не думаю, что я родил эту идею, она витала в умах, но стихотворение дало определенный толчок, тем более что на конкурсе победил проект группы Н. Томского, где главным действующим лицом был Б. Едунов. Сам Томский уже серьезно болел и вскоре умер, но фамилия его стояла во главе списка, в котором волею интриг и закулисных деяний стали заменять исполнителей и убрали Едунова. Борис не смог пережить эту подлую несправедливость и скончался от инфаркта…

Время шло, большие деньги, выделенные для Поклонной горы, как принято у нас, разворовывались безнаказанно (по крайней мере, не знаю ни одного расстрелянного за это), и только к 50-летию Победы мемориал наконец-то построили и открыли. Конечно, он не такой, каким виделся мне в том давнем стихотворении. Люди, ныне правящие страной, как и их предшественники, далеки от исторической правды и действуют в угоду создаваемому ими же общественному мнению. Вероятно, в грядущей истории они будут, как тоже принято у нас, прокляты и забыты, но и позор витает над поколением народа, не помнящим свою славную историю или безразличным к ней.

И все же кое-что из того, о чем говорилось в стихотворении, сбылось. За время после его опубликования заслуженно получили Золотые Звезды Героев города Тула и Смоленск. Да и сам памятник построен, и экспозиция в нем, убежден, будет меняться, ибо не только Верховный Главнокомандующий представлен там, мягко говоря, не по заслугам.

Был в советской истории Полководец с большой буквы, которого можно было и нужно показать куда ярче и благороднее, чем это сделано на Поклонной горе.

Тем более, его почему-то старались не выделять из списка полководцев.

Я много слышал о нем от разных высоких военных, в том числе от Александра Евгеньевича Голованова, перед плащом которого с погонами Главного маршала авиации останавливаются пришедшие поклониться на Поклонную гору…

Я люблю субъективные мнения.

«Полководцем номер один я все-таки считаю Рокоссовского,- не раз говорил мне Голованов. – Он выше и Жукова, и Василевского. Правда, с Василевским его трудно сравнивать, тот штабист, и, когда его поставили вместо погибшего Черняховского на 3-й Белорусский фронт, он ведь себя не проявил. И на Дальнем Востоке он был просто удобным человеком для Ставки.

Рокоссовскому принадлежит Белорусская операция, которую считаю образцом, жемчужиной военного искусства. Она сильнее Сталинграда. А ведь с идеей Рокоссовского ни Жуков, ни Василевский не соглашались, один Сталин поддержал, в литературе сейчас все смешали. А я-то хорошо помню, как было…»

Когда в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга о Рокоссовском, я попросил Голованова написать о ней рецензию. Она была напечатана в журнале «Молодая гвардия». Приведу отрывок:

«Если бы меня спросили, рядом с какими полководцами прошлого я поставил бы Рокоссовского, я бы, не задумываясь, ответил: рядом с Суворовым и Кутузовым. Полководческое дарование Рокоссовского было поистине уникальным, и оно ожидает еще своего исследователя. Редкие качества характера К. К. Рокоссовского настолько запоминались каждому, кто хоть

раз видел его или говорил с ним, что нередко занимают в воспоминаниях современников больше места, чем анализ полководческого искусства Константина Константиновича. Да и сам Рокоссовский не любил, когда говорили или писали о его полководческом таланте. Он предпочитал, чтобы писали не о нем, а о его соратниках. Этим, очевидно, можно объяснить, скажем, то, что танковое сражение возле Прохоровки современному читателю известно больше, чем тот факт, что решающий вклад в дело разгрома немцев на Курской дуге внес К. К. Рокоссовский».

Это напечатали. А вот отрывок из второй части головановских мемуаров. Я хочу, чтоб те, кому дорога слава Отечества, знали мнение одного из его славных военачальников о другом полководце:

«Пожалуй, это наиболее колоритная фигура из всех командующих фронтами, с которыми мне довелось сталкиваться во время Великой Отечественной войны. С первых же дней войны он стал проявлять свои незаурядные способности. Начав войну в Киевском особом военном округе в должности командира механизированного корпуса, он уже в скором времени стал командующим легендарной 16-й армией, прославившей себя в битве под Москвой…»

Рокоссовский под свою ответственность, не получив никаких приказов свыше, вскрыл пакет и стал действовать. Война не застала его врасплох. И впоследствии он поступал так, как подсказывала обстановка, добиваясь отмены порой ке очень умных приказов. Это было чревато. Могут возразить: все дураки, а он умный? Не все, но много. За свою жизнь я убедился в изобильном численном превосходстве таковых в нашем Отечестве.

«Огромным усилием всех офицеров, представляющих собой управление группы наших войск, в процессе непрерывных боев удалось в короткий срок организовать сначала сопротивление врагу, не допуская его продвижения на восток. А затем мы начали переходить в наступление, нанося немцам удары то на одном, то на другом участке и нередко добиваясь успеха», – пишет о 1941 годе Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг» – на мой взгляд, одной из лучших в нашей мемуарной литературе.

* * *

Невольно отвлекаюсь от текста и вспоминаю рассказы тех, кто знал Рокоссовского по 1941 году.

Генерал-лейтенант авиации Н. А. Захаров, с которым я работал в ГосНИИ гражданской авиации в конце шестидесятых годов, поведал мне вот о чем. Когда началась война, Рокоссовский со своим корпусом попал в окружение. Надо сказать, что войну он встретил в отличие от многих наших командиров очень под-готовленно и грамотно. Перешел в контрнаступление и, разбив превосходящие силы врага, послал в вышестоящий штаб депешу с просьбой разрешить ему взягь Варшаву. Естественно, он не знал общего положения на театре военных действий, и ему совершенно справедливо было приказано отступать. Рокоссовский, отступая, вывел свой корпус в расположение наших войск с соотношением потерь 1:2,5 не в пользу немцев. И это летом 1941 года! Такова цена полководца.

Как известно, за отступление орденов не давали. К боевым наградам Рокоссовского, полученным за первую мировую и гражданскую войны, добавился орден Красного Знамени. И еще одна деталь. В штабе корпуса не все однозначно восприняли намерение командира наступать на Польшу: ведь только недавно он был еще «врагом народа» и сидел в тюрьме. Первым сбежал из штаба представитель НКВД – на всякий случай…

Во время следствия в 1938 году Рокоссовский ни на кого не показал, ни одного человека не арестовали по его «делу». За это особо уважали Константина Константиновича. В семье Рокоссовского мне говорили, что Сталин спрашивал Константина Константиновича:

Там били?

Били, товарищ Сталин.

Сколько у нас еще людей «чего изволите?»,- сказал Сталин.

Он просил прощения у Рокоссовского. Возможно, это был единственный подобный случай.

Вспоминая Сталина, Константин Константинович однажды сказал:

– - А как бы вы отнеслись к своей матери, которая вас незаслуженно наказала?

Могут возразить: как мог он так сказать? Однако

умный Ьыл человек, понимал и знал, по крайней мере, не меньше нас с вами, уважаемый читатель.

Рокоссовский отсидел два с половиной года, причем был заключен в Шлиссельбургскую крепость, в так называемый «зверинец». «Дело» на него не получилось – пришлось выпустить.

Вспомнили о нем «наверху». Говорят, сам Сталин…

Когда в форме и при орденах вышел из тюрьмы на улицу, спохватился, что переночевать негде, и попросился на ночь в тюрьму…

Свою книгу «Солдатский долг» маршал начал такими словами: «Весной 1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи».

Верно, в Сочи. Но побывал там после того, как его выпустили на свободу.

Когда его судили, один из «тройки» встретился с ним взглядом и понял, что этот командир не может быть предателем, засомневался в «деле», стал искать в нем неясности и отправил на переследствие. Через полгода отправил еще раз… Мир не без добрых и порядочных людей. Судьба сохранила полководца для Отечества.

Рокоссовский первым перешел в контрнаступление под Москвой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы"

Книги похожие на "Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Феликс Чуев - Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы"

Отзывы читателей о книге "Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы", комментарии и мнения людей о произведении.