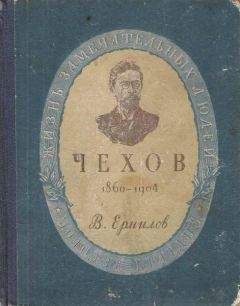

Владимир Ермилов - Чехов. 1860-1904

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чехов. 1860-1904"

Описание и краткое содержание "Чехов. 1860-1904" читать бесплатно онлайн.

В книге приведена биография великого писателя А. П. Чехова, а также интересные факты и события его жизни.

…В одном из писем, кажется к Щеглову, Чехов обмолвился странным признанием, что не сумеет объяснить, почему ему нравится Шекспир и совсем не нравится Златовратский…

…Однако почему Чехов так упорно возвращается тогда к мыслям о тенденциозности? Мне кажется, этим его писательский организм реагировал на те упреки в «безразличии», «безучастии» и даже «беспринципности», которые по адресу Чехова рассыпали Михайловский, Скабичевский и другие специалисты критических дел».

Златовратский, Михайловский, Скабичевский — либерально-народнические писатели и публицисты, — вот чья «тенденциозность» отталкивала Чехова, с его жизненным чутьем, с его пониманием нежизненности, отсталости, мелочности их идей, с его сознанием необходимости неизмеримо более широких программ и идеалов для родины.

— Если все известные мне политические группы или «партии» мелкотравчаты, ложно-тенденциозны, то лучше я буду вне каких бы то ни было групп и партий, вне политических тенденций, чтобы никакие шоры, никакая политическая узость и догматизм не мешали исполнению моего долга художника: правдивому, честному, независимому, объективному изображению русской жизни, какая она есть в реальной, трезвой действительности, а не в иллюзорных, схематических, узко-групповых представлениях народнических сектантов вроде унылого героя рассказа «Соседи» или либеральных «свистунов»! — вот как можно было бы сформулировать тогдашнее умонастроение Чехова.

И нужно сказать, что в этой позиции была и своя положительная и своя отрицательная сторона. О положительной стороне этой позиции Чехова восьмидесятых годов догадался В. Г. Короленко, с его тонким умом, — догадался вопреки своей принадлежности к либерально-народнической «партии».

«Но даже и его тогдашняя (во второй половине восьмидесятых годов. — В. Е.) «свобода от партий», — писал Короленко в своем очерке «Антон Павлович Чехов», — казалось мне, имеет свою xорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившихся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого «пересмотра», чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличности большого таланта и большой искренности, казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, — это не надолго».

В этой острой догадке прекрасно схвачено главное, своеобразное в значении Чехова для исторического пути русской литературы: переломный, переходный характер его творчества, — выражавший переходную эпоху. В самом деле, выиграла бы или проиграла русская литература оттого, что Чехов стал бы либеральным писателем, в духе какой-нибудь «Недели», с ее проповедью «малых дел», или писателем народническим, проповедником сыроварен и кустарных промыслов? Разве не была положительной, прогрессивной свобода Чехова от этих «партий»? Ведь она означала более высокий уровень понимания, большую глубину чувства русской жизни, чем у либерально-народнических публицистов и писателей; она, эта свобода, означала более объективное, чем у либеральных и народнических писателей, изображение реальной действительности, это была свобода от обветшалых, ставших уже глубоко реакционными догм, насиловавших объективную действительность, ход истории. И не обладай Чехов этой свободой, он, конечно, не написал бы ни «Соседей», ни «Дома с мезонином», где разоблачалась узость, мелкотравчатость земского либерализма и ему противопоставлялась мечта о том, чтобы разорвать «цепь великую» которою был опутан народ; не написал бы ни «Мужиков», ни «В овраге», ни «Новой дачи» — знаменитого цикла крестьянских повестей, беспощадно раскрывавших всю народническую слащавую ложь о русской деревне, — повестей, сочувственно встреченных марксистской критикой.

Но в этой же «свободе» заключалась и своя отрицательная сторона. Отстаивая свою независимость «от партий данной минуты», Чехов вместе с тем задерживался на позициях, так сказать, принципиальной «беспартийности», равнодушия к «партиям», к их политике. Тоскуя о политической жизни, об определенном мировоззрении, в которое входила бы и ясная политическая программа, он одновременно сам закрывал себе дорогу к обретению такого мировоззрения. Любое «направление», любая политическая определенность казалась ему узкой «тенденциозностью», покушением на его духовную самостоятельность, на его право и обязанность честного, правдивого, широкого, не связанного ни с какими субъективистскими представлениями и схемами, изображения реальной жизни. И это, несомненно, было одною из причин того, что Чехов так до конца своих дней и «не удосужился» познакомиться с тем, что составляло в девяностых годах, — не говоря уже о девятисотых, — главное содержание всей политической, всей духовной жизни страны: с ростом рабочего революционного движения, с теорией марксизма. Он заранее был предубежден против этой новой партии просто потому, что она была «партия». Его представление о марксизме (он был знаком только с «легальным марксизмом») так и осталось до конца его дней до смешного искаженным и наивным.

Сама мучительность его поисков, его боль, тоска, чувство пустоты — все это объяснялось, в конечном итоге, именно тем, что он был далек от процесса формирования нового, передового научного мировоззрения — марксизма. А ведь он тосковал именно по научному, цельному, стройному мировоззрению, по научно обоснованной программе действия! И его поиски такого мировоззрения нередко представлялись ему безнадежными. В его творчестве это приводило к настроениям безвыходности, сомнения. Разве при всем прогрессивном, революционизирующем значении «Палаты № 6», при несомненной, сильной ноте протеста, прозвучавшей в ней, не отразились все же в этом произведении настроения тоски и безвыходности? Разве не отразились эти настроения в таком рассказе, как «Гусев», в котором любовное, нежное отношение к Павлу Ивановичу, к человеку бунтарского склада, неутомимому «воителю» против всех безобразий и скверны жизни, переплетается с грустной усмешкой над донкихотством такого рода людей, со скорбью о безвыходности страданий народа, родины? Недаром фигуры протестантов, бунтарей, довольно редкие в произведениях Чехова, обычно выглядят чудаками или слабыми людьми, гибнущими при соприкосновении с действительностью.

Аполитичность, таким образом, влекла к ограниченности художественного зрения писателя, к неполноте картины русской жизни в его произведениях, к отсутствию в них образов целеустремленных, сильных, волевых русских людей, способных к действию, к борьбе, чуждых какому бы то ни было «кисляйству», — людей, о которых мечтал Чехов, которых он звал всей своей тоской, всей своей страстной волей к счастью, к справедливости, к свободе родины!

«Свобода» от «партий» и политики, ложно понятая «независимость» влекла и к тому, что Чехов считал возможным в течение длительного срока сотрудничество в «Новом времени» и дружбу Сувориным. Это не могло пройти бесследно для него, усиливая его политический скептицизм, его «скуку-тоску»…

XII. ЛАСКОВЫЙ ВРАГ

В тяжелую пору сомнений Чехова в самом главном — в своем писательском труде — его стал обволакивать ласковый враг: Суворин.

Знакомство Чехова с Сувориным и начало сотрудничества в «Новом времени» произошли раньше. Личная же близость относится к этому периоду.

Редактор крупнейшей столичной газеты, одаренный публицист, беллетрист и драматург, «лукавый царедворец», приспособивший свою газету и свое перо к потребностям правящей клики, Суворин был человеком двойной жизни. В «аполитичной» эпохе восьмидесятых годов самым либеральным людям казалось возможным отделять писателя от политика, и Суворин в своем общении с литературными кругами умел представиться прежде всего литератором. Его пьесы имели успех, либеральная пресса обсуждала их, совершенно отвлекаясь от политической личности автора.

Когда-то, в шестидесятые годы, он неплохо начинал жизнь. Внук крепостного, крестьянский сын, он начал учителем географии в уездном училище в городе Боброве, получая еще меньшее жалованье, чем учитель Медведенко в «Чайке»: тот получал 23 рубля в месяц, а Суворин — всего 14 рублей 67 копеек. Когда он начал печатать свои рассказы и очерки, то перебрался в Москву из Боброва и жил с женой в десяти верстах от города в избе. Он стал сотрудничать в «Современнике», его принимал лично Н. Г. Чернышевский, произведения его запрещались цензурой, сам он привлекался к ответственности. По заказу Л. Н. Толстого он писал книжки для яснополянских «крестьян, и Толстой сам приносил ему гонорар.

Это было славное начало, которое Суворин предал и опозорил во второй половине своей жизни.

Долгое время он считался порядочным либеральным литератором; его фельетоны за подписью «Незнакомец» пользовались широкой популярностью. Шли годы, газета Суворина «Новое время» становилась все более влиятельной. Суворин нажил громадное состояние на «кухаркиных деньгах»: его газета публиковала объявления кухарок, горничных, нянь, предлагавших свой труд. Сделавшись богачом, влиятельным редактором, которого начали обхаживать, почуяв его нестойкость, царские сановники, Суворин стал менять курс, приспособляться к обстоятельствам, лавировать, по щедринскому выражению, «применительно к подлости». Победа реакции окончательно убедила его в том, что нельзя ждать каких-либо общественных потрясений и изменений. Постепенно «Новое время» стало газетой, отмеченной убийственной кличкой, данной ей Щедриным: «Чего изволите?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чехов. 1860-1904"

Книги похожие на "Чехов. 1860-1904" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Ермилов - Чехов. 1860-1904"

Отзывы читателей о книге "Чехов. 1860-1904", комментарии и мнения людей о произведении.