Андрей Бугаев - День «N». Неправда Виктора Суворова

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "День «N». Неправда Виктора Суворова"

Описание и краткое содержание "День «N». Неправда Виктора Суворова" читать бесплатно онлайн.

Что есть истина, а что — ложь? Прав или не прав Виктор Суворов? Собирался ли Советский Союз в 1941 году нанести превентивный удар по гитлеровской Германии — или это послевоенные измышления нечистоплотных псевдоисториков?

Новая книга Андрея Бугаева дает убедительный ответ на все эти вопросы.

Эта книга блестяще написана.

Это исследование, при всей его основательности и исторической достоверности, читается как увлекательный роман.

Это — жесткая критика Виктора Суворова, нелицеприятный разбор сочинений самого популярного и одиозного историка Второй мировой войны.

Если вы читали бестселлер «Правда Виктора Суворова» — вы имеете право ознакомиться и с противоположной точкой зрения.

Это нужно знать каждому!

57 Для Сталина одинаково смертельным был как скорый разгром, так и затяжная война. Того же, как ему представлялось, должен был опасаться и Гитлер. Однако немцы с какой-то бесшабашностью набрасывались на сильнейшего противника и добивались молниеносной победы. Такая уверенность в своих силах, такое балансирование на острие иглы были непонятны вождю и страшили его не меньше достигнутых вермахтом успехов.

58, При этом вовсе не исключаю, что и тогда Сталин не рискнул бы. Он-то прекрасно понимал, что при определенных обстоятельствах демонстрация силы куда эффективней ее применения.

59 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 1, с. 361.

60 Баграмян И.Х. Так начиналась война, с. 63.

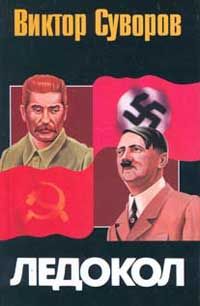

61 Суворов В. Ледокол, с. 278.

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 2, с. 26, 27.

Глава 12

Нет связи!

Когда знакомишься с работами В. Суворова, невольно обращаешь внимание на ту избирательность, с котрой автор оперирует фактами. Все, что вписывается в его теорию, разбирается более чем подробно и выдвигается на передний план.

Но война, такая война, втянула в свою орбиту десятки миллионов. И каждый человек, по-своему представляя свою роль в войне, по-своему и действовал, по-своему и рассказывал о ней впоследствии. И если направление равнодействующей того, что мы знаем о войне, более- менее определено, то ее составляющие зачастую с ней не совпадают.

В жизни не бывает такого, чтобы все сходилось, чтобы каждое лыко - в строку. Как правило подразумевает наличие исключений, так и истина, требуя определенного количества доказательств, не может обойтись без опровержений.

Однако В. Суворову «неувязки» ни к чему. Все, что его не устраивает, автором если не отбрасывается напрочь, то интерпретируется весьма и весьма своеобразно, да и упоминается им вскользь, походя.

Вот, например, как комментирует В. Суворов развертывание накануне войны противотанковых артиллерийских бригад (птабр), характер действий которых отнюдь не наступательный: «...если готовится грандиозное советское наступление из Львовского выступа в глубину территории противника, то левый фланг самой мощной группировки войск, которая когда-либо до того создавалась в истории человечества, будет прикрыт Карпатми... а правый фланг надо будет прикрыть сверхмощным противотанковым формированием, причем у самой границы. Именно там бригада и находится...»1

При всем желании невозможно было требовать от 1-й птабр, о которой и идет речь, прикрыть растянутый фланг «грандиозного наступления». Задача бригады - локализация танкового прорыва противника. Эффективным ее применение могло быть лишь на относительно узком участке фронта, при поддержке авиации и прикрытии пехотных частей. Так, в первом своем бою бригада Москаленко оседлала шоссе и, понеся большие потери, немцев на Луцк не пропустила. В составе «сверхмощного противотанкового формирования» были 110 орудий калибра 76 и 82 мм, шестнадцать зенитных орудий калибра 37 мм и семьдесят два пулемета «ДШК»2. Любой стрелковый корпус РККА с его двумя артполками имел орудий и минометов больше, но разве из этого хоть что-то следует? Но, даже если допустить, что 1-я птабр действительно должна была прикрыть правый фланг нашего решительного наступления, следует учесть, что в приграничных округах формировалась не одна такая бригада и не две — десять3. Чьи фланги должны были прикрывать остальные девять? Об этом В. Суворов скромно умалчивает. Очевидный ответ: тактику немцев все же изучали и предпринимались меры, чтобы их танковым клиньям было что противопоставить, — его не устраивает.

Умалчивает В. Суворов и еще об одном обстоятельстве, обрекающем наступательные действия Красной Армии на неудачу. В войсках практически не применялась беспроводная связь.

Приходится лишь удивляться нашей беспечности. «Перед войной считалось, что для руководства фронтами... в случае войны будут использованы преимущественно средства Наркомата связи и ВЧ Наркомата внутренних дел. Узлы связи Главного командования, Генштаба и фронтов получат все нужное от местных органов Наркомата связи. Но они, как потом оказалось, к работе в условиях войны подготовлены не были...

Все эти обстоятельства обусловили главный недостаток в подготовке командиров, штабов соединений и армейских объединений: отсутствие умения хорошо управлять войсками в сложных и быстро меняющихся условиях боевой обстановки. Командиры и штабы избегали пользоваться радиосвязью, предпочитая связь проводную. Что из этого получилось в первые дни войны—известно...

Подземной кабельной сети, необходимой для обслуживания оперативных и стратегических инстанций, не было вовсе»4.

Результаты ждать себя не заставили. В первые же часы немцы разбомбили узлы гражданской связи, и управление войсками, по существу, было потеряно. Последующее отступление и даже просто передислокация частей лишь усугубили положение. «Не имея связи, командармы и некоторые командующие округами выехали непосредственно в войска, чтобы на месте разобраться в обстановке. Но так как события развивались с большой быстротой, этот способ управления еще больше осложнил работу»5. Оно и понятно. Когда командующий фронтом выезжает в армию, в отсутствии связи он способен осуществлять руководство, в лучшем случае, армией. Соответственно, когда в войска выезжает командарм, в его подчинении в подобной ситуации — дивизия, и.т.д.

Мы все удивляемся, как это Павлов перебросил из- под Минска на запад войска, когда к городу уже подходили немцы, и кольцо окружения вокруг основных сил Западного фронта готово было замкнуться. А он, возможно, и не знал об этом. Да и он ли один? Не владел обстановкой Генштаб. «...Связь все не налаживалась. 28 июня пал Минск, и одиннадцать наших дивизий, оказавшихся западнее его, вынуждены были продолжать борьбу уже в тылу противника. Генштаб узнал об этом не сразу»6.

К вечеру 22 июня в Ставке даже отдаленно не представляли, насколько положение серьезно. Напротив, информация, пришедшая с фронтов, вселяла оптимизм: враг якобы лишь вклинился незначительно в нашу оборону, но повсюду остановлен подошедшими регулярными частями. Первые наши контрудары производились не просто без надлежащей подготовки — вслепую!

К несчастью, подобное положение сохранялось вплоть до зимы. Широкую огласку получил эпизод, связанный со взятием немцами Юхнова. Когда 5 октября части 4-й танковой группы ворвались в этот городок и устремились к Малоярославцу, комендант Малоярославецкого укрепрайона комбриг Елисеев доложил об этом члену Военного совета Московского военного округа генерал-майору К.Ф. Телегину. Последний сообщил о случившемся в Генштаб и стал перепроверять полученные сведения. Командующий ВВС округа полковник Н.А. Сбытов несколько раз высылал к Юхнову опытных летчиков, чьи доклады сомнений не вызывали — немцы в городе.

Юхнов находился в глубоком тылу, на тот момент все пути от него на Москву были для врага открыты7. Информация была настолько угрожающей, что Сталин, которому доложили о происходящем из Генштаба, не поверил. Вместо того чтобы перепроверить полученные данные по своим каналам, Верховный Главнокомандующий потребовал от Телегина разыскать и арестовать «этого коменданта». Тем временем Сбытова вызвал к себе начальник Особого отдела РККА Абакумов. По понятным причинам вылеты осуществляли не оснащенные фотоаппаратами истребители. Подтвердить сообщения летчиков Сбытову было нечем. По иронии судьбы, данные о разведывательных полетах не были занесены и в журнал боевых действий. Полковника от крупных неприятностей спасло лишь то, что немцы и в самом деле заняли Юхнов. Согласитесь, однако, столь важная информация дошла до Ставки едва ли не случайно.

И этот пример далеко не единственный. Не случайно в первый период войны был создан так называемый корпус офицеров (связи) Генерального штаба. О том, что входило в круг обязанностей его работников, рассказывает Штеменко: «...в первые тяжелые месяцы войны до Генштаба доходили порой самые скудные и противоречивые данные о положении на фронтах. Нередко мы знали о противнике гораздо лучше, чем о своих войсках. И чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, операторы сами летали выяснять, где проходит передний край нашей обороны, куда переместились (!) штабы фронтов и армий. При этом одни погибали, другие надолго выходили из строя по ранению...

Убыль квалифицированных кадров была настолько значительна, что руководству Генштаба пришлось в конце концов принять решение о создании специальной группы командиров для связи с войсками... Ставка назвала эту группу корпусом офицеров Генерального штаба. За всю историю Красной Армии слово «офицер» было применено здесь впервые...»8

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "День «N». Неправда Виктора Суворова"

Книги похожие на "День «N». Неправда Виктора Суворова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Бугаев - День «N». Неправда Виктора Суворова"

Отзывы читателей о книге "День «N». Неправда Виктора Суворова", комментарии и мнения людей о произведении.