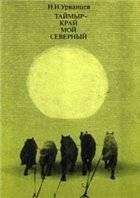

Н. Урванцев - Таймыр - край мой северный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Таймыр - край мой северный"

Описание и краткое содержание "Таймыр - край мой северный" читать бесплатно онлайн.

Урванцев Н.Н. знаменитый геолог, открывший норильские угольное и медноникелевые месторождения — написал эту книгу о своих путешествиях и исследованиях Полуострова Таймыр, книжка естественно не до конца искренняя — нет ни слова о том, что с 38 года по 45 исследования проводил — зек Урванцев, осужденный как член вредительской организации. Но описание путешествий весьма интересное.

Вся операция заняла три дня и была очень изнурительной. Погода стояла жаркая, в накомарниках и брезентовых куртках работать трудно, а без них заедал гнус, особенно оводы, которых расплодилось великое множество: на спинах и рукавах они сидели сплошными гроздьями. На четвертый день очутились по другую сторону порога и, отдохнув, поплыли дальше, втайне мечтая, что больше таких длинных порогов не будет. Идем на веслах, местами бечевой. Там, где встречались каменные корги с особенно сильным течением, канобе приходилось обводить втроем, а на самых опасных местах — все разгружать и переносить вручную. Эта работа теперь для нас стала привычным занятием.

Погода испортилась, пошли дожди, и на ночевку мы часто приходили совсем мокрыми. Впрочем, сухого леса везде достаточно, можно быстро разжечь костер и обсушиться. За пять дней прошли около 35 километров и остались довольны как скоростью, так и отсутствием непроходимых по реке мест. А дальше — опять порог, уже третий по счету. К счастью, он оказался протяженностью всего лишь 300 метров. Возник он на пересечении рекой небольшого пластообразного тела диабаза мощностью около 15 метров. Однако пройти по воде его нельзя. Берега отвесные, так что бечевника совершенно нет. Пришлось все выгружать и носить верхом. Дальше река стала спокойнее, и мы пошли на веслах. Пройдя два километра, встретили впадающую справа речку и назвали ее Подпорожной. В галечно-песчаном выносе ее устья видна щебенка каменного угля. Очевидно, пласты его имеются где-то вверху по течению. Поищем их на обратном пути.

Течение стало вновь усиливаться, и вскоре мы подошли к порогу, уже четвертому на нашем пути. Осмотр его произвел сильное впечатление. Он, пожалуй, наиболее мощный из всех, встреченных нами на Хантайке. Река здесь наискосок прорезала стометровое пластоообразное тело диабаза, пропилив в нем узкое ущелье шириной 100 — 150 метров. Его борта отвесными, скалистыми 15 — 20-метровыми обрывами спускались прямо в воду, которая, ревя и пенясь, бешено мчалась между скалами. Благодаря косому по отношению к течению реки положению тела диабаза ущелье образовало крутой коленообразный изворот в форме латинской буквы "S". Река в начале колена всей мощью течения набегала на выступающий волноломом каменный мыс левого берега, огибала его, направляясь к мысу правого берега, а затем вновь мчалась на скалы левого берега, поднимая уровень воды. В средней части колена — впадина, где в вихре крутящихся струй возникали и гасли гигантские воронки, подобные тем, что мы видели у первого порога. Но там они появлялись по краям водослива, а здесь зарождались на всем пространстве русла от мыса до мыса. Крутясь и сталкиваясь в хаотическом беспорядке, воронки смыкались в одном месте и сразу же появлялись в другом. Жутко смотреть сверху, со скал берега, на этот бешеный поток, казалось, ничто живое не выберется из этой толчеи валов и водоворотов. Мы для пробы бросили в воду суковатую, довольно толстую лесину. Дойдя до водоворотов, она встала вертикально, там исчезла в пучине и вынырнула ниже, за порогом, но уже без сучьев и вершины. И все же в этой дикой круговерти стояли и ходили, то поднимаясь наверх, то опускаясь вглубь, таймени, громадные, как бревна; таких мы еще не видывали. В этом бешеном потоке они чувствовали себя совершенно свободно. Все отлично видно сверху, однако нечего было и думать промышлять этих гигантов, охота на них могла стоить головы. Утром пошли в обход порога, чтобы узнать, какова дорога дальше. Порог, в общем, не длинный: по верху, на прямую всего около километра. Лес тут редкий, зарослей кустарников немного, так что перетаскивать груз будет нетрудно. Выше порога диабазовые скалы сменялись известняками. Течение хотя и сильное, но плыть можно. Везде был бечевник и не было каменных корг, так памятных нам по второму порогу. Однако через пять километров опять порог — пятый по счету. Когда же этому будет конец? От Устья Хантайки мы прошли уже 150 километров, а озера Кутармо, из которого, по рассказам, должна вытекать река, нет и в помине.

Пятый порог, как и второй, обусловлен присутствием толщи массивных известняков. Отдельные, наиболее крепкие, пласты, пересекая реку, образовали перекаты. Порог тянулся километра полтора. За ним виднелись задернованные, заросшие кустарником берега. Течение там сразу смиряло свой бег. Что дальше — не видно. Пробовали влезть на деревья, чтобы оглядеться, но ничего не рассмотрели. Нет озера, да и только. А ведь оно, судя по рассказам, должно лежать в горах, как озеро Лама. Впрочем, пасмурная, дождливая погода значительно снижала видимость. Словом, так или иначе, а плыть надо дальше, искать это таинственное озеро Кутармо, время еще есть, сейчас только 10 августа.

На стоянке, пока мы с Виктором Александровичем обследовали местность, Николай привел в порядок наше имущество, просушил подмокшее, перебрал продовольствие, починил уже изрядно потертые канобе и приготовил все к переносу. Лесом, поверху перетащили багаж. Байдарки порожняком провели бечевой. Пласты известняков иногда так далеко протягивались в реку, что бечевы не хватало. В таких местах лодки приходилось переносить на руках. В общем, весь переход к верхней части порога занял два дня. Я, кроме того, успел еще определить астрономический пункт. Теперь мы на воде со сравнительно спокойным течением. Берега здесь сложены рыхлыми отложениями, густо залесены и даже заболочены. Скалистых выходов не видно. Ширина реки менялась довольно сильно: то увеличивалась до полукилометра и более в низких берегах, то сужалась до 100 — 150 метров в высоких. В таких местах течение усиливалось, по берегам появлялись валунно-галечные гряды. Приходилось с весел переходить на бечеву, а с бечевы — опять на весла. Через пять километров река расширилась, появилось много песчано-галечных островов, заросших кустарником. Довольно долго проплутали в многочисленных протоках. Наконец выбрались на открытый плес. Река здесь делала крутой изгиб на юг, и скоро мы опять оказались в лабиринте мелких островков. Плывем все время на веслах; течение слабое. За островами река повернула на северо-восток, значительно расширилась. Мы вышли в обширнейшее водное пространство, противоположный берег еле виден. Течения нет, очевидно, это озеро. Но какое? Кутармо? Не похоже. Оно, по рассказам, должно лежать в горах, а это находилось в низменных берегах. На востоке, километрах в двух, был виден небольшой высокий остров. Решили поплыть туда и стать лагерем. Это вновь открытое озеро надо бы обследовать, а на острове определить астрономический пункт.

Когда мы подъехали и высадились, то оказалось, что это не остров, а полуостров. Его высокая, в виде сопки, каменистая часть переходила дальше в песчаную отмель, соединенную с коренным берегом. На отмели сидели тысячи линных гусей. Увидя нас, они подняли отчаянный гам и, шумно хлопая крыльями, кинулись, расталкивая друг друга, наутек, в воду. Все же мы успели пару-другую добыть себе на ужин.

Высокая часть полуострова, куда мы пристали, представляла собой диабазовый холм с крутым западным склоном и более пологим, вытянутым восточным. Его общее очертание асимметричное, округлое, сглаженное, скалистых выступов не видно. Все поросло густым лесом. Однако у воды, где не было растительности, видно, что диабаз гладко отполирован и испещрен вдоль бороздами и царапинами. Очевидно, это гигантский "бараний лоб". Значит, и здесь был ледник, двигавшийся с востока в Хантайскую долину.

Здесь впервые на всем пути по Хантайке нашли следы пребывания человека. На двух стоящих рядом лиственницах с обрубленными на высоте трех метров вершинами был сделан настил из жердей и на нем сооружен шалашик из еловой коры. В стороне стояла лесенка — толстая жердь с зарубками в виде ступеней. Такие лабазы обычно ставят охотники в летнее время для хранения припасов и снаряжения. В них можно не опасаться медведей. Края настила выдаются далеко за столбы, а сучья соседних деревьев, да и сами деревья, если они близко, срублены. В лабазе мы нашли связку рыболовных сетей и немного юколы (сушеной рыбы) из щуки, очевидно, на корм собакам.

На другой день мы с Виктором Александровичем на порожней байдарке отправились в объезд озера в поисках продолжения Хантайки. Тихий, теплый и солнечный день обещал приятную поездку. Выехав на середину, мы увидели вдали, за озером, на востоке высокие горные склоны. В бинокль хорошо были видны их скалистые обрывы, изрезанные ущельями. Края гор уходили и влево, на север в сторону Норильска, и вправо, на юг, видимо, к Курейке. А посередине, прямо перед нами, разделяя склоны надвое, темнела глубокая горная долина. В ней, вероятно, и будет лежать озеро Кутармо.

Съемка нашего озера заняла два дня, и все же полностью объехать все заливы и глухие бухты нам не удалось, настолько сильно изрезаны берега, густо поросшие лесом и кустарниками. Озеро мелководно, во многих местах даже на канобе к берегу не пристать. Много песчаных отмелей, а иногда и каменистых островков. Мы назвали озеро Малым Хантайским. Его прихотливо изрезанные берега, общее мелководье и совершенно неправильное, лапчатой формы, очертание не оставляли сомнения в моренно-подпрудном происхождении. Такие валунно-галечные моренные гряды мы встречали не раз. Следов присутствия человека не обнаружили. Зато много всяких птиц, и притом совершенно непуганых. Похоже, что они никогда не видели людей. Если плыть медленно, тихо пошевеливая веслами, то до некоторых молодых гусей и уток можно достать веслом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Таймыр - край мой северный"

Книги похожие на "Таймыр - край мой северный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Н. Урванцев - Таймыр - край мой северный"

Отзывы читателей о книге "Таймыр - край мой северный", комментарии и мнения людей о произведении.