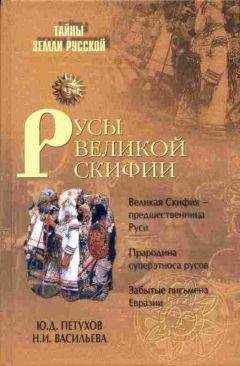

Юрий Петухов - Русы Великой Скифии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русы Великой Скифии"

Описание и краткое содержание "Русы Великой Скифии" читать бесплатно онлайн.

Эта книга потрясает и завораживает необычностью авторской концепции, масштабностью панорамы повествования. Перед читателем предстает евразийская история — от эпохи палеолита до наших дней. Теория суперэтноса русов, разработанная писателем и историком Юрием Дмитриевичем Петуховым, не просто оригинальна. Она представляет культурное наследие народов нашего Отечества, прежде всего русского, поистине великим и чрезвычайно важным для понимания всей эволюции человечества.

На самом деле путешествие Афанасия Никитина было не первым, а одним из последних в своем роде, замыкающим целую эпоху русско-индийских связей, эпоху Великой Скифии. Во времена Никитина и Помпония Лэта индийские товары все еще попадали на русские рынки (через Азов и Кафу), и все еще возможны были транзитные путешествия по всему пути. Почему такие путешествия прекратились, становится ясно из «Хождения за три моря».

Дело Афанасия Никитина прогорело потому, что он встретил враждебное к себе отношение со стороны мусульманских правителей Индии. Хотя Афанасий был до предела, чисто по-русски, веротерпим и утверждал, что ислам сам по себе хорош, и вообще «правую веру бог ведает», на предложение перейти в ислам он ответил отказом, за что был брошен в тюрьму. Хотя ему удалось избежать расправы, о ведении торговых операций уже не могло идти и речи.

Вот что послужило причиной свертки старинных «внутриевразийских» торговых отношений: глубокое проникновение ислама в Среднюю Азию и Индию, отрезавшее эти страны от России. В результате развала системы, связывавшей Евразийский континент в единое целое (а центром этой системы всегда была именно Скифия-Россия), образовались такие самостоятельные геополитические реалии, как прибрежная «Европа» и прибрежная же Азия, и стала возможна морская агрессия первой против последней.

Континентальные пути заглохли по причинам вовсе не «технического», но религиозно-политического характера; в результате стала возможна высадка морских пиратов (сначала португальских и голландских, затем английских) на берегах Индии, Индокитая и Китая. Основанные пиратами «колониальные империи» разграбили богатства Азии, накопившиеся за тысячелетия нормального развития. Континентальную систему равновесия сменила морская антисистема, резко перераспределившая доходы в пользу «цивилизованного» побережья Западной Европы… Положение начало меняться только в XX столетии, когда Великая Империя Евразии возродилась под именем Советского Союза.

3.5. Экономика евразийских степей

Основой евразийской экономики в скифский период было скотоводство. На этом основании еще недавно скифов объявляли «варварами-кочевниками», неспособными к созданию культуры. В настоящее время негативизм по отношению к цивилизациям, базис экономики которых составляло животноводство, преодолен, но «реликты» его мешают правильному пониманию древней истории.

Долго считалось, что земледелие и только земледелие дает возможность для «нормального» развития общества. Это мнение восходит еще к поздней античности. Некий Фемистий, ритор IV в. н. э., говорил: «…И чем более у кого развито земледелие, тем обеспеченнее жизнь. Если же кто предпочел земледелию неприветливый, дикий, кочевой образ жизни скифов, то его ошибочный выбор и послужит ему наказанием: кочевник ведет жизнь бездомную, звериную… А люди, живущие оседло и упорядоченно, избавившись от забот о пропитании, первыми взглянули на небо, почтили богов, узнали правосудие и законы: им уже не было необходимости с трудом раздобывать себе самое необходимое — при обеспеченной жизни они стали искать мудрости. Они объединились в государства, воздвигли храмы, стали жить по справедливости, установили законы, так что и в этом они превосходят всех остальных…»189

Известно, что в обществе с сильно выраженным преобладанием земледелия (как, например, «ирригационные» цивилизации Древнего Востока), рацион питания не достаточен для нормального поддержания жизни. Белковое голодание — вот удел «простого земледельца». Пища древнего обитателя Двуречья состояла в основном из ячменных лепешек. Трудно представить, как они жили…

Античная Греция выгодно отличалась от чисто земледельческих цивилизаций развитием скотоводства (на горных пастбищах) и активным использованием даров моря. От белкового голодания не страдали и жители континентальной Евразии. Если поедание ячменных лепешек приводило древних земледельцев Передней и Южной Азии к физической деградации, малорослости, то у скифов и сарматов, специализировавшихся на животноводстве, средний рост составлял 180 см. (И все-таки прежде всего скифы России-Скифии были земледельцами, они снабжали зерном весь античный мир. А хлеборобов Междуречья и Ближнего Востока спасало от недоедания развитое скотоводство, в том числе свиноводство — они были ариями, как мы помним, зона «плодородного полумесяца» совпадала с зоной носителей микролитов, т. е. первичной прародиной индоевропейцев. Очень важно помнить, что семиты пришли на Ближний Восток поздно — и именно они «сокрушили» все индоевропейские цивилизации Ближнего Востока. Ни в коем случае нельзя судить о развитых арийских государствах Древнего Востока по поздним разрушенным семитами «обломкам былого величия». Что касается дистрофии, малорослости и деградации, то эти явления наблюдались при смешении автохтонов-ариев с пришлыми «чужаками»-деградантами, носителями паразитарного присваивающего способа хозяйства. — Примеч. Ю. Д. Петухова).

Что такое кочевники, и были ли скифы кочевниками? Если под кочеванием понимать постоянное «таборное» перемещение, то для такого «способа ведения хозяйства» места под солнцем на Восточно-Европейской равнине просто нет. Степи южной России зимой покрываются снегом, достаточно глубоким; а если добавить сюда мороз хотя бы в 10–15 градусов, но при сильном ветре, нередком в этих краях… В общем, историкам, рассуждающим о «кочевании», следовало бы самим попробовать «покочевать» при таких условиях. Другое дело — степная зона Центральной Азии (в районе Монголии). Солнечные бесснежные зимы позволяют там кочевать круглый год, чем местные жители и пользовались.

Жители степей Восточно-Европейской равнины — скифы — никогда не кочевали в прямом смысле слова; сам климат делал необходимым существование оседлых поселений. Другое дело, что эти поселения были достаточно подвижны; после зимовки они легко могли быть перенесены на новое место. Такую подвижность и называли греки кочеванием… Кстати, они применяли этот термин и к лесным земледельцам, применявшим подсечно-огневой метод и вынужденным через несколько лет менять место жительства.

Поселения скифов-скотоводов были мобильны, но в меру: и для «культурного накопления», и для свободного перемещения в пространстве, экспансии, освоения новых территорий. Относительное постоянство места жительства давало возможность и для занятия земледелием. Можно с полным основанием утверждать, что россказни о «кочевниках» в степях Русской равнины не соответствуют действительности. Экономика Великой Скифии была смешанной — скотоводческой и земледельческой одновременно.

Правда, на востоке евразийских степей, в Сибири и Центральной Азии, скотоводство всегда преобладало. Но и здесь «кочевание» в чистом виде встречалось далеко не везде. Вот что писал о сибирских скифах С. И. Руденко, открывший на Алтае знаменитые Пазарыкские курганы: «.. Скотоводы Горного Алтая ВСЕГДА БЫЛИ ОСЕДЛЫМИ. В пользу оседлого образа жизни… помимо наличия, как мы полагаем, ПРОЧНЫХ, ХОРОШО ПОСТРОЕННЫХ БРЕВЕНЧАТЫХ ЖИЛИЩ, свидетельствует и ряд других фактов. Например, часть скота — ВЫСОКОПОРОДНЫЕ ЛОШАДИ И ТОНКОРУННЫЕ ОВЦЫ, КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, кроме яков, — зимою должна была содержаться в закрытых помещениях, некоторые из высокопородных коней частично содержались на концентрированных кормах. Многочисленные, часто весьма реалистические изображения петухов указывают на то, что разводились и куры. Последнее могло иметь место только при оседлом образе жизни. Наконец, глиняная посуда, особенно большие глиняные кувшины, не вяжется с нашим представлением о посуде кочевых народов»190.

Восточных скифов можно назвать оседлыми скотоводами. Тогда как западных — европейских — скифов и сарматов следует признать оседлыми земледельцами и скотоводами. Короче говоря, большинство скифов вели оседлый образ жизни. В самом деле, при «таборном кочевании» не может быть по-настоящему развито не только земледелие, но и скотоводство (высокопородистый скот требует соответствующего ухода). Между тем есть бесспорные свидетельства, что и причерноморские скифы разводили породистых лошадей и коров, тонкорунных овец…

Л. Н. Гумилев писал о способе ведения хозяйства в степях Восточно-Европейской равнины: «СКИФЫ И СМЕНИВШИЕ ИХ САРМАТЫ ЖИЛИ ПОЛУОСЕДЛЫМ БЫТОМ, СОВМЕЩАЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С ОТГОННЫМ СКОТОВОДСТВОМ. Скот нуждался в сене, потому что в степях снеговой покров превышал 30 см, что исключает тебеневку (добычу скотом корма из-под снега)… Луга и лесостепь сарматы умели осваивать… Поэтому, сопоставив карту распространения сарматских племен I в. н. э. иразнотравно-дерновинно-злаковых степей, нетрудно определить размеры Сарматии: от среднего Дуная на западе до Яика и даже Эмбы на востоке»191. Добавим: до Кавказа на юге и Воронежской области (включительно) на севере…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русы Великой Скифии"

Книги похожие на "Русы Великой Скифии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Петухов - Русы Великой Скифии"

Отзывы читателей о книге "Русы Великой Скифии", комментарии и мнения людей о произведении.