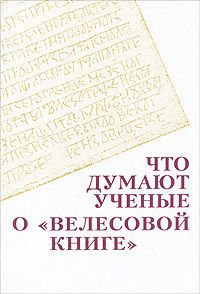

Олег Творогов - Что думают ученые о "Велесовой книге"

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Что думают ученые о "Велесовой книге""

Описание и краткое содержание "Что думают ученые о "Велесовой книге"" читать бесплатно онлайн.

В сборнике статей предлагается критический разбор "Велесовой книги" как произведения письменности и исторического источника. Вскрываются причины и условия появления этой литературной подделки середины XX в. Авторы статей — специалисты в области истории, литературы, языка, книговедения, сотрудники Академии наук и университетов. Большинство статей ранее публиковалось в научной периодике.

Для специалистов по истории отечественной культуры, широкого круга читателей.

Иначе говоря, «перевод» «Гимна Бояну», несмотря на свою бессюжетность, представлял известную цельность. Подделка вводила в общественный оборот образец творчества реально существовавшего, но малоизвестного и загадочного исторического лица, содержала вымышленные факты его биографии, рассказывала о событиях древней истории. Более того, «Гимн Бояну» знакомил еще с одним, даже более древним поэтом и певцом — Злогором. Несмотря на отсутствие в «Гимне Бояну» хронологии событий, очевидно, что повествование ведется о глубокой древности. Подделка пропагандировала идею высокого уровня развития славянского народа, к которому принадлежал Боян: в обществе, описанном здесь, существовали суды, славившиеся своей справедливостью, развитые денежные отношения (оплачивался даже труд стихотворца), были высокая письменная культура и «песнотворчество». На первый взгляд перед нами — пример бессознательной модернизации фальсификатором общественных отношений древности, а также плод «оссианического поветрия», охватившего Европу после известных подлогов Д. Макферсона. Однако дело вряд ли сводилось только к этому. Смутные представления Сулакадзева, почерпнутые им из книг, о «варварском» периоде в истории народов, почему-то не побудили его развивать тему жизни своих героев того времени, когда их согревали, как сказано мимоходом в «Гимне Бояну», только «звериные меха». Наоборот, в патриотическом воодушевлении он последовательно раскрывает тему славы, победоносных походов славян. Это вряд ли можно признать случайным — фальсификатор по-своему интерпретировал научные споры XVIII— начала XIX в. об уровне общественного и культурного развития славян. Своим изделием он явно преследовал цель пополнить доказательствами ту точку зрения, согласно которой славяне оказались едва ли не преемниками Древнего Рима, опережая по своему развитию все остальные народы Европы. В этом смысле Сулакадзев действовал по логике Д. Макферсона и В. Ганки, хотя, разумеется, и не столь умело.

Тем не менее «Гимн Бояну» первоначально произвел сильное впечатление на современников-непрофессионалов. Об этом можно судить и по переводу Державина, по тому, что подделка как вполне достоверный исторический источник использована в биографии Бояна, опубликованной в 1821 г. в «Сыне Отечества». «В сем гимне, — писал литератор Н. И. Греч, — довольно подробно сам Боян о себе рассказывает, что он потомок Славенов, что родился, воспитан и начал воспевать у Зимеголов, что отец его был Бус, воспитатель младого Волхва, что отец его отца был Злогор, древних повестей дольный певец, что сам Боян служил в войнах и неоднократно тонул в воде».[365]

Впрочем, как мы могли убедиться выше, в научных кругах к «Гимну Бояна» сразу же сложилось недоверчивое и даже откровенно скептическое отношение, поддерживавшееся тем, что владелец так и не осмелился опубликовать полностью свою «драгоценность». Окончательный приговор этой подделке был произнесен Болховитиновым. Касаясь изобретения славянской письменности и отметив, что некоторые из западных ученых хотели оспорить первенство Кирилла и Мефодия в изобретении славянского алфавита, относя его возникновение даже к IV в., Болховитинов далее продолжал: «Некоторые и у нас хвалились также находкою якобы древних славено-русских рунических письмен разного рода, коими написан Боянов гимн и несколько провещаний новгородских языческих жрецов, будто бы пятого века. Руны сии очень похожи на испорченные славянские буквы, и потому некоторые заключали, якобы славяне еще до христианства издревле имели кем-нибудь составленную особую свою рунную азбуку и что Константин и Мефодий уже из рун сих с прибавлением некоторых букв из греческого и иных азбук составили нашу славянскую!.. Такими славено-русскими рунами напечатана первая строфа мнимого Боянова гимна и один оракул жреца… Но и сие открытие никого не уверило».[366]

Читатель, однако, ошибется, если подумает, что разоблачение фальсификации «Гимна Бояну» смутило Сулакадзева. Отнюдь нет, оно лишь подвигло его на более продуманные и осторожные действия, а главное — на поиск иных форм и видов подачи и изготовления подделок исторических источников. Более того, постепенно он перешел на поточную фабрикацию подделок.

Одна из них всплыла лишь спустя много десятилетий после ее изготовления. В 1823 г. винницкий архиепископ Иоанн Теодорович во время объезда своей епархии в «глухом углу Подолии» приобрел пергаменную лицевую рукопись на 113 листах. Рукопись поразила архиепископа своей древностью: в ней имелись даты 999 г. и 1000 г. от Рождества Христова. Ее поля, свободные места были сплошь заполнены многочисленными приписками известных и ранее неизвестных исторических деятелей Руси X–XVII вв. В их числе фигурировали первый новгородский епископ («Иоаким от Корсуни»), первый российский митрополит Леон, патриарх Никон, в библиотеке которого в 1652 г. находилась рукопись, некие Оас, Урса, Гук, Володмай, чернец Наленда-«псковит» и т. д. Но, пожалуй, наиболее замечательны в обнаруженной рукописи две приписки. В первой говорилось, что настоящим молитвенником новгородский посадник Добрыня благословил великого князя Владимира («Благословлю Володимярю. Добрыня въ с[вя]темъ Хрещении Василию»). Вторая приписка представляла собой дарственную запись Владимира, согласно которой он возвращал молитвенник Добрыне для поминания его грешной души.[367]

Приписки свидетельствовали об обнаружении самой древней из известных до этого русских рукописей, восходящей к великокняжеской библиотеке, а затем бережно сохранявшейся православным духовенством вплоть до патриарха Никона, после которого она попала к некоему Михаилу Чечетке.

Иоанн Теодорович не стал делать секрета из своей находки. на вызвала огромный интерес среди украинской интеллигенции. Спустя два года «молитвеннику» великого князя Владимира, как он стал с тех пор называться, был посвящен специальный доклад И. И. Огиенко на заседании научного товарищества имени Т. Г. Шевченко во Львове, на основе которого автор затем опубликовал специальную статью.[368]

Доклад и статья Огиенко вносили существенные поправки в слухи о сенсационном открытии. Знакомство с рукописью показало, что она включала действительно молитвенник, однако была новгородского происхождения и создана не ранее XIV в. Констатировав эти бесспорные обстоятельства, Огиенко тем не менее отнюдь не дезавуировал ее значения. Оставляя в стороне палеографический анализ наиболее важного в рукописи — приписок, он решительно заявил, что «молитвенник» представляет собой северорусскую копию подлинной рукописи 999 г. украинского происхождения, которая зафиксировала и все имевшиеся в оригинале X в. приписки.

Однако и столь хитроумная интерпретация, призванная хоть как-то поддержать значимость «молитвенника» как древнего памятника украинской письменности, не смогла спасти его от уничтожающего разоблачения. В 1928 г. разбору статьи Огиенко посвятил свою работу М. Н. Сперанский. Проведя детальный палеографический анализ приписок, Сперанский легко и убедительно показал, что и речи не может идти об их сколько-нибудь значительной исторической ценности. Напомнив, что рукопись «молитвенника» была известна еще в 1841 г. как происходящая из собрания Сулакадзева,[369] Сперанский логично связал фальсификацию ее приписок с этим лицом. Перед нами, писал Сперанский, «подлинная рукопись новгородского происхождения XIV в., но с поддельными приписками, сделанными позднее, притом по письму, подражающему с палеографической точки зрения неудачно письму древнему, — обычная манера Сулакадзева…».[370]

Ко времени развенчания фальшивки Сперанский имел все основания при атрибуции ее автора ссылаться на «обычную манеру Сулакадзева» в подделках письменных источников. И из литературы, и самому Сперанскому уже были хорошо известны несколько подобных изделий Сулакадзева, в которых подлинные рукописи «удревнялись» фальшивыми приписками.

Судьба таких рукописей оказалась во многом аналогичной судьбе «молитвенника» великого князя Владимира. Еще в 1881 г. князь П. П. Вяземский сослался в своей работе о монастырях на Ладожском и Кубенском озерах на пергаменный «вселетник» новгородского митрополита XI в. Илариона как на вполне достоверный источник. В нем под 1050 г. говорилось: «Се лето принесоша съ Валаама Новуградъ Великий преподобныхъ Сергия и Германа у трети разъ».[371]

Сперанский разыскал эту рукопись, представляющую собой церковный устав в списке XV в. Здесь, как и в «молитвеннике», на свободных местах киноварью более темного цвета, чем в подлинной рукописи, Сулакадзевым все в той же безыскусной манере письма «под древность» (примитивным уставом) сделан ряд приписок. Первая из них сообщала, что рукопись написана иноком Ларионом в память пребывания в Печерском монастыре в 1050 г. Вторая приписка повествовала, со ссылкой на «древнее письмо», о путешествии апостола Андрея Первозванного в Киев, Смоленск, Новгород, Грузино, на Валаам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Что думают ученые о "Велесовой книге""

Книги похожие на "Что думают ученые о "Велесовой книге"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Творогов - Что думают ученые о "Велесовой книге""

Отзывы читателей о книге "Что думают ученые о "Велесовой книге"", комментарии и мнения людей о произведении.