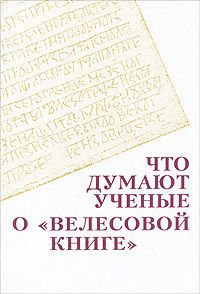

Олег Творогов - Что думают ученые о "Велесовой книге"

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Что думают ученые о "Велесовой книге""

Описание и краткое содержание "Что думают ученые о "Велесовой книге"" читать бесплатно онлайн.

В сборнике статей предлагается критический разбор "Велесовой книги" как произведения письменности и исторического источника. Вскрываются причины и условия появления этой литературной подделки середины XX в. Авторы статей — специалисты в области истории, литературы, языка, книговедения, сотрудники Академии наук и университетов. Большинство статей ранее публиковалось в научной периодике.

Для специалистов по истории отечественной культуры, широкого круга читателей.

Издатель, однако, пошел так далеко, что дополнил ВК отсутствовавшими в ней частями — Гимном Бояна и надписью на монументе княза Буса.

Гимн Бояна обретен в архиве Г. Р. Державина, первое сообщение о нем в свое время было сделано Ю. М. Лотманом.[237] Это довольно странное сочинение все того же А. И. Сулакадзева, написанное письменами, напоминающими скандинавские руны; в действительности, большей частью это так или иначе переделанные славянские и русские буквы. «Рунический» текст сопровождается переводом, который издал Ю. М. Лотман. Свою первую публикацию гимна А. И. Асов осуществил в журнале «Наука и религия» (1995, № 4), где воспроизвел «рунический» текст и снабдил его собственным переводом, вовсе не упомянув о переводе А. И. Сулакадзева; тогда он не знал еще о публикации Ю. М. Лотмана. Между двумя переводами разница столь велика, что они не могут быть отражением одного и того же оригинала. Вот для примера первые четыре стиха гимна (сверху перевод Сулакадзева):

Отличный самовидец сражений

Для ради престарелого Славена

И ты возлюбленный

новопоселенец

Подлаживай без противности

слушателям

Пьющие мед в гостиных палатах

роды князя Словена Старого,

те, что изгнали лютую мглу

от Непры-реки,

слушайте песнь Бояна!

Действительно, оригиналы тоже различаются. Первый из них, записанный у А. И. Сулакадзева «руническим» письмом, транскрибирован Ю. М. Лотманом (помещаем сверху), второй — транскрибирован собственноручно А. И. Асовым в «Книге», а также в названной журнальной публикации и в его же книге «Славянские руны и "Боянов гимн"» (М.: «Вече», 2000), о которой еще придется сказать:

метня видом косте зратаивъ

ряду деля славенся стру

оже мылъ мнъ изгоив

ладиме не переч послухъ

мётень отвэдахще гості зьдаи

вы, родовъля словена стару,

иже мгляны ізгьнвьі люти

от нэпре рече, послухы

Как видно, и оба оригинала, и оба перевода отличаются безудержной фантазией, но если творение А. И. Сулакадзева скромно хранилось почти два столетия в пыли архива, то опус А. И. Асова или его анонимного соавтора распубликован в десятках тысяч копий. Это новоиспеченное творение А. И. Асов смело датирует IV в., благодаря чему устанавливает дату рождения Буса: в свой перевод гимна он вставил слово чигирь,[238] которое в некоторых русских диалектах обозначает утреннюю Венеру, а затем без долгих сомнений отождествил это светило с кометой Галлея при ее появлении в 295 г. Известно, что комета оказывается вблизи Земли каждые 76 лет, так что приходится гадать, почему именно этот ее приход был избран А. И. Асовым, равно как и дата 20 апреля, избранная для рождения славянского героя, ибо при своих приближениях комета бывает видна месяц или два. Понятно, что перевод А. И. Сулакадзева, представляющий собою довольно осторожную стилизацию под «Слово о полку Игореве» и скандинавские саги, не мог удовлетворить А. И. Асова полным отсутствием арийской тематики. В пользу гимна можно заметить, что в отличие от ВК ему чужды дикие глагольные формы, в которых соединены суффиксы причастий с суффиксами аориста и имперфекта вроде пъящехом,[239] и злосчастные полонизмы, хотя его грамматическая структура столь же нелепа, как всей ВК, как это можно видеть и из приведенного выше четверостишия.

Надпись на монументе Бояна А. И. Асов нашел прямо в Государственном историческом музее. на представляет собою индуистский гимн с повторением священного слога Ом (Книга, 122). Интересно, что датировка на монументе дана от сотворения мира (5875 г., т. е. 368 г. от РХ) в согласии с иудейско-христианской хронологией. Известно, что абсолютной хронологией от сотворения мира в Византии в IV в. еще не пользовались, она появляется лишь в VI в. в хронографиях христианских монахов, тогда как в светской письменности еще долго применялся счет времени по правителям. Датировка обозначена буквами «велесовицы», которым приписаны именно те числовые значения, какими обладают буквы кириллицы, точно воспроизводящие греческий образец, но не глаголицы, которые сохраняют своеобразие славянского алфавита (так, цифра 5 обозначена буквой Е, а не буквой Д, как ожидалось бы). Не обошлось и без других странностей. Цифра 700 обозначена почему-то вариантом буквы И, тогда как вместо 30 стоит 3 (буква Г). В комментарии утверждается, что еще до 368 г. Бус произвел реформу славянского календаря, и православная Церковь в России до сих пор именно им и пользуется (Книга, 382–383).

Примеры филологической некомпетентности А. И. Асова встречаются на каждом шагу. Здесь и простая неграмотность, которая сказывается в употреблении слова оранжировка (Тайна, с. 334 дважды) или формы языцами (Книга, 85, в собственном переводе), здесь и непонимание текста или даже порча его при желании «исправить», о чем только что говорилось. Из наиболее зияющих ляпсусов можно указать на то, что причастие мн. числа крыженщие автор характеризует как аорист 3 л. ед. ч. (Книга, 393).

Показательны комментарии к гимну Бояна. В порядке исключения форма текосте характеризуется правильно как сигматический аорист 2 л. мн. ч., но за этим следует утверждение, открывающее крайне превратные представления автора о деле, за которое он взялся: «Приведен в праславянской форме. В старославянском языке, в том числе и в языке ВК, «кс» уже перешло в «ч». Вновь мы видим древнюю форму, восстанавливаемую только благодаря сравнительному языкознанию. Во времена Сулакадзева сей науки не было» (Книга, 392). Форма текосте не является древней, это новый тип аориста, который преобладает в памятниках древнерусской письменности, так что не нуждается в «реконструкции». Говоря о переходе «кс» в «ч», который к данному случаю, как легко видеть, не имеет никакого отношения, да и вообще никогда не был известен, А. И. Асов реагирует, вероятно, на замечание О. В. Творогова о том, что праслав. *кесо дало рус. часъ (критике О. В. Творогова подверглись придуманные Ю. П. Миролюбовым формы вроде щас вместо час).[240] Хотя в гимне Бояна и имеются правильные глагольные формы, способ их употребления и интерпретации вновь выдает руку невежественного фальсификатора. Строчка 20-я гимна читается «Гамъ Боянъ пелъ и текосте вы» с переводом «Гимны Боян запел и потекли сотни воинов» (Книга, 118–119). Что рус. гам может означать «гимн», догадался уже А. И. Сулакадзев в своей подделке, которой снабдил доверчивого Г. Р. Державина;[241] но почему А. И. Асов считает, что это мн. число? Форма пелъ для IV в. удивительна во всех отношениях: писаться она должна через ять (ѣ) и не могла употребляться отдельно без глагола-связки. При глаголе текосте недопустимо употребление местоимения, ибо сама глагольная форма содержит в себе ту информацию, которая сегодня при упрощении нашей глагольной системы передается местоимением. Кстати сказать, это самая яркая черта, выдающая фальсификацию, — постоянное и не к месту употребление личных местоимений, которых почти не было в древних текстах. Фальсификатор еще может с грехом пополам найти по справочнику нужные грамматические формы, но для верного их употребления необходима начитанность в текстах определенного периода. Невзирая на правильно установленное 2-е лицо, А. И. Асов переводит глагол 3-м лицом, не придавая значения таким мелочам. Несколько раньше в этом гимне говорится «молвихомъ радимичи», где правильная по сути глагольная форма 1 л. мн. числа стоит на месте 3 л. мн. числа «молвяху» или «молвиша», что должно значить «сказали радимичи». Но перевод еще неожиданнее: «Ты, князь, промолвил радимичам».

Еще обильнее комментарий к «Боянову гимну» содержит книга А. И. Асова «Славянские руны». Здесь можно найти много такого, чего не видывала до сих пор русская научная литература. Например: слово послух «свидетель» в род. падеже имеет окончание — си, т. е. послухси (с. 250–252); в выражении «Слова о полку Игореве» по замышлению Бояню форма Бояню — род. пад. существительного (с. 253), тогда как это дат. пад. прилагательного; слово злу значит златогору (с. 257); вргу значит Сварогу (с. 259); слово метенъ значит мед, его окончание «-ен» произошло из конечного носового звука (!), а глухое «-т-» отражает оглушение на конце (с. 261), ибо А. И. Асов не знает, что глухие согласные появились на месте звонких лишь в XIII в. после падения редуцированных; форма послухъ — глагол (!) со значением «слушайте!» (с. 269), форма будесва повелит, наклонение буд. времени (!) со значением «будем своих» (с. 271), и т. д. и т. п. Особенно нелепы попытки обобщения грамматических явлений текста. Автор утверждает, например, что «флексии мн. числа в аористе и повелит. наклонении глаголов праславянского языка образовывались от местоимения вы, а не те, как в старославянском», или что «имперфект в 3-м лице может исполнять роль возвратного глагола» (с. 347). По сути всякое суждение А. И. Асова из области лингвистики или ложно, или неуместно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Что думают ученые о "Велесовой книге""

Книги похожие на "Что думают ученые о "Велесовой книге"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Творогов - Что думают ученые о "Велесовой книге""

Отзывы читателей о книге "Что думают ученые о "Велесовой книге"", комментарии и мнения людей о произведении.