Светлана Коваленко - Анна Ахматова

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

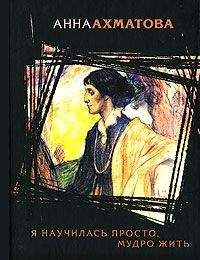

Описание книги "Анна Ахматова"

Описание и краткое содержание "Анна Ахматова" читать бесплатно онлайн.

Светлана Коваленко, известный исследователь судьбы и творчества Анны Ахматовой, доктор филологических наук, предприняла первую попытку жизнеописания поэта для серии «ЖЗЛ». На первый план вынесены важнейшие для понимания поэта темы: родословная Ахматовой и ее поэтическая мифология; Ахматова и ее лирические адресаты: Н. Гумилёв, А.Модильяни, Н. Недоброво, Б. Анреп, И.Берлин (реальные истории и их преломление в поэзии); культура любви в интерпретации Ахматовой; причины и следствия печально известного постановления ЦК ВКП(б); судьба ахматовского наследия и др. Книга, вобравшая ранее малодоступные или же рассеянные по отдельным и специальным изданиям материалы, представит несомненный интерес для читателя.

Десять лет Ахматова не отвечала ни на одно письмо Виктора и только в 1963 году ответила:

«Милый Виктор, чувствую себя виноватой перед тобой. Я своевременно получила и твою фотографию, за которую яя тебя благодарю, и чудесные нейлоновые чулки. Но мои постоянные переезды из Москвы в Ленинград и из Ленинграда в Москву, а еще больше тяжелая сердечная болезнь и длительное пребывание в больнице – у меня было уже три инфаркта – нарушают нормальное течение моей жизни. О себе мне почти нечего тебе сообщить. Я немного перевожу, в настоящее время – румын, и занимаюсь Пушкиным.

Еще раз благодарю тебя, что не забыл сестру.

Твоя Аня.

7 июня 1963, Москва».

Через два года, приехав в Англию получать почетную степень доктора литературы в Оксфордском университете, Ахматова отправила брату телеграмму 10 июня 1965–го: «Буду жить неделю в Президент Рузвельт отеле, Лондон. Телеграфируй или позвони мне. Сестра Анна».

Еще за полгода до поездки в Оксфорд Ахматова писала брату:

«1 декабря 1964, Москва. Милый Виктор,

Случалось так, что потеряла твой адрес и вовремя не ответила тебе и не поблагодарила за твой великолепный подарок – черное кимоно. Я ношу его с особым удовольствием. Сегодня еду в Рим и на Сицилию, где мне вручат премию за стихи. Командировка всего на 10 дней. Я, конечно, в большой тревоге, – выдержит ли мое здоровье. Посылаю тебе мою последнюю фотографию, она лучше всех остальных. Передай мой привет твоей жене. Целую тебя.

Всегда твоя Аня».

Глава вторая

ДЕТСТВО

Анне не было года, когда семья переехала с юга в Петербург и Горенки поселились сначала в аристократическом и совершенно не пригодном для жизни многодетной семьи Павловске, а затем перебрались в Царское Село, где легко было снять просторную квартиру. Городок причудливо сочетал в себе роскошь Царской резиденции – свою парадную часть со старыми парками, водопадами, галереями, арками и античными статуями с другой его частью – мужской и женской гимназиями, одноэтажными и двухэтажными старыми домами и домиками.

Детство Ахматовой, ее отрочество, юность и годы жизни с Гумилёвым связаны с Царским Селом, главной памятью сердца. Ее первые воспоминания: «…зеленое, сырое великолепие парков. Выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки», – отложились в ее первых стихах, обращенных к Царскому Селу:

По аллее проводят лошадок.

Длинны волны расчесанных грив.

О, пленительный город загадок,

Я печальна, тебя полюбив.

(В Царском Селе, 1911)

В Царском она встретила Николая Гумилёва и свою юношескую любовь Владимира Голенищева—Кутузова, здесь развивался ее роман с Николаем Недоброво и здесь же она познакомилась с Борисом Анрепом. Отсюда с Гумилёвым, а потом и одна она ездила в Петербург на «башню» к Вячеславу Иванову и в «Бродячую собаку», на сеансы к Натану Альтману, когда он писал ее знаменитый портрет, один из шедевров модернистской портретной живописи.

Горенки поселились в доме купчихи Евдокии Ивановны Шухардиной, третьем от вокзала, чтобы Андрею Антоновичу было удобно ездить в Петербург на работу.

Дом купчихи Шухардиной, который стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка, имел свою столетнюю историю и тревожил детское воображение. Старики говорили, что здесь «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор, или трактир. Перед сном дети тайно, слой за слоем, обдирали обои, пробираясь к первому, как они считали, – «красному», свидетелю далекого прошлого, которому принадлежали и бакалейная лавочка в полуподвале с неистребимым запахом колониальных товаров, и мастерская сапожника Неволина, о чем сообщала вывеска с нарисованным сапогом, и сам сапожник, которого можно было разглядеть в окно, – «в зеленом переднике, с мертвенно—бледным отекшим лицом пьяницы». В Царском Селе, в доме Евдокии Ивановны Шухардиной, семья Го—ренко с небольшими перерывами прожила до августа 1905 года.

В заметках к автобиографической прозе Ахматова вспоминала:

«Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель—адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на „браковках“. Автомобилей еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40–м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1820 года – «Я лопухи любила и крапиву…».

По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый забор. Вернувшись осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Г<оренко> в Царском, Н. С. <Гумилёв> был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему. Не туда ли он заехал в своем страшном «Заблудившемся трамвае»:

А в переулке забор дощатый,

Дом в три окна и серый газон…

<…> А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из—под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем—то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме»»… (АхматоваА. Собрание сочинений. Т. 5. С. 168–171).

Стоявший на скрещении дорог дом был для Ани Горен—ко прекрасной «смотровой площадкой», соединяющей разные временные пласты, сегодняшнее каждодневное с уходящим, как ей казалось, уже потусторонним.

Дом Шухардиной Горенки, занимавшие его верхний этаж, делили с Тюльпановыми, жившими в его первом этаже.

Так Аня Горенко и Валя (Валерия) Тюльпанова стали соседями. Знакомство девочек произошло еще летом 1895 года в Гунгербурге, модном курорте, где снимали дачи Горенки и Тюльпановы.

Возвращаясь к этому времени, Ахматова делает запись в рабочей тетради: «Когда мне было 5 и 6 лет, семья проводила лето в Гунгербурге, где я впервые увидела море и великолепные парусные суда в устье Наровы» (Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой: 1889–1966. М., 2008. С. 30).

Валерия Сергеевна Срезневская (Тюльпанова) вспоминает: «Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой. Я была очень подвижной, веселой, шаловливой и общительной. Особенной дружбы у нас не возникло, но встречи были частые, болтовня непринужденная и основа для дальнейших отношений возникла прочная. Настоящая большая, на всю жизнь тесно связавшая нас дружба пришла позже, когда мы жили в одном и том же доме в Царском Селе… При доме был большой хороший сад, куда обе семьи могли спокойно на целый день выпускать своих детей и не затруднять ни себя, ни своих гувернанток прогулками» (Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М. М. Кралин. Л., 1990. С. 15–17).

В Царском Селе Горенки жили широко и вольготно. Квартиры были просторные, материальных затруднений семья не испытывала. Андрея Антоновича и Инну Эразмовну связывала страсть. За тринадцать лет прелестная синеглазая, с удивительным цветом лица и маленькими изнеженными ручками, она родила шестерых детей: Инну, Андрея, Ирину, Анну, Ию, Виктора, была заботливой матерью. Однако дети оказались подвержены туберкулезу. С тех пор как умерла четырехлетняя Ирина (Рика), в дом вселилось уныние. Умирающую девочку увезли в именье к тетке Анне Эразмовне Ва—кар (Шелиховская слобода Летичевского уезда Подольской губернии), пытаясь скрыть ее смерть от других детей. Анна Ахматова рассказывала об этом своему биографу Аманде Хейт: «Рика жила у тетушки, и ее смерть держалась в тайне от остальных детей, но Анна тем удивительным чутьем, каким обладают только дети, догадалась, что случилось, и впоследствии говорила, что эта смерть пролегла тенью через все ее детство» (Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. М., 1991. С. 22).

Настроения смятенности и страха, все же подсказанные детским чутьем и испытанные, нашли отражение в одном из ранних стихотворений Анны:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Анна Ахматова"

Книги похожие на "Анна Ахматова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Светлана Коваленко - Анна Ахматова"

Отзывы читателей о книге "Анна Ахматова", комментарии и мнения людей о произведении.