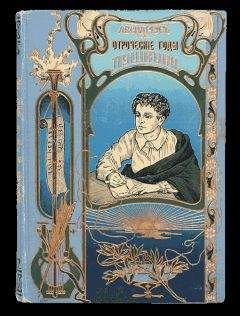

Василий Авенариус - Отроческие годы Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отроческие годы Пушкина"

Описание и краткое содержание "Отроческие годы Пушкина" читать бесплатно онлайн.

В однотомник знаменитого беллетриста конца XIX — начала XX в. Василия Петровича Авенариуса (1839 — 1923) вошла знаменитая биографическая повесть "Отроческие годы Пушкина", в которой живо и подробно описывается молодость великого русского поэта.

— Не смей называть меня Виленькой! — огрызнулся на него Кюхельбекер. — Я не раз уж просил тебя…

— Экой чудак, право! Ведь мамаша твоя тебя так называет…

— То мамаша, а то ты!

— Да ведь вот другие же за такие клички не обижаются: Илличевский — за «Олосеньку», Дельвиг — за "Тосеньку"…

— Ну полноте, господа, перестаньте, прошу вас! — вмешался умоляющим тоном Корсаков. — Твой вклад, Кюхельбекер, я с благодарностью принимаю. А на вас обоих, — прибавил он, обращаясь к Пушкину и Дельвигу, — я положительно рассчитываю.

Расчета его они, однако, не оправдали. Как он ни торопил их, наши ленивцы все отнекивались, а отложить выпуск раз задуманного издания не позволяла Корсакову его издательская лихорадка. И вот 11-е число того же декабря ознаменовалось выходом первого лицейского рукописного журнала.

На заглавной странице было выведено с каллиграфическими выкрутасами название журнала:

ВЕСТНИК

Под заголовком столь же старательно, но более мелким шрифтом было изображено:

издаваемый Николаем Корсаковым

По скромности Илличевского его "Сила времени" так и не украсила первых страниц журнала; они были отведены фельетону, посвященному разным мелочам лицейского быта: штрафному билету, пари из-за булки, проделкам и ссорам Гурьева и т. п. За фельетоном шел отдел, почему-то названный «Смесью», хотя он весь состоял из двух только стихотворных пьес: вышеупомянутого стихотворения Илличевского и обещанного Кюхельбекером «кусочка» перевода его "Грозы С-т Ламберта". Насколько верен и грамотен был этот перевод, можно судить уже по тому, что профессор Кошанский (которому, как первому вдохновителю лицейской Музы, был обязательно поднесен корсаковский "Вестник") впоследствии не раз прочитывал эти образцовые в своем роде вирши, чтобы указать, "как не следует писать".

Третий и последний отдел первого номера журнала составляли "Разные, известия", где, между прочим, говорилось и о предложении надзирателя Мартына Степановича Урбановича-Пилецкого учредить лицейское литературное общество.

Переходивший из рук в руки «Вестник» был только предвестником дальнейшей журнальной деятельности лицеистов. Каждый, кому удалось связать мало-мальски складно пару фраз, а тем более — стихов, чаял теперь в себе назревающий талант и порывался если и не издавать также свой самостоятельный орган, то хотя принести в чужой журнал свою посильную лепту. Из среды этих вновь народившихся литераторов выдвигались Илличевский и Пушкин — эти "лицейские Державин и Дмитриев", как величали их с какой-то благоговейною шутливостью их собратья по перу. У того и другого были свои поклонники, которые сгруппировались около них еще плотнее, когда в начале 1812 года оба они также стали издавать журналы. Журнал Илличевского получил название "Для удовольствия и пользы", журнал Пушкина — "Неопытное перо". В первом номере своего журнала Пушкин поместил свое первое же стихотворение «Роза», положившее начало его литературной славе. Нечего и говорить, что самым верным сотрудником его был барон Дельвиг, который ради поддержки журнала усиленно боролся с одолевавшей его ленью. И Кюхельбекер тоже мечтал было принять участие в журнале, но Пушкин каждый раз окачивал его поэтические порывы ключевой водой.

— Писал бы ты, Кюхля, лучше по-своему, по-немецки, — советовал он ему.

— Да я такой же русский, как и ты! — обижался Кюхля. — Я родился в России, здесь, в Павловске, где покойный отец мой был комендантом, и сердце в груди у меня чисто русское…

— Да язык-то у тебя во рту немецкий, суконный. Право, брат, послушайся меня: по-немецки ты, может быть, написал бы что-нибудь и дельное…

— У немцев и без меня довольно своих поэтов, а русским и я принесу крупицу пользы.

— Но когда, спрашивается? Ведь если стихи твои — извини, брат! — и принимаются в наши лицейские журналы, то больше для потехи.

— А! Вот как!.. Буду знать…

И с этой минуты Пушкин лишился своего «потешного» сотрудника, который перекочевал в лагерь более снисходительного Илличевского. Но такая потеря нимало не огорчила Пушкина, который в Дельвиге нашел и самого преданного друга и усердного сотрудника.

Поэт, по понятим того времени, должен был быть сколь возможно ленив и беспечен. Этими двумя отрицательными качествами оба друга наши обладали вполне. Разница между ними была только о том, что Дельвиг, считавшийся одним из последних учеников в классе, и за стихи принимался нехотя и вяло, тогда как Пушкин по необычайной своей даровитости на уроках схватывал все на лету и опережал более прилежных товарищей; в писании же стихов выказывал замечательную усидчивость: отделывал, оттачивал, как токарь, каждый стишок, пока не оставался совершенно доволен им.

— В тебе немецкая кровь прабабки твоей фон Шеберг, — замечал Дельвиг. — Во мне же кровь эта вся выдохлась: осталась одна родная, святая славянская лень.

И точно своею «святою» ленью он как бы даже гордился, рисовался, неоднократно воспевал ее и еще в лицее написал себе такую надгробную надпись:

Прохожий! Здесь лежит философ-человек:

Он проспал целый век.

Пушкин хотя также тяготился связывающим обязательным трудом, но не «просыпал» своего века: был игрив и пылок, а насидевшись в классе, набегавшись до упаду с прочими шалунами, охотнее всего искал отдохновения в беседе со спокойным и рассудительным Дельвигом, который в свободные часы лежал обыкновенно у себя в камере на кровати с книжкой или же просто дремал. Но оба они были мечтатели, ярые поклонники классической поэзии и мифологии и располагали поэтому неистощимой темой для дружеских излияний; по разнородности же своих темпераментов они как бы дополняли один другого и поэтому безотчетно все сильнее тяготели друг к другу.

А тут подошла и весна — эта лучшая союзница всех сочувственных душ. В то самое время, как прочие товарищи, резвясь, бегали взапуски по оголенным аллеям дворцового парка, по его топким полянкам, покрытым еще кое-где тонкой пеленой обледеневшего снега, — Дельвиг брал под руку Пушкина, порывавшегося бежать вслед за товарищами, и насильно усаживал его рядом с собой на скамейку.

— Ну, посидим тут! Охота тебе бегать! Вишь, как славно солнышко уже греет!

И молча нежились они вдвоем под первыми теплыми лучами весеннего солнца, вдыхали полною грудью слегка нагретый, но еще свежий воздух, пропитанный запахом оттаивающей земли и прошлогодних листьев.

— Слышишь, как журчит где-то? — говорил, бывало, расслабленным от блаженства голосом Дельвиг, щурясь сквозь темные очки и не шевелясь с места. — Это мать-земля просыпается и в полусне лепечет.

А живчик Пушкин с любопытством всматривался в ту сторону, откуда доносилось мелодичное журчание снегового ручья, и вдруг замечал, как из-под прибитого к земле полуистлевшего листа начинает выглядывать острою зеленою иглой молоденькая травка.

— Смотри, Тося, смотри! — в безотчетном восторге восклицал он. — Я вижу, как трава растет…

— Ну, этого ты не увидишь, — возражал более хладнокровный Дельвиг. — Вероятно, ветром как-нибудь лист немножко сдунуло.

Пушкин в досаде вскакивал на ноги.

— Да нет же! Говорю тебе: на моих глазах сама травка свернула его в сторону.

— Ну ладно, не кипятись, садись, пожалуйста, — соглашался миролюбивый друг.

— Нет, смотри сам…

— Я ведь близорук и верю тебе на слово.

А волшебница-весна все более вступала в свои права: одела уже оголенные ветви дерев зеленым пухом, а там и глянцевитою, густою листвой, вызвала из южных стран целые хоры пернатых певчих. Сторожа-инвалиды в угоду ей смели везде опавшие осенью листья. Песочные дорожки живо пообсохли. В несколько дней пустой, запущенный парк сделался неузнаваем: приубрался, принарядился, огласился птичьим гамом и свистом.

Не раз друзья-поэты садились теперь у подножия памятника знаменитого предка Пушкина — наваринского героя Ивана Абрамовича Ганнибала, и Пушкин посвящал своего нового друга во все подробности своей семейной хроники. Но любимым местом отдохновения их был полуостровок большого пруда. Здесь, в виду зеркальной водной глади, отражавшей в себе и береговую зелень, и молочные облака в вышине, и длинношеих красавцев лебедей, гордо плававших взад и вперед, — они, растянувшись в мягкой мураве, по часам зачитывались стихами русских и французских поэтов и обдумывали вместе темы для собственных своих будущих творений, из которых большая часть, конечно, так и осталась ненаписанной. По временам только оба вздрогнут, бывало, когда какой-нибудь шальной лебедь пронзительно загогочет во все свое лебединое горло, а вся стая лебедей тут же подхватит его крик и стремительно понесется над стеклянного гладью пруда, с плеском разбивая ее взмахами своих широких крыльев. Вздрогнут они — и улыбнутся друг другу; потом вдруг, как по уговору, в один голос начнут декламировать элегию Батюшкова:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отроческие годы Пушкина"

Книги похожие на "Отроческие годы Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Авенариус - Отроческие годы Пушкина"

Отзывы читателей о книге "Отроческие годы Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.