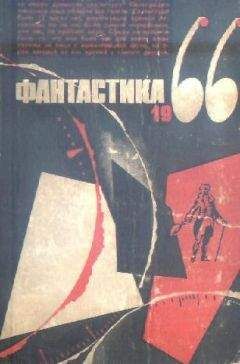

Дмитрий Биленкин - Фантастика, 1966 год. Выпуск 3

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фантастика, 1966 год. Выпуск 3"

Описание и краткое содержание "Фантастика, 1966 год. Выпуск 3" читать бесплатно онлайн.

Однако многие фантастические сатиры тех лет страдали мелкотемьем, ведь лишь наличие «дальнего прицела», крупномасштабность, непрерывное сопоставление настоящего с эталоном будущих веков могло позволить создать настоящую, большую сатирическую фантастику. Таким «дальним» видением обладал Вл. Маяковский. Уже его поэзии свойственны были гиперболичность, глобальность и историчность мышления.

Вспомним разговор с потомками (в поэмах «Про это», «Во весь голос»). Это не формальный прием, не оригинальничанье, а внутреннее мироощущение поэта, остро чувствовавшего движение истории, слитность мировой жизни в единое целое.

Исследователь творчества Маяковского, А.Метченко, удачно замечает, что, только глядя из космоса, можно было написать строки: «Дремлет мир, на Черноморский округ синь — слезищу морем оброня». Это было написано вскоре после романтической сказки «Летающий пролетарий», в которой поэт пытался заглянуть в будущее, в быт коммунизма, в будни людей, переделавших землю и покоривших воздух.

В «Клопе» Маяковский судил мещанство от имени будущего. Это была едва ли не первая в мировой литературе попытка скрещения драматического жанра с научной фантастикой. Перенос Присыпкина в будущее для Маяковского опятьтаки не формальный прием, а органическое продолжение сюжета, выражающее развитие мысли. Утопические конструкции мира будущего, эскизно набросанные Маяковским, подчинены одной цели — показать мир труда, радости и света, мир гармоничных людей и отношений, то есть всего того, что принципиально несовместимо с присыпкинским мещанством.

Интересны новаторские находки Маяковского, до сих пор не оцененные в фантастике. Прежде всего он нашел оригинальный путь решения одной из труднейших задач фантастики — «овеществления», то есть превращения в чувственную реальность, в зримый образ абстрактного понятия «тенденция развития общества». Занимаясь по преимуществу тенденциями, фантастика зачастую только иллюстрирует их. Присыпкин — живой, до ужаса живой и живучий мещанин, и его случайное воскрешение дает возможность увидеть «тенденции омещанивания» в чистом, удобном для исследования виде — в стерильной (для мещанства) лаборатории будущего. По существу, Маяковский здесь «остраннет» явление, то есть моделирует его в иных, непривычных условиях, рассматривает под новым углом зрения, позволяющим взглянуть на него свежим, не утомленным привычкой взглядом.

Маяковский показывает и образец решения «проблемы человека» в фантастике. Его Присыпкин не экскурсант, разглядывающий мир будущего; нет, это законченное эгоистическое «я», нехитрую механику которого раскрывает пьеса. И это исследование сегодняшнего человека через сопоставление его с будущим тоже очень интересный и оригинальный прием; ведь в подавляющем большинстве случаев схема классической фантастики («встреча с Неведомым») исчерпывается тем, что будущее познается через сопоставление его с сегодняшним человеком.

«Баня» атакует бюрократизм с тех же позиций-требований завтрашнего дня. Заметим, как блестяще выбрал Маяковский направления главных ударов — угроза мещанства и угроза обюрокрачивания государственного аппарата; пройдут десятилетия, и только тогда фантасты схватятся за перья и сделают обличение именно этих тенденций (правда, уже в изменившемся виде) главной темой своего творчества.

В «Клопе» настоящее и будущее были разделены; в «Бане» они просвечивают друг сквозь друга, как реальная обстановка — сквозь Фосфорическую женщину. Фантастика в «Бане» несет иную нагрузку; это прием, позволяющий непрерывно контролировать происходящее по нормам будущего. Противостоящие силы — фантастически гротескный Главначпупс и фантастически романтическая Машина времени — условные формы воплощения не олицетворенных в реальности и враждебных сил: потока времени и плотины казенного равнодушия, преступной бюрократической системы, пытающейся остановить время, или, перефразируя Оптимистенко, удержаться за место и удержать место на месте. Посланец будущего позволяет «взглянуть со стороны» на настоящее, увидеть эти подспудные тенденции, понять величие «малых дел» настоящего.

Фантастические пьесы Маяковского, конечно, далеки от психологизма Ал. Толстого; это лежит вне их творческой установки. Они ближе к современной фантастике с ее «мысленным экспериментированием», ставящим героев или мир в необычные условия. «Аэлиту» или «Гиперболоид» никто не назовет иначе, как фантастическими произведениями; однако, сопоставляя их с пьесами Маяковского, можно заметить, что, пожалуй, книги Толстого по внутренней схеме ближе к традиционному реалистическому ряду, чем «Клоп» или «Баня».

Пьесы Маяковского — и в этом их главное, новаторское, но в те годы не замеченное значение — это прежде всего типичные «мысленные эксперименты», и в этом плане сравнивать их можно, например, с «Возвращением со звезд» Ст. Лема, «Операцией Вега» Ф.Дюрренматта или «Попыткой к бегству» А. и Б.Стругацких.

Книги Алексея Толстого и Александра Беляева, пьесы Владимира Маяковского — наиболее крупные, новаторские произведения советской фантастики 20-х годов. Но как было показано выше, они не исчерпывают всего многообразия имен, направлений, которые в совокупности образовали фундамент нашей фантастики в первое десятилетие ее существования.

Деятельность «крупных» шла на фоне сложного и противоречивого развития фантастической литературы, которое мы пытались изобразить.

Таким образом, 20-е годы были очень важным этапом в становлении советской фантастики. В это время сложились некоторые устойчивые признаки ее. Это прежде всего значительно более тесная, чем в американской science fiction, связь с действительностью, с настоящим. И стремление выразить свое ощущение связанности научного развития с общественным, показать социальное значение научного открытия. И постепенно складывавшийся гуманистический идеал, воодушевлявший фантастику и в ее попытках заглянуть в будущее и при критике буржуазного строя. Зарождается стремление к научности самой фантастики. Появляются многочисленные варианты некоторых устойчивых тем; зарождаются жанры внутри самой фантастики.

Кое-что оттесняется временем. Романтическое ощущение глобальности событий, подвижности, изменчивости действительности, чувство истории, присущее очень несовершенным еще романам начала десятилетия, исчезает в фантастике конца этого периода; угасает и утопический жанр; ослабевают уэллсовские традиции сочетания научного, социального с историческим и психологическим. Уже не внутреннее движение истории, а ее внешний, причудливый, прихотливый облик отображается фантастикой, вернее, частью ее, становится темой памфлета и гротеска. Основная масса фантастики к концу десятилетия все более тяготеет к показу научно-технического прогресса вне связи с отдаленной исторической перспективой, к показу осуществимого и близкого будущего.

Это тяготение вполне понятно психологически. Романтика «последнего» революционного натиска на твердыни капитала к концу 20-х годов полностью уступила место новой идее — планомерного, организованного натиска на отсталость России, идее победоносного социалистического строительства, подкрепленного научно-техническим прогрессом.

Но вспомним еще раз, как неясны были в то время пути и перспективы этого движения, какие кипели идейные бои с его противниками! В те годы вульгаризаторы из РАППа нападали на фантастику за то, что она, дескать, отрывается от непосредственных, реальных задач, от показа близкой победы на новом пути. Между тем, не поднимаясь к будущему, отказываясь от далекого продолжения в будущее того, что только назревало в современности, фантастика неминуемо обрекала себя на скольжение по поверхности настоящего. Задачи фантастики критика тех времен сводила к популяризации знании, к просветительству; именно такой характер носили постоянные придирки к Беляеву по поводу «отрыва от науки».

В фантастике конца 20-х годов постепенно складывался новый облик «продолженной действительности» — не той, что меняется громадными революционными скачками, а той, где расцвет общества становится прямым и автоматическим следствием научно-технического прогресса и не требует сознательной деятельности людей.

Преуменьшение сложности истории, преувеличение роли науки способствовали складыванию своеобразного «рационалистического мифа» в советской фантастике на рубеже 30-х годов. Но это уже другая история, как говорится.

Говорит ли нам что-нибудь о развитии современной фантастики этот обзор советской фантастической литературы 20-х годов?

В основных особенностях ранней советской фантастики, в присущем ей обостренном чувстве историзма, в самом факте быстрого расцвета ее в первые же годы революции ощущается, на наш взгляд, одно важное обстоятельство. Фантастика порождается не только успехами науки и техники, и связь ее с этими успехами на первых порах еще чисто внешняя и слабая. Истинная причина «взрыва фантастики» — в революционных катаклизмах, потрясших действительность, показавших идущее на глазах превращение настоящего в будущее, движение истории. Именно острое ощущение того, что на наших глазах новая действительность вторгается в старую, стоит на ее пороге, — именно оно и породило советскую фантастику с ее чувством «катастрофы» на первых порах и чувством «близкого будущего» на более поздних.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фантастика, 1966 год. Выпуск 3"

Книги похожие на "Фантастика, 1966 год. Выпуск 3" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Биленкин - Фантастика, 1966 год. Выпуск 3"

Отзывы читателей о книге "Фантастика, 1966 год. Выпуск 3", комментарии и мнения людей о произведении.