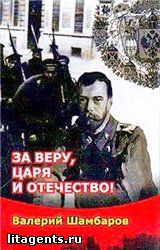

Валерий Шамбаров - За Веру, Царя и Отечество

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За Веру, Царя и Отечество"

Описание и краткое содержание "За Веру, Царя и Отечество" читать бесплатно онлайн.

Эта книга содержит полную историю первой мировой войны на русском фронте и близка по тематике к ранее изданным работам автора — «Белогвардейщина» и «Государство и революции». В ней рассказывается о героях и полководцах забытых сражений, описываются малоизвестные боевые операции российской армии. Основываясь на богатом фактическом материале, автор по-новому предлагает взглянуть на ход той войны и оценить ее значение в истории нашей страны. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

В этот период сражения происходили и в Сербии. Завершив мобилизацию, австрийцы 12.8 перешли здесь в общее наступление силами 5-й, 6-й и 2-й армий. Поначалу имели успех, но уперлись в подготовленную оборону на р. Ядар. А потом сербы нанесли контрудар и прорвали фронт. Австрийцы попятились, а с 20.8 отход стал все более беспорядочным, части побежали. К 24.8 их выбросили с сербской территории. Разгром был впечатляющий — сербы захватили 50 орудий и 50 тыс. пленных. Причин подобному исходу сражения было несколько. Австрийцы поплатились за легкомыслие, настроившись на легкую карательную экспедицию. В бою их солдаты были впервые. А сербы являлись уже опытными бойцами, да и сражались на высочайшем патриотическом подъеме. К тому же планы австрийцев им были известны. Как уже отмечалось, русская разведка получила их от завербованного Редля — и поделилась своей информацией с Белградом. Конрад же, узнав о предательстве, изменил планы развертывания против русских, а против Сербии — нет. И его удары ждали именно там, где нужно. Ну и наконец, попытка Конрада осуществить нечто вроде "плана Шлиффена" содержала в себе крупную ошибку. Он строил рассчеты на том, что мобилизация в России займет 30 дней. Однако из-за интенсивного железнодорожного строительства перед войной, умело составленных мобилизационных планов русские армии сосредоточились гораздо раньше, и уже 17 — 18.8 перешли в наступление. Поэтому "эшелон С" — 2-ю армию, направленную на сербский фронт и еще не успевшую там ничего сделать, пришлось срочно снимать и перебрасывать в Галицию.

14. ГУМБИННЕН

За Россию, за веру святую,

В бой пойдем мы во имя Христа…

Марш лейб-гвардии уланского полкаРусские военные планы проведения не одной, а сразу двух наступательных операций в свое время были раскритикованы вдоль и поперек. Поскольку, мол, противоречили учению Клаузевица об одном главном ударе. Еще больше осуждалась другая их особенность — что наступление начали «неготовыми», до сосредоточения основных сил. Дескать, из-за легкомыслия командования (вариант — поскольку зависели от Франции) вынуждены были в ущерб своим интересам действовать на 15-й день мобилизации, тогда как для общей готовности требовалось 30 — 40 дней (а некоторые уверяют, что до 2 месяцев). Сразу отметим — авторами подобных нападок являлись политические и общественные деятели, абсолютно некомпетентные в военных вопросах, но готовые везде увидеть недостатки "царского режима". Ну и литераторы, бездумно переписывавшие чужие мнения. Что же касается военных специалистов как в старой армии (Брусилов, Алексеев, Деникин), так и советских (см. напр. работы проф. А. Коленковского, предисловие О. Касимова к кн. Б. Такман "Августовские пушки" и др.), то они, несмотря на разницу политических взглядов, приходили к выводу — планы 1914 г. были в своей основе верными, если не единственно возможными.

Впрочем, в этом нетрудно убедиться и не специалисту. Допустим, Россия бросила бы все силы против австрийцев, оставив против немцев лишь заслон. Но ведь это и требовалось Германии — выиграть время, чтобы разгромить Францию, а потом перенацелиться на Восток. А если бы сосредоточили все что можно против Германии, то получили бы мощный удар во фланг и тыл со стороны Австро-Венгрии, ее главная группировка как раз и собиралась от Кракова наступать на север и захлопнуть "польский мешок". А заодно такой вариант событий обрекал на гибель Сербию. Правда, иногда приводится альтернативный план. Бросить все силы на австрийцев, разгромить их и выйти в Силезию, что для Германии было бы более чувствительным, чем Восточная Пруссия и тоже вынудило бы снимать войска с Запада. Однако учтем — разгромить Австро-Венгрию и прорваться в Силезию следовало бы за 2 недели, пока немцы не раскатали Францию и не взяли Париж. А это попахивало авантюрой почище, чем у Шлиффена. Надо иметь в виду и то, что пропускная способность железных дорог — величина ограниченная и сосредоточить, а потом и снабжать две группировки в разных местах — далеко не то же, что сконцентрировать и обеспечивать их в одном месте.

Ну а теории Клаузевица как раз в ходе Первой мировой стали давать сбои. И практику нескольких одновременных ударов впоследствии применяли и русские, и немцы, и французы, и советские армии во Второй мировой. Серьезная ошибка в русском военном планировании, конечно, имелась, но другая — расчет на короткую войну. Но он основывался на вполне объективных исходных данных — ни в одной стране экономика не была рассчитана на длительные военные действия. Вот и Россия к таковым не готовилась. Тот факт, что никакой ее зависимостью от Запада в 1914 г. даже не пахло, признали впоследствии даже советские историки. Наоборот, с военной точки зрения Франция очень сильно зависела от русских. Но и Россия, в свою очередь, была заинтересована спасти союзницу и не остаться одной против трех враждебных держав. И между прочим, обязательство она брала выступить не на 15-й день мобилизации, а после 15-ти дней. Наверное, разница есть. Так, начать наступление Северо-Западного фронта намечалось на 17.8 (18-й день), а Юго-Западного на 19.8 (20-й день).

Что же касается «неготовности», то в России очень умно было распланировано поэтапное развертывание частей. На 15-й день на фронте сосредотачивалось около 1/3 всех войск (27 пехотных и 20 кавалерийских дивизий). Через 8 дней добавлялась еще 1/3 (32 — 35 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизии). К 30-40-му дню мобилизации вводилось еще 12 — 17 дивизий. А потом начинают прибывать войска из Сибири. В общем, если Франция и Германия использовали примитивную стратегию прошлых веков — собрать все войска и разом бросить в бой, то русские впервые в мире применили общепризнанную ныне систему эшелонирования боевых порядков! Что позволяло и широко маневрировать силами, и осуществлять наращивание ударов в глубину.

Другой вопрос, что для таких действий требовалось весьма грамотное командование. Вот это во многом и определило разное положение вещей на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. Главнокомандующим Северо-Западного стал 61-летний генерал от кавалерии Яков Григорьевич Жилинский. В строю он за свою карьеру прослужил всего 3 года. А единственный командный опыт имел — год в должности командира Нежинского драгунского полка. Вся остальная служба протекала в штабах и военно-дипломатических миссиях. С 1911 г. он возглавлял Генштаб, но и там больше проявил себя дипломатом (кстати, неплохим дипломатом), отлаживая контакты с союзниками. А перед самой войной был назначен командующим войсками Варшавского округа. Ни освоиться с этим постом, ни изучить здешний театр военных действий не успел. И в роли главкома фронта чувствовал себя весьма неуверенно.

А силы он получал немалые, на его фронте предполагалось развернуть 30 пехотных и 9,5 кавалерийских дивизий, из них к началу наступления — 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских, сгруппированных в 2 армии. План действий, собственно, диктовался самой картой Восточной Пруссии. У побережья располагался мощный Кенигсбергский укрепрайон. Южнее — система Мазурских озер и болот и крепость Летцен. 1-я армия должна была с востока, с рубежа р. Неман наступать в промежуток между этими препятствиями. 2-я армия шла с юга, с рубежа р. Нарев и обходила Мазурские озера и Летцен с другой стороны. Они должны были соединиться в районе г. Алленштайн, расчленив и взломав таким образом систему вражеской обороны и разгромив противостоящие части.

Однако срок готовности к наступлению у двух армий получался неодинаковым. В полосе 1-й, в Литве, сеть железных дорог была довольно разветвленной, подходила к самой границе, сюда можно было быстро стянуть войска из Прибалтики и столичного округа. В Польше, в полосе 2-й, с коммуникациями было хуже, части подвозились издалека, приходилось разгружать их на разных станциях и выводить к границе пешим маршем. И открыть боевые действия армиям приказали не синхронно, а по очереди, в порядке готовности. Что оказалось серьезной ошибкой командования. Другая ошибка была допущена, когда из разведданных стало известно, что главные силы врага собраны в Пруссии, а границу в Польше прикрывает лишь один ландверный корпус. И в Ставке возник импровизированный проект — когда Северо-Западный и Юго-Западный фронты свяжут противника на флангах, сколотить новую группировку и ударить прямо на Берлин. Жилинскому идея понравилась, и вместо запланированного наращивания войск на прежних направлениях части, прибывающие для усиления 1-й и 2-й армий, стали собирать у Варшавы для формирования новой, 9-й армии.

А между тем, географические особенности Восточной Пруссии были очевидны и для немцев. Их командование уже лет 10 предусматривало, что русские будут наносить удар из Польши "под основание" прусского выступа и на различных учениях отрабатывало контрмеры. Тут располагалась 8-я армия фон Притвица, начальником штаба был ген. Вальдерзее, и она представляла собой серьезную силу. Включала в себя 4,5 пехотных корпуса и кавалерийскую дивизию — общей численностью около 200 тыс. штыков и сабель. Но кроме того, в распоряжении Притвица были все местные территориальные и ополченские части, которые русское командование, как и французское, не учитывало. А их тоже хватало — 7 ландверных бригад, 3 эрзац-резервных дивизии, в качестве полевых войск использовали и части Кенигсбергского и Летценского гарнизонов, заменив их в крепостях ополченцами из ландштурма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За Веру, Царя и Отечество"

Книги похожие на "За Веру, Царя и Отечество" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Шамбаров - За Веру, Царя и Отечество"

Отзывы читателей о книге "За Веру, Царя и Отечество", комментарии и мнения людей о произведении.