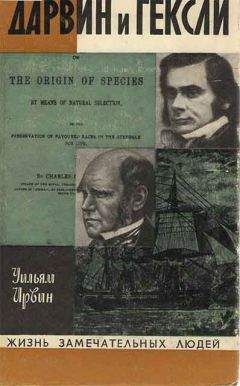

Ирвин Уильям - Дарвин и Гексли

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дарвин и Гексли"

Описание и краткое содержание "Дарвин и Гексли" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается о жизни и деятельности двух великих английских биологов: основателя эволюционной теории Чарлза Дарвина и крупнейшего борца за дарвинизм Томаса Гексли. Повествование основано на глубоком изучении документальных материалов и разворачивается на широком историческом фоне.

APES, ANGEIS, AND VICTORIANS

DARWIN, HUXLEY, AND EVOLUTION

William Irvine

Meridian Books

The World Publishing Company

Cleveland and New York

Fifth edition, 1967.

Послесловие И. А. Рапопорта

Примечания Е. Э. Казакевич

Художники Ю. Арндт, М. Папков

«Сверхъестественное в нашем понимании этого слова» было из индийской системы «полностью исключено. Никакой внешней силы, способной нарушить последовательную цепь причин и следствий, порождающую карму, ничего, кроме воли носителя кармы, которая одна только в состоянии положить карме конец». Будда открыл в скептицизме возможности, о каких не догадывался даже сам Беркли. Как нельзя доказать, что существует материя, так же точно нельзя доказать, что существует сознание. И поэтому для Будды вселенная «не более как поток ощущений, переживаний, волеизъявлений и мыслей», в котором действительностью является лишь карма. Вполне отдавая должное почти научному методу подхода Будды к нравственным вопросам, Гексли не может сочувствовать духу отрицания, которым насквозь пронизана его система. Что жизнь — это сон, что целью человека должно быть стремление оборвать этот сон, умертвив в себе все и всякие желания и чувства, — этого никакой уважающий себя викторианец допустить не мог. С индийским мистицизмом как руководством в жизни Гексли обходится крайне сурово. «Никогда больше ни одной монашеской философии не удавалось в такой мере низвести сознание человека до бесстрастного, мнимо-сомнамбулического состояния, какое, если б не общепризнанная его святость, чего доброго, сочли бы разновидностью слабоумия».

Далее, продолжая свой обзор философских учений, Гексли отвергает стоицизм — а значит, убеждения, очень близкие тем, с которыми он когда-то начинал свою деятельность. В строках, перекликающихся с «Тремя опытами» Милля, он указывает, что стоицизм попросту не признает зла в природе.

«Что „нет худа без добра“ — неоспоримо, и ни один разумный человек не станет отрицать дисциплинирующего воздействия боли и скорби. Однако и эти соображения все-таки не дают нам ответа на вопрос о том, зачем должна мучиться тьма живых существ, ни в чем не повинных и неспособных извлечь никакой пользы от этого дисциплинирующего воздействия, и почему из бесчисленных возможностей — в том числе возможности безгрешного, счастливого существования — всемогущему потребовалось избрать такую, в которой преобладают зло и страдания».

Трагедия человека состоит в том, что он находит этическое величие в отрицании. «На берегах Тибра, как и на берегах Ганга, человек, стремящийся к этическому идеалу, вынужден признать, что он бессилен пред лицом вселенной, и, оборвав аскетическим воздержанием всякие нити, связывающие его с нею, ищет спасения в полнейшем отречении от нее».

Решение, найденное Гексли, предполагает новое и героическое напряжение воли и ума. Оно состоит в том, чтобы «противопоставить макрокосму микрокосм».

«Можно не сомневаться, что до скончания времен нравственному естеству человека придется иметь дело с упорным и сильным врагом. С другой стороны, однако, если разум и воля, объединенные в общем усилии, будут руководствоваться здравыми научными принципами, я не вижу предела их способности изменять условия существования на протяжении времени, превышающем то, которое засвидетельствовано ныне историей».

Короче говоря, с помощью науки человек может надеяться усовершенствовать собственную природу и свое непосредственное социальное и физическое окружение таким образом, чтобы в недрах враждебной и неразумно устроенной вселенной создать дружественный себе и разумный мир.

Что в этой работе существенно? Здесь выделяется мысль об изменчивости, которая в некоторых местах низводит природу чуть ли не до иллюзии и в сочетании с мыслью о духовной сущности нравственного опыта отдает мистицизмом. Здесь ощущается также — несмотря на отрицание стоицизма — присущий стоикам мрачный взгляд на настоящее и присущее им упование на будущее. Здесь, наконец, есть и свойственная Гарди неприязнь к мирозданию как к юдоли страданий и убийств. Все эти особенности в большей или меньшей степени отличают как самого Гексли, так и Zeitgeist[264]. А то, что все они присутствуют в одной и той же его работе, возможно, свидетельствует о новом озарении или взлете ума. Под старость иной раз прозрение наступает быстро.

Гексли боялся, как бы его лекцию не поняли превратно. А случилось так, что ее почти не расслышали. Незадолго до выступления он побывал на встрече врачей, которая, как оказалось, могла бы с еще большим основанием считаться встречей с микробами инфлюэнцы. Микробы отняли у Гексли голос, посадили ему на нос прыщи, наградили свирепым насморком и до того. раздули и воспламенили весь его лик, что он сделался похож на какого-нибудь сугубо малопочтенного капитана Костигана[265]. Мало-помалу капитан Костиган все же принял очертания, обычные для профессора Гексли, и, когда в своем алом одеянии он поднялся на Кафедру в битком набитом зале Шелдонского театра — высокий, седовласый, с резкими, воинственными чертами лица, подернутыми инеем бледности и глубокомыслия, свойственного его летам, — это был тот самый легендарный ратоборец, который тридцать три года тому назад в этом же университете одержал великолепную победу над епископом Уилберфорсом. Но, увы, трибун оказался безгласен. Всю первую Головину лекции он говорил так тихо, что слышались выкрики «Громче!» и студенты стали пробиваться с галереи вниз. Кончил он более звучным голосом, но, в общем, так и остался неслышимым дивом. Зал наградил героя дня несколько неуверенными рукоплесканиями, и затем его повели на торжественный завтрак.

Сам Гексли называл свою лекцию «танец на льду». Это и вправду было не только крайне искусное, но и вызывающее известное недоумение лавирование между скользкими местами и умолчаниями. В ней было много рассуждений об индийском мистицизме и много горечи по поводу жестокости эволюции. В ней проводилось резкое противопоставление этического процесса процессу развития вселенной и в то же время не было достаточно четкого определения, в чем, собственно, состоит этический процесс. Неудивительно, что она подвергалась самым неверным истолкованиям. Майварт ждал, что Гексли обратится в католичество. Спенсер не знал, чего ждать, однако был вполне уверен, что все ошибочное в этой, лекции Гексли придумал сам, а все, что в ней правильно, лет сорок тому назад открыл Герберт Спенсер. Не исключено также, что он подозревал, будто Гексли под прикрытием своей алой мантии просто продолжает выпады, начатые на страницах «Таймс». В статье, озаглавленной «Эволюционная этика», Спенсер не поскупился на выдержки из своих ранних работ, дабы показать, как давно он подчеркивал, что лишь этический процесс ведет к прогрессу и выживанию «наилучших». С другой стороны, этический процесс является частью общих процессов, протекающих во вселенной, а если так, то «как же можно противопоставлять их друг другу?». Кое-кто думает, писал Спенсер, что профессор вознамерился прочесть мне поучение, однако «трудно представить себе, чтобы он сознательно поставил себе целью обучить меня моим же собственным положениям». Из самых лучших чувств он послал экземпляр статьи с автографом своему старому другу и был «совершенно обескуражен», получив после этого ледяное письмо, в котором о нем говорилось в третьем лице.

— Можно подумать, что это не он тридцать лет присваивал мои мысли! — фыркал Гексли.

Вообще непонятно, как он столько времени терпел этого «многоречивого педанта и тщеславного брюзгу». Но ответ Спенсера был полон такого трогательного и недоуменного огорчения, что через несколько дней Гексли помимо воли уже писал утешительное послание.

В печати, однако, все же не следовало оставлять места для кривотолков. Было ясно, что к лекции потребуется предисловие. Предисловие, названное им «Пролегомены», получилось длиннее самой лекции. Этический процесс, утверждал Гексли, несомненно, является частью общего процесса развития вселенной и тем не менее ему противостоит. Он досконально объяснил это на удачном примере из области садоводства. В естественном состоянии отбор растений происходит в ходе борьбы за существование — борьбы каждого против всех. Выживают те, что лучше других приспособлены к естественным условиям. В саду растения — многие из них, быть может, совершенные чужаки для здешних мест — отобраны садовником соответственно его вкусу и его надобностям. Они живут и набираются сил потому, что его искусством и предусмотрительностью для них созданы благоприятные условия. Процесс садоводства является частью всемирного процесса и в то же время идет ему наперекор и может быть им вытеснен в случае, если садовник ослабит свои попечения.

Этический процесс зависит от победы «организованного и олицетворенного милосердия, именуемого совестью», над беспредельным самоутверждением. Подобно всякому другому виду организмов, цивилизованный человек склонен к избыточному заселению своей среды. Он мог бы усовершенствоваться как вид, но лишь путем безжалостного истребления социально неприспособленных. Но кто эти социально неприспособленные, он не знает, а если бы и знал, все равно истребление их подорвало и развалило бы все его общество. Собственно говоря, борется он не столько за существование, сколько за удовольствие. Он развивается скорее в плане социальной, а не биологической эволюции, создавая, подобно садовнику, условия, способствующие «свободному росту врожденных способностей гражданина». В конечном счете, таким образом, Гексли не слишком расходился в своих положениях с Дарвином.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дарвин и Гексли"

Книги похожие на "Дарвин и Гексли" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирвин Уильям - Дарвин и Гексли"

Отзывы читателей о книге "Дарвин и Гексли", комментарии и мнения людей о произведении.