Сергей Максимов - Сибирь и каторга. Часть первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

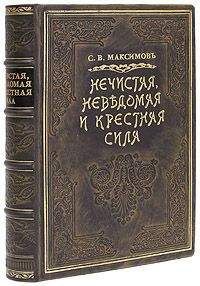

Описание книги "Сибирь и каторга. Часть первая"

Описание и краткое содержание "Сибирь и каторга. Часть первая" читать бесплатно онлайн.

Книга С.Максимова `Каторга империи` до сих пор поражает полнотой и достоверностью содержащейся в ней информации. Рассказ об истории русской каторги автор обильно перемежает захватывающими сюжетами из жизни ее обитателей. Образы преступников всех мастей, бродяг, мздоимцев из числа полицейских ошеломят читателя. Но даже в гуще порока Максимов видит русского человека, бесхитростного в душе своей.

Первое издание `Сибири` вышло тиражом 500 экземпляров для распространения только среди высших чиновников. В советские времена книга вообще не публиковалась. Впервые за много лет этот уникальный текст издается в полном виде, с иллюстрациями и ценными дополнениями из архива писателя.

Этапное путешествие производит наклонность к бродячей жизни даже и в тех поселенцах, которые не были до сих пор бродягами, и подрывает охоту к более порядочной, оседлой жизни и, во всяком случае, сделало его неспособным к постоянному усидчивому труду, какого требует и вправе требовать от него новая страна, девственная земля и новая и незнакомая бытовая обстановка. Отчуждение от семейной и лишение правильно размеренной и устроенной жизни вконец довершили удар и произвели окончательную порчу над этими людьми, которым судьба указывает быть колонизаторами богатой страны.

Внушает ли кто до ссылки и во время путешествия арестантов в ссылку о тех обязанностях, которые ожидают их на новом месте? Знакомят ли их с теми требованиями, которые тотчас же заявит новая страна, и дают ли даже какое-либо понятие о Сибири? Вместо того чтобы каждый день и каждую минуту внушить о предстоящем счастье для тех, которые честно исполняют свой долг, основанный на труде и предусмотрительности, ссыльные остаются в том же убеждении, что их гоняют в такую темную беспросветную даль, где, судя по началу, и ждать лучшего нечего, и надеяться на какие-либо льготы и уступки никак невозможно. По прибытии их на места ссылки" принимают ли их лица, специально назначенные для i попечения о них, долго жившие между преступниками, хорошо изучившие посредством долгого и пристального наблюдения их характер, нравы и привычки и, наконец, лица, хорошо знакомые с требованиями страны, с сельским хозяйством, с условиями; торговли, с ходом ремесел и с нуждами окольного люда? — Напротив, деятельность и значение смотрителей поселенцев ослаблены. Люди, косвенным и прямым образом ведающие ссыльных, люди случайные, весьма часто новые и, во всяком случае, не имеющие никакого понятия о том, что требуется положением поселенцев. Внимательное изучение и наблюдение приведет даже к тому заключению, что быт поселенцев оставлен на произвол судьбы. Люди, которым они вверены, слишком равнодушны к ним, даже до того, что в отношениях к ссыльным показывают, при постоянном равнодушии, в моменты внимания больше раздражительности и несправедливости, чем правды и сердечного участия. Как будто ссыльные — лишнее бремя и посторонняя инстанция, которая отвлекает от прямых обязанностей по должности, без вознаграждения за труды, без ежемесячного жалованья и без надежды на награду и отличия. Скажем настоящую правду: на всех делах, по отношению к ссыльным, лежит печать слишком явного равнодушия и распущенности. Предупредительных мер никаких, карательных очень много, и все дело поселенцев так запутано и в таком заколдованном круге, как будто из него и никакого выхода нет. Покажем все это на фактах.

На первых шагах в Сибири, после освобождения пришельца от тюрем и этапов, к довершению беды испорченного ими человека его встречает обязательство податей наравне с крестьянами-старожилами, но от повинностей поселенцы освобождаются. Так установил устав о ссыльных 1822 года: "Поселенцы должны были по уставу платить подати по прибытии в волость с первого января; не уплативших вовремя устав велел отдавать за приличную плату и содержание в работу старожилам. Вообще они состоят под строгим надзором, пока не обзаведутся. Для обзаведения положен пятилетний срок. Если ссыльный в это время устроится, то причисляется в крестьяне и поступает под обыкновенный земский надзор; причем с первого по водворении года пользуется трехлетнею от податей и 20-летнею от рекрутства льготою и получает собственные деньги, которые имел он до отправления в Сибирь. Если же в течение пяти лет не обзаведется, то платит положенную подать, оставаясь в прежнем положении". Вот чего желал гр. Сперанский и вот что оказалось в применении на практике через два-три года, судя по словам генерал-губернатора Восточной Сибири, написавшего 20 марта 1825 года: "С 1823 по февраль 1825-го поступило в Енисейскую губернию на поселение 5306 и неспособных 476; всего 5782. При этом найдено, что в губернии немного уже остается селений, к которым можно приселять ссыльных, да и те вскоре могут наполниться и в таком случае должно будет приступить к поселениям на счет казны. Приселенные ссыльные, быв обложены податями, оказываются несостоятельными к платежу, потому что немногие из старожилов могут принимать их в работу, и оттого ссыльные, не имея ни занятий, ни средств к пропитанию, самовольно переходят в другие селения и волости, в которых или работаю! из-за одного хлеба, или проживают праздно, со вредом для старожилов, меры же обыкновенной полиции не сильны сему поставить преграду". Нельзя ожидать скорого водворения ссыльных, ибо "сверх невозможности выдавать им деньги вскоре по прибытии в волости, они поступают в места своего назначения в ноябре и декабре и, не успев осмотреться, находятся в обязанности платить подать, к приобретению которой удобно в Сибири только летнее время, прочее же затрудняет их даже и в пропитании. Почему и остаются они у казны в долгу и едва ли в продолжительнейшее время будут в состоянии водвориться". То же самое происходило и в Западной Сибири. Представления губернатора разрешены были тем, что ссыльных, поступающих на поселение с сентября до мая, велено облагать податями и 50-копеечным сбором с 1 июля; поступающих же с мая по сентябрь облагать с 1 января, "дабы они могли воспользоваться рабочим временем для приобретения денег на подати". Тогда же разрешено выдавать ссыльным собственные их деньги при начале поселения. В ответ на это двести человек ссыльных, поступивших на приселение к одной из волостей Каннского округа, жаловались (и жалоба их дошла до Петербурга) на то, что с них, едва лишь они начинают промышлять об обзаведении домами и скотом для хлебопашества, уже требуют подати со всею настойчивостью и при невозможности уплачивать продают скудное их достояние за бесценок, а сами они отдаются за малую плату (по 25 и 30 руб. в год) в работники в тех же самых селениях, к которым причислены, тогда как и в других селениях могли бы они получать гораздо большую плату. Сенаторы, ревизовавшие Западную Сибирь, удостоверились на месте в крайней и величайшей трудности посельщикам, по освобождении их из тюремного заключения безо всего, кроме полуизношенного, оставляемого им казенного одеяния, вдруг найти средства к пропитанию домоводством и к платежу податей, и что "собственно от сего многие из них впадают в уныние и даже отчаяние, а некоторые дерзостнейшие с того самого времени, как освобождаются из тюремного заключения, ищут случая к побегу назад в Россию или начинают в Сибири новые преступления, покушения на воровство, грабежи и разбои". Эта жалоба вызвала льготные годы, и 9 ноября 1832 года постановлено: тех из ссыльнопоселенцев, которые обзаведутся в течение льготных трех лет хозяйством, записывать в крестьяне и освобождать от податей и повинностей еще на три года. Не умевших обзавестись велено облагать поселенческою податью, отдавать за неплатеж в работники и продолжать за ними строгий надзор; по совершенном же водворении записывать в крестьяне, но без вторичной льготы.

Неопределенность положения ссыльнопоселенцев этими мерами все-таки не исправлена; нам приходится убедиться в том, что прочного водворения ссыльных не достигнуто. Сибирь до сих пор представляет страну, где бродячие народы мало-помалу становятся оседлыми, но оседлые люди сделались бродячими. Ссыльное население этой страны представляет движущуюся массу, постоянно переменяющую свое место, где ни один индивидуум не сидит спокойно на месте. Если у кочующих народов замечается определенный закон, по которому они совершают свои передвижения, то у кочевников из оседлого племени людей вместо закона встал произвол и передвижениями их управляет какой-то незримый и непонятный рок. Только некоторая часть этих людей обнаруживает определенное стремление на запад, в Россию, на родину. Остальная часть безразлично и непоседливо бродит по всем сторонам Сибири, наполняя ее тюрьмы снизу доверху и затрудняя местные власти 3 крайней степени. Вот что говорят правдивые цифры в подкрепление нашей первой мысли. В 1833 глдк принято Сибирью посланных на поселение и на житье 5011 мужч., 970 женщ. В 1838 году возвращено из России бежавших с мест поселения 995 мужч., 41 женщина (с лишком пятая часть всего количества[68]).

Таким образом, из 52 651 мужч. и 11 123 женщ., сосланных на житье и на поселение, бегали в Россию 5800 мужч., 208 женщ., или с лишком 10-я часть всего поселенческого населения, вновь собранного в Сибири за те же девять случайно нами взятых лет.

Некогда, в тридцатых годах, подобное яркое явление объяснили просто тем, что "ссыльным не нужно поселений, их желание — стремиться к бродяжеству, глупой воле и преступлениям", что "побеги повторяются несколько раз сряду, пока беглецы, узнав по опыту невозможность побега в Россию, не сделаются домоседами". Теперь нам нет нужды прибегать к таким голословным выводам, мы достаточно видели и причину постоянного скитания поселенцев по чужим дворам, и доказательства, слишком яркие для того, чтобы считать побеги в Россию не только возможными, но и весьма легкими.[69] Конечно, всему бывает конец: ссыльные поселенцы действительно делаются, после бесчисленных шалостей, преступлений и бродяжества, оседлыми. Бывают и такие случаи, что поселенец с первого раза садится на место и сидит на нем, не срываясь и не сбегая. Но это все частные, отдельные случаи; общая картина показывает другое. Так, например, в течение тридцати пяти лет[70] сослано в Сибирь на поселение и на житье 214 583 человека (181 822 муж. и 32 761 жен.), а между тем сибирский край не заселяется в такой мере, как это необходимо для его собственного блага и пользы государства вообще. С отменой в 1753 году смертной казни в России из русских губерний отправляется в Сибирь еж годно около 10 тысяч человек, из которых до 8 тыс. назначается на поселение. Казалось бы, что народонаселение Сибири должно значительно увеличиться но факты не оправдывают этого предположения. Несмотря на естественное умножение русских старожилов, общее народонаселение Сибири давно уже остается в одном и том же положении. К числу многих причин относят также и безнравственность поселенцев, их распутную жизнь, а вследствие того, и ту порчу от них, которая пускает глубокие корни даже между старожилами. Один из старожилов выражает такое сетование: "Исчезло прежнее простодушие сибиряков, которым они так славились. Обилие страны и легкость приобретения всех жизненных потребностей породили леность, беспечность, а затем плутовства всякого рода сделались главными основаниями их действий". Отсюда произошло непомерное возвышение цен на хлеб и другие продукты. Все это произошло в такой стране, где "необыкновенное плодородие почвы, без всякого удобрения, даже обработанной, дает нередко урожаи ржи сам-15 и более и где необъятные пространства тучных пастбищ покрывались прежде многочисленными стадами разного рода скота! Леность и нерадение — вот главные виновники всего зла, и нужны сильные меры, чтобы остановить эту нравственную болезнь. Для этого необходимо: 1) изменить в некоторой степени образ ссылки и водворения преступников в Сибири; 2) изыскать средства к их занятиям, которые принесли бы большую пользу как им самим, так и обществу и государству; 3) принять меры к устранению по возможности безбрачной жизни ссыльных; 4) прекратить бродяжничество между ссыльными, ныне в Сибири находящимися, и 5) устроить всевозможные меры к прекращению плутовства при всех сделках и по всем, отраслям промышленности".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сибирь и каторга. Часть первая"

Книги похожие на "Сибирь и каторга. Часть первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Максимов - Сибирь и каторга. Часть первая"

Отзывы читателей о книге "Сибирь и каторга. Часть первая", комментарии и мнения людей о произведении.