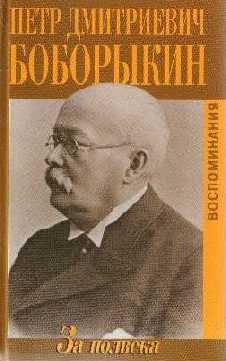

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.

— А как вы, молодой человек, думаете поступить по сдаче кандидатского экзамена?

Какую дорогу избираете?

Я понял это, как намек на то: «Не хотите ли быть оставленным при университете по одной из моих кафедр?»

Я ответил, что выбрал себе дорогу писателя и уже выступил на это поприще около года назад.

Ивановского любили, считали хорошим лектором, но курсы его были составлены несколько по-старинному, и авторитетного имени в науке он не имел. Говорил он с польским акцентом и смотрел характерным паном, с открытой физиономией и живыми глазами.

Так же быстро был мною сдан и экзамен из политической экономии и статистики, и, таким образом, все главное было уже помечено вожделенной цифрой 5. Оставалось только торговое право у бесцветного профессора Михайлова; и оно «проехало благополучно».

Такой экзамен напомнил мне николаевское время в Казани, а последерптской «предметной системы» и гораздо большей серьезности испытаний — казался чем-то довольно-таки школьным, гимназическим.

И не мог я не видеть резкого контраста между такой плохой подготовленностью студентов (державших не иначе как на кандидата) и тем «новым» духом, какой к 60-м годам начал веять в аудиториях Петербургского университета.

Но одно дело — увлечение освободительными протестами, другое — усидчивый труд или, по крайней мере, общая развитость и начитанность. Некоторые студенты из петербургских франтиков прямо поражали меня своей неразвитостью. Они буквально не могли грамотно построить ни одной фразы, и нет ничего удивительного, что меня остановил Андреевский после пятиминутного ответа.

И забавнее всего было то, что такие «бакенбардисты» (термин из «Гамлета Щигровского уезда») начинали сейчас же торговаться.

— Я не могу вам поставить больше трех, — деликатнейшим тоном говорил такому индивиду все тот же Андреевский.

— Нет-с, господин профессор! Я на этом помириться не могу! Мне необходима по меньшей мере четверка.

И такие спорщики преобладали.

На побочные науки были даны другие дни. Обязательным предметом стояла и русская история. Из нее экзаменовал Павлов (Платон), только что поступивший в Петербургский университет. Более мягкого, деликатного, до слабости снисходительного экзаменатора я не видал во всю мою академическую жизнь. «Бакенбардисты» совсем одолели его. И он, указывая им на меня, повторял:

— Как же мне быть, господа? Вот они (это я) как отвечали — и я ставлю им пять.

Могу ли я, по совести, ставить вам столько же?

По русской истории я не готовился ни одного дня на Васильевском острову. В Казани у профессора Иванова я прослушал целый курс, и не только прагматической истории, но и так называемой «пропедевтики», то есть науки об источниках вещных и письменных, и, должно быть, этого достаточно было, чтобы через пять с лишком лет кое-что да осталось в памяти.

Из всеобщей истории отвечал я М.М.Стасюлевичу на билет об «Аугсбургском исповедании».

Оставалось два самых «страшных», хотя и побочных, предмета: гражданское и уголовное право.

Кавелин считался еще более строгим экзаменатором, чем Спасович, хотя почему-то боялись его меньше.

Экзамен происходил в аудитории, днем, и только с одним Кавелиным, без ассистента.

Экзаменовались и юристы, и мы — «администраторы». Тем надо было — для кандидата — добиваться пятерок; мы же могли довольствоваться тройками; но и тройку заполучить было гораздо потруднее, чем у всех наших профессоров главных факультетских наук.

С К.Д. Кавелиным впоследствии — со второй половины 70-х годов — я сошелся, посещал его не раз, принимал и у себя (я жил тогда домом на Песках, на углу 5-й и Слоновой); а раньше из-за границы у нас завязалась переписка на философскую тему по поводу диссертации Соловьева, где тот защищал «кризис» против позитивизма.

Молодой драматург, подходивший к столу брать билет из гражданского права у профессора, считавшегося, несмотря на свою популярность, очень строгим, не мог предвидеть, что более чем через десять лет сойдется с ним как равный с равным.

Кавелин видел меня тогда, кажется, в первый раз, но фамилию мою знал и читал если не «Однодворца», то комические сцены, которые я напечатал перед тем в журнале «Век», где он был одним из пайщиков и членов редакции.

Передо мной сдавал (на пятерку) студент-юрист Скалон, впоследствии известный кавалерийский генерал. Не знаю, для чего ему понадобился кандидатский диплом, так как он тогда уже говорил товарищам, что сейчас же поступит в лейб-уланский полк.

Кавелин порядочно-таки «пронимал» его, заставил брать второй билет; прохаживался и по всему предмету. Все мы, чаявшие своей очереди, сейчас почуяли, что ответом в несколько минут тут не отвертишься.

Кавелин был тогда очень крепкий, средних лет и небольшого роста мужчина, с красными щеками, еще не седой, живой выдвижениях. Он носил — после какой-то болезни — на голове шелковую скуфью. Глаза его, живые и блестящие, зорко и экзаменаторски взглядывали на вас. Он не сидел, а двигался около стола, заложив руки в карманы панталон. Был он в вицмундире.

Впоследствии, когда я после смерти А.И.Герцена и знакомства с ним в Париже (в зиму 1868–1870 года) стал сходиться с Кавелиным, я находил между ними обоими сходство — не по чертам лица, а по всему облику, фигуре, манерам, а главное, голосу и языку истых москвичей и одной и той же почти эпохи. Кавелин рано сблизился с Герценом, и тот стал его большой симпатией до их разрыва, случившегося на почве политических взглядов и уже в шестидесятых годах: после того момента, когда я попал в аудиторию к строгому экзаменатору.

После бойкого претендента на кандидатскую отметку, собиравшегося в уланские юнкера, подошел я к столу и взял билет: «О личных отношениях супругов между собою» по Х тому.

Я сказал то, что вспомнил из записок, которые мы подзубривали с Неофитом Калининым.

Кавелин заметил мне — строгонько в тоне, что есть и другие виды супружеских отношений. Я ответил ему, что в записках, составленных по его лекциям, стоят только эти.

Ему такой ответ не понравился, и он заставил меня взять еще билет. Это было: «О поколенном и поголовном наследстве».

Тут он стал уже донимать меня, ловя на неточности формулировки разных определений, и кончил такой фразой:

— Господин Боборыкин, вы пишете очень милые вещи, но я больше тройки поставить вам не могу.

— Я и не требую, господин профессор, — сказал я, несколько взволнованный таким оборотом фразы. — Но позвольте вам заметить, что мое писательство не имеет никакого отношения к этому экзамену.

Он изменился в лице, но больше ничего не сказал.

Я вышел в коридор, а через несколько минут выкатил из аудитории студент — из дерптских буршей, высланный оттуда за дуэль, подбежал ко мне и, бледный, кинул мне:

— Задница! Что ты наделал?!

Он обвинил кругом меня в своем жестоком провале у Кавелина, которого я рассердил своим ответом, и он поставил ему единицу.

Предстояло идти ко второму «пугалу» тогдашних юристов и администраторов, к В.Д.Спасовичу.

Кто бы сказал мне тогда, что с этим профессором, которого на экзаменах боялись как огня, мы будем так долго водить приятельство как члены шекспировского кружка, и что он в 1900 году будет произносить на моем 40-летнем юбилее одну из приветственных речей?

Спасович тогда заболел к началу наших испытаний и явился позднее. Дело было вечером. С подвязанной щекой от сильнейшего флюса, хмурый и взъерошенный, он сидел один, без ассистента, за столом, кажется, в той самой аудитории, где он зимой был председателем студенческого суда присяжных.

Большая аудитория — в полутьме, с двумя свечами на столе. У дверей в коридоре — студенты, «идущие на пропятие», скучились и, совершенно как чиновники в «Ревизоре», смертельно боятся проникнуть в то логовище, где их пожрет жестокий экзаменатор.

Я был одним из первых смельчаков.

Спасович действительно своим тогдашним видом мог смущать даже и тех, кто оказался похрабрее Но этот устрашающий вид не помешал ему оказаться экзаменатором если и не во вкусе И.Е.Андреевского, то весьма справедливым и нисколько не придирчивым.

Мне надо было брать два билета — по двум курсам, и их содержание до сих пор чрезвычайно отчетливо сохранилось в моей памяти: «О давности в уголовных делах», и о той форме суда присяжных в древнем Риме, которая известна была под именем «Questiones perpetuae».

Хмурый экзаменатор, раздраженный зубной болью, по своей привычке все подталкивал меня своим «ну-с, ну-с», но ни к чему не придирался и по обоим ответам поставил мне по четыре, что было более чем достаточно для «администратора».

Так как по главным наукам у меня в среднем была пятерка, то я мог быть спокоен насчет приобретения кандидатского диплома.

А в самом университете как раз с первых чисел сентября началось усиленное брожение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.