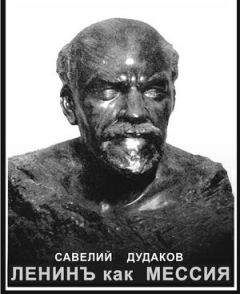

Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Описание и краткое содержание "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России" читать бесплатно онлайн.

Вы, должно быть, тот Лебедев – медик, которого года два тому назад выслали из Москвы; если вы тот, то я немного знаю про вас. Во всяком случае дружески жму вашу руку и от всей души благодарю вас за то, что вы вспомнили обо мне и сообщили мне рукопись.

Адрес мой: Тула.

Л. Толстой»109.

Возникает вопрос: почему Лев Николаевич испытал такое потрясение? Что способствовало быстрому восприятию идей Бондарева? Слова, написанные Лебедеву и затем многократно повторенные: "это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества", нешуточные.

К 1881 г. Лев Николаевич переживал, как известно, серьезный душевный кризис.

Русская деревня не могла себя прокормить. Был очередной голод, который в России чаще всего падал на начала десятилетий. И многие считали, что погромы, прокатившиеся на юге России в 1881 г., были связаны с недородом. Начался аграрный кризис, продолжавшийся вплоть до 1895 г. и сопровождавшийся перманентным голодом. К тому же аграрный кризис совпал с промышленным кризисом 1881-1882 гг., вызвавшим резкое сокращение производства и массовую безработицу, особенно в крупнейших индустриальных центрах. Однако "расточительный" вывоз зерна за границу продолжался; он не был оправдан экономической целесообразностью и получил эпитет "голодный", т. е. шел за счет сокращения потребления внутри страны110.

Толстой записал в дневнике страшные слова: "Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет". И далее как рефрен повторяется: "Курносенкова родила, воспаленье. И хлеба нет… Щекинский чахоточный мужик. Хлеба нет". Голод стоял на пороге России, он возвращался и возвращался и его нельзя было предотвратить. Лев Николаевич дружил с А.А. Фетом, своим соседом, великим поэтом и рачительным хозяином. И тот мог ему рассказать о ведение сельского хозяйства в разных пределах империи: «При… вступлении в остзейский край мне было 34 года, и я не могу умолчать о произведенном на меня впечатлении культурной страны, которую глаз беспрестанно сравнивал с нашею Русью.

Я должен признаться, что сравниваю тогдашнее состояние остзейского края, которого не видел с тех пор, с теперешним положением нашего черноземного населения, близко мне знакомых. Разница выходит громадная.

Почва этого края не выдерживает никакого сравнения с нашей черноземной полосою, а между тем жители сумели воспользоваться всеми данными, чтобы добиться не только верного, но и прочного благоустройства. Поля возделаны со всевозможною тщательностью, всюду проложили не широкие, но прекрасно содержанные шоссе; леса, дичина и рыболовство не подвергнуты беспощадному расхищению; небольшие, круглые и сильные крестьянские лошади прекрасно содержаны, и вы не встретите ни тощих кляч, попадающихся у нас на каждом шагу, ни нищих.

Все дворянские дома и усадьбы… массивно сложены из гранитных камней, обильно разбросанных по полям.

Таким образом, камни сослужили две службы: сошли с полей и построили усадьбы и шоссе… Дочери богатого графа, обносившие вокруг стола кушанья, ясно указывают на то, что дворяне полагают унижение своего достоинства не в этом акте и ему подобных, а в чем-то другом, хотя и преисполнены чувством собственного достоинства никак не менее наших, и не сразу бы поняли слово "опроститься".

Словом, весь жизненный строй напоминает растение, расцвет которого не мешает ему глубоко пустить корни в почву, запасаясь все новыми силами»111. Принцип Фета-мемуариста – "жизненный поток". Нетрудно понять, что эта вставка о Прибалтийском крае имеет адресата. Отсюда – вместо ожидаемого остзейского барона появляется граф с дочерьми и сигнальное слово "опроститься" – в контексте описания звучит вполне иронично. (Свидетель семейной жизни Толстого Исаак Борисович Файнерман (1862-1925), писавший под псевдонимом Тенеромо, вспоминал: «Страстное желание жить с народом и жить так, как народ, охватило одно время почти всех членов семьи Л. Н-ча. Даже Софья Андреевна, долго противившаяся всяким попыткам "опроститься" и идти на работу, – даже и она, помню, пошла на покос, нарядившись в русскую поневу, и граблями сгребала пахучее свежее сено. Л.Н. вставал рано и наравне со всей артелью выходил на покос и выдерживал весь день работы до вечера»112.) Но ирония Фета – это второй план, а первый совершенно ясен: поэт хочет сказать, что русский народ не может систематически трудиться, он ленив. Отсюда столь печальное сравнение с остзейским краем, даже не всей России, а лишь ее черноземной полосы. Толстому признать огульно этот факт не под силу. Это могучему-то Толстому, что же говорить о других. (Справедливости ради и заранее защищаясь от обвинений в предвзятости, напомним, что существовала и другая точка зрения. Один из самых тонких мыслителей Германии Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) предсказал восточным славянам великое будущее в гл. 4 кн. XVI своего труда "Идеи к философии истории человечества". С другой стороны, степень "радения" русского человека по сравнению с западным такова, что даже националисты не скрывали это:

"Интересно в самом деле и в то же время грустно подумать, что русский рабочий в течение года прогуливает не менее 125 дней, тогда как в Западной Европе нерабочих дней не более 65 в целом году"113. Прошло много лет и каждый может оценить степень осуществления этого футурологического предсказания).

В 1882 г. Лев Николаевич получает письмо от Михаила Александровича Энгельгардта (1861-1915), известного общественного деятеля и писателя Александра Николаевича Энгельгардта. Кстати, пример этой семьи лишний раз подтверждает, что в вопросах идеологических даже в одном клане бывают такие глубокие различия, которые не могут быть объяснены одинаковым воспитанием. Отец – Александр Николаевич (1832-1893), мать Анна Николаевна (1835-1903) и сын Михаил примыкали к левому крылу русской интеллигенции. Зато второй сын – Николай Александрович, деятель крайне правого черносотенного лагеря, прозванный "современным Булгариным", – ярый ненавистник еврейства. (Все члены семьи были необыкновенно талантливы, включая и Николая.) А.Н. Энгельгардт, публицист-народник, прославился созданием образцового хозяйства в Батищеве, где были решены проблемы возделывания зерновых в нечерноземной полосе. Благодаря М.Е. Салтыкову-Щедрину им опубликованы "Письма из деревни" (1872-1882), вышедшие отдельным изданием в 1882 г. Идеалом прогрессивного хозяйства он считал общественное пользование и артельную обработку земли. Он приглашал интеллигенцию идти в деревню, на землю: "Мужику нужен земледелец-агроном, земледелец-врач, земледелец-учитель". На его призыв откликнулись многие интеллигенты, и его усадьба стала школой практического труда.

Лев Николаевич Толстой высоко ценил работу старшего Энгельгардта.

Михаил Александрович, как и отец, занимался проблемами сельского хозяйства, но также и вопросами религиозными. Он вел интересную полемику с Иваном Аксаковым по поводу статьи Владимира Соловьева "О церкви и расколе", высказываясь против ортодоксального христианства. 10 декабря 1882 г. он обратился к Льву Толстому как к человеку, "хорошо изучившему Евангелие и вообще религиозные вопросы", послав свою статью ему на отзыв. Толстой ответил ему письмом, и тогда Энгельгардт написал обширное послание, где среди прочего коснулся свободы совести, которая в России отсутствует, и поставил вопрос об организации новых евангельских общин. Он говорил о налаживании связи с существующими сектами для того, чтобы объединиться в единый союз. Далее он касался земельного вопроса, капитализации деревни и проблемы общинного землевладения. "И вот придется искать новой формы хозяйства: ум народный естественно натолкнется на мысль вести дело сообща. В этом смысле лучшая часть интеллигенции могла бы – мне кажется – оказать огромную услугу сектантству; могла бы исправить ошибку, в которую постоянно впадают секты. Они не обращают внимания на условия жизни народа и думают, оставив эти условия в стороне, преобразовать людей; но только часть этих последних способна стать выше окружающих условий; остальные поддаются соблазну. Не должны ли идти рука об руку основание общин, проповедь истинного учения и стремления добиться известных реформ от государства? Не есть ли это наилучший путь для достижения нашей цели?

Если бы несколько сот тысяч человек могли соединиться в один союз, то это была бы уже огромная сила. – Как вы думаете обо всем этом? Наша интеллигенция совершенно оставляет в стороне сектантское движение и, мне кажется, этим сама лишает себя возможности сблизиться с народом"114.

Конечно, искренность Михаила Энгельгардта завораживает, несмотря на утопичность его плана. И она вызвала ответную реакцию – Лев Николаевич ответил пространным письмом, своеобразной исповедью, где перед незнакомым человеком вывернул себя наизнанку: «Вы верно не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий "я", презираемо всеми окружающими меня»115. В этом письме для нас ценно то, что Лев Николаевич из Моисеевой декалогии оставляет 5 – "нет", что касается позитивной программы, то остаются: дом, село, пашня, труд и равенство трудящихся в том, чтобы носить воду, убирать горницу и пахать ниву. И вот именно в этот момент "сектантски подготовленный" Толстой прочитал статью Успенского. А затем получил рукопись Бондарева. Вечером 12 июля 1885 г. он "читал присланную ему из Минусинска любопытную рукопись крестьянина Тимофея Бондарева"116. Он был потрясен, и даже не дождавшись ответного письма от B.C. Лебедева (пославшего рукопись), пишет письмо Бондареву – случай в биографии великого писателя чуть ли не единственный.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Книги похожие на "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России"

Отзывы читателей о книге "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России", комментарии и мнения людей о произведении.