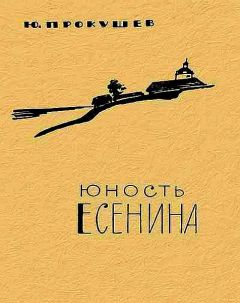

Юрий Прокушев - Сергей Есенин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сергей Есенин"

Описание и краткое содержание "Сергей Есенин" читать бесплатно онлайн.

* * *

В клепиковские годы Есенин написал много лирических стихотворений и первую свою поэму - "Сказание о Евпатии Коловрате...". Часть стихов тех лет не дошла до нас. Некоторые, очевидно, поэт переработал, другие же уничтожил. Однако ряд стихотворений 1910 - 1912 годов Есенин опубликовал в 1914 - 1915 годах, как только начал печататься в московских и петербургских журналах. При этом отдельные ранние стихи ("Выткался на озере алый свет зари...", "Поет зима - аукает...") перепечатывались по нескольку раз. Подготовляя свой первый сборник "Радуница", Есенин включил в него восемь стихотворений клепиковского периода.

Все же далеко не все произведения этих лет были напечатаны при жизни поэта. Из отроческих стихов Есенин лишь немногие включал в свои книги. Так, например, он не стал печатать те стихи, которые в свое время передал Е. М. Хитрову. Последний рассказывает, что, когда Есенин "учился, он носил мне много своих стихотворений. Они все были написаны на отдельных листках. Но перед окончанием курса его учения в нашей школе я, как бы предчувствуя особую значимость его творений и не доверяя сохранности отдельных листков, просил его написать для меня отдельный сборничек своих стихов на тетради. Он мне принес одну тетрадь с четырьмя стихотворениями. Я сказал, что этого мало. Тогда он принес мне еще тетрадь с пятью стихотворениями. Эти две тетради у меня и остались в целости".

Еще две ученические тетради с пятнадцатью ранними стихами Есенина, относящимися к 1910 - 1912 гг., долгое время хранились у М. Д. Ильиной. Ее брат - Сергей Ильин был знаком с юным поэтом. Эти стихотворения были опубликованы в 1966-1967 гг.

Вскоре после смерти Есенина были напечатаны стихотворения "Моя жизнь" и "Что прошло - не вернуть", автографы которых находились в одной из хитровских тетрадей. Остальные стихи были опубликованы только в последние годы. Долгое время оставались неопубликованными и другие забытые произведения тех лет ("Поэт", "Тяжело и прискорбно мне видеть"), В настоящее время известно более 60 стихотворений Есенина, относящихся к 1910 - 1912 годам. Вместе со "Сказанием о Евпатии Коловрате..." эти стихотворения могли бы составить сборник, несколько больший по объему, чем "Радуница", в первом издании которой было 33 стихотворения.

Но важно не только количество. Хотя, конечно, и это имеет значение. Куда более существенна другая сторона. Теперь, когда наше представление о творчестве поэта в клепиковский период его жизни значительно обогатилось и расширилось, появляется необходимость внести серьезные уточнения в те оценки ранней поэзии Есенина, которые давались в прошлом. Принято считать, что в ранних стихах Есенина много места занимают мотивы и образы, почерпнутые поэтом из религиозных книг и навеянные церковно-христианскими представлениями. Это утверждение едва ли справедливо по отношению к стихам клепиковского периода. Только в нескольких стихотворениях этих лет ("Калики", "Задымился вечер...", "Дымом половодье...") мы сталкиваемся с церковной лексикой и образами. Но и в этих стихотворениях возникают реальные картины деревенского быта.

Гонимые кто нуждой и недородом, кто надеждой исцелиться в "святых" местах от тяжелого недуга, брели из конца в конец Руси, по ее большакам и проселкам, бедные странники, богомольцы, бродяги-монахи и нищие. Много их видела и рязанская земля.

Есенин позднее вспоминал, что, когда он жил в доме деда, бабка собирала "всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от "Лазаря" до "Миколы". О незавидной судьбе этих нищих странников и рассказывается в стихотворении "Калики", причем у Есенина нет и грана религиозного преклонения перед святостью калик. Он сочувствует их незавидной судьбе, но духовные стихи и песни калик не вызывают особых восторгов в его сердце:

Проходили калики деревнями,

Выпивали под окнами квасу,

У церквей пред затворами древними

Поклонялись пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,

Пели стих о сладчайшем Исусе.

Мимо клячи с поклажею топали,

Подпевали горластые гуси.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Вынимали калики поспешливо

Для коров сбереженные крохи.

И кричали пастушки насмешливо:

"Девки, в пляску! Идут скоморохи!"

Такие выражения, как "клячи... топали", "ковыляли убогие по стаду", "говорили страдальные речи", "подпевали горластые гуси", "идут скоморохи" и т. п., придавали стихам ироническую окраску. Какая уж тут "святость"!

К этому времени относится и стихотворение "Дымом половодье...". Здесь у лирического героя настроение умиротворенности, желание помолиться "украдкой" возникает вовсе не в храме божьем, а у алтаря природы:

Дымом половодье

Заливало ил.

Желтые поводья

Месяц уронил.

Заунывным карком

В тишину болот

Черная глухарка

К всенощной зовет.

Для молодого поэта природа - чудесный и необъятный храм, в котором все прекрасно. Там, где, казалось, пейзаж обычен, где свет и тени не захватывают внезапно воображения, где, на первый взгляд, в природе нет броских, запоминающихся картин и многое как будто бы давно уже примелькалось, молодой поэт неожиданно и смело открывает новые краски:

Поет зима - аукает,

Мохнатый лес баюкает

Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою

Плывут в страну далекую

Седые облака.

А по двору метелица

Ковром шелковым стелется,

Но больно холодна.

Воробышки игривые.

Как дотки сиротливые,

Прижались у окна.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

И дремлют пташки нежные

Под эти вихри снежные

У мерзлого окна.

И снится им прекрасная,

В улыбках солнца ясная

Красавица весна.

В этом "морозном" стихотворении много света, тепла. Новизна образа "аукающей зимы", безыскусственность в обрисовке пернатых "героев", напевность, музыкальность стиха, ритм которого ассоциируется с "музыкой" снежной вьюги, колоритность поэтической лексики - все это говорит о незаурядном мастерстве молодого поэта.

Еще до отъезда во второклассную школу Сергей Есенин подружился с сестрой своего товарища Анной Сардановской. Приезжая летом из Спас-Клепиков в родное село, он часто встречался с ней. Константиновские старожилы вспоминают, как "однажды летним вечером Анна и Сергей, раскрасневшиеся, держа друг друга за руки, прибежали в дом священника и попросили бывшую там монашенку разнять их руки: "Мы любим друг друга и в будущем даем слово жениться. Разними пас. Пусть, кто первый изменит и женится или выйдет замуж, того второй будет бить хворостом". Первой нарушила "договор" Анна. Приехав из Москвы и узнав об этом, Есенин написал письмо, уговорив ту же монашенку передать его Анне, которая после замужества жила в соседнем селе. Монашка, отдавая письмо, спросила: "Что Сережа пишет?" Анна с грустью сказала: "Он, матушка, просит тебя взять пук хвороста и бить меня, сколько у тебя сил хватит".

Анне Сардановской Есенин посвятил стихотворение "За горами, за желтыми долами...", опубликованное впервые в 1916 году, и стихотворение "Зачем зовешь...", относящееся к 1911 - 1912 годам. О нем Есенин упоминает в одном из писем к Панфилову из Москвы осенью 1912 года. "Перед моим отъездом недели за две, за три, - сообщает он другу, - у нас был праздник престольный. К священнику съехалось много гостей на вечер. Был приглашен и я. Там я встретился с Сардановской Анной (которой я посвятил стихотворение "Зачем зовешь т. р. м."). Она познакомила меня со своей подругой (Марией Бальзамовой). Встреча эта на меня также подействовала, потому что после трех дней она уехала и в последний вечер в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка тургеневская Лиза ("Дворянское гнездо") по своей душе и по своим качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти при встрече с другой такой же женщиной".

Мечтой о любви согреты многие строки ранних стихов Есенина. Чист, непосредствен образ лирического героя этих стихов. Ничто пока не омрачает его взора, "васильками светится" его сердце. Таинственно влечет и манит его "девичья красота". Он озорно грозится синеокой красавице сорвать фату и увести "под склоны вплоть до маковой зари".

Не все эти стихотворения художественно самостоятельны. Есть среди них написанные с явным подражанием кольцовским стихам ("Темна ноченька, не спится...", "Хороша была Танюша, краше не было в селе...", "Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха..."). Есть стихи, навеянные фольклорными мотивами ("Подражанье песне", "Под венком лесной ромашки"), лирически идеализирующие деревенскую любовь. "Он, помню, - замечает один из современников поэта, - рассказывал... какая бывает любовь в деревне, лирически ее идеализируя. Тут было дело не в личных признаниях... Эта тема была только поводом вспомнить о рязанских девушках и природе. Ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи в глазах тех, кто не может знать их так, как он".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сергей Есенин"

Книги похожие на "Сергей Есенин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Прокушев - Сергей Есенин"

Отзывы читателей о книге "Сергей Есенин", комментарии и мнения людей о произведении.