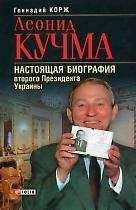

Леонид Кучма - После майдана 2005-2006. Записки президента

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "После майдана 2005-2006. Записки президента"

Описание и краткое содержание "После майдана 2005-2006. Записки президента" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны выдержки из записей дневникового характера, которые автор, президент Украины (1994-2004), вел на протяжении 2005-2006 годов. Он анализирует текущие политические события в Украине и мире, вспоминает прошлое, рассказывает о встречах с лидерами разных стран: Ельциным, Путиным, Иоанном Павлом II , Берлускони, Колем, Миттераном, Цзян Цзэмином, Чавесом и другими. Говоря об оранжевой революции в Украине (2004), Л. Д. Кучма подчеркивает, что положительно относится только к научно-техническим революциям.

25 июля

О том, что американская военная промышленность и военная машина далеко впереди западноевропейских, на обоих континентах говорится вскользь. Сказывается, наверное, самолюбие западных европейцев и тактичность (в данном случае) американцев. Но от этого разрыв не становится меньше. И европейские правительства, Евросоюз в целом не знают, что они могут сделать, чтобы сократить этот разрыв. Речь идет о таком различии между США и Европой, о котором ответственные политики Парижа, Берлина, Лондона боятся и думать.

Чтобы понять, в чем тут дело, нужно сравнить расходы на социальные нужды. В Америке они намного меньше. Значит, бизнесу на воспроизводство остается больше, чем в Европе. Американцы могут развивать свой военно-промышленный комплекс, свою военную машину на самой мощной в мире финансовой базе. Причем соответствующие программы там изначально многоцелевые. Государство не может напрямую финансировать частный сектор, но косвенно, через военные заказы, - сколько угодно. Это не только рабочие места и прибыли частного бизнеса. Технологии и разработки военного назначения сразу получают выход в гражданский сектор. Ни одна страна в такой мере не использует свои военные достижения в мирных целях, как США. Это все и делает их недосягаемыми для европейцев. Социальная защищенность достигается, так сказать, косвенным образом: растет общий уровень жизни, растут зарплаты, личные доходы, и человек имеет возможность сам финансировать львиную долю своих социальных потребностей.

В Советском Союзе, кстати, дела шли бы намного лучше, если бы научно-технические достижения военно-промышленного комплекса таким же естественным путем, как в США, использовались во всех отраслях народного хозяйства. Но была мания секретности. Все хранилось под семью замками. Секретно, совершенно секретно, особой важности… Не дай Бог, «враг» узнает!… Психология осажденной крепости оказалась непробиваемой. В высшем руководстве так и не нашлось (и, наверное, не могло найтись) людей с кругозором, который мог бы им позволить взглянуть на дело открытыми глазами, без шор, без страха, по-хозяйски. Пусть «враг» узнает вас по вашим достижениям в экономике! Он по качеству вашего телевизора определит ваши военные возможности и будет остерегаться. Но эта логика была недоступна ни Сталину, ни Хрущеву, ни Брежневу - никому.

Почему американцы так преуспели в развитии своей электроники? Потому что разработки, появившиеся в авиации, в ракетной технике, очень быстро стали использоваться в гражданской экономике, в производстве товаров народного потребления. Эти технологии и товары захлестнули весь мир. А мы со своими допотопными гражданскими технологиями оказались у разбитого корыта. В свое время я с огорчением смотрел на советские телевизоры и радиоприемники, потому что хорошо представлял себе, какими они могли бы быть, если бы не наша ограниченность и страхи. Рутинное газетное сообщение («Сегодня», 23 мая 2006): «Часть американских фирм уже обратилась в специальное управление геодезии и картографии США за разрешением получения лицензии на производство и запуск космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью 0,25 м, что сопоставимо с возможностями военных спутников-разведчиков». Там же читаю, можно сказать, панегирик в мой адрес: «В 2004 году в мировой табели о рангах Украина шагнула вперед по числу изготовленных и запущенных 7 украинских ракетоносителей, к сожалению, с чужих космодромов, и уверенно заняла 4 место, пропустив впереди себя Россию с 22 пусками, США - 16 пусков, Китай - 8 пусков. По количеству произведенных в мире космических аппаратов в 2004 году Украина с 3 космическими аппаратами находилась на 5 месте - после США, России, Франции, Китая. В 2005 году произведено 5 запусков ракетоносителей отечественного производства»

27 июля

Конечно, продажа «Криворожстали» на аукционе - успех. Но это сиюминутный успех. Как говорится, сорвали куш. После этого не мешает посмотреть на него с точки зрения государственной стратегии, выбора дальнейшего пути. Значит, что - продаем все, что может быть куплено? И пусть потом наши дела за нас решают другие? Или все-таки продолжаем создавать свой отечественный капитал, своих капиталистов, с тем чтобы по мере накопления денег они вкладывали их в высокие технологии? Я не противник иностранного капитала. Все, что мог, делал для привлечения его в нашу экономику. Но есть грань, которую переходить нельзя. Ее нужно угадывать особым чутьем политика. Черно-белый подход не годится. В России, по-моему, еще со времен Ельцина действует неписаное правило: стратегические объекты иностранцам не продавать. Немцы вон тоже отказали россиянам в продаже 20 процентов своего «Телекома». Если металлургический гигант находится в руках наших предпринимателей и там появляются необходимые финансовые ресурсы, то можно позаботиться, чтобы их не вывозили из страны, как обычно поступают иностранцы, а инвестировали в смежные отрасли. Так пытается поступать Россия: капитал переливается, например, из нефтегазового комплекса в машиностроение. Делается это инструментами фискальной политики. У нас должны быть реальные программы, согласованные с крупным бизнесом. Государство приглашает капиталиста: вот есть такая программа, вот такие условия, они должны тебе понравиться - давай, участвуй.

Я думаю, например, о сельскохозяйственном машиностроении. Страна в известном смысле аграрная, а все покупает за рубежом: и трактора, и сеялки-веялки, и комбайны. Мы не можем сегодня сделать автомобиль мирового класса, потому что это требует немыслимых для нас затрат. Такой автомобиль может стать итоговым воплощением целой исторической эпохи в развитии страны. Но приличные трактора, комбайны, сеялки мы в состоянии делать уже сейчас, и делаем, но мало, нет крупных серий, а их нет, потому что нет заказов, а значит, и денег.

28 июля

Анатолий Степанович Гальчинский в своих работах ссылается на таких экономистов, как австрийцы Хайек и Мизес. По его рекомендации я читал обоих. У Мизеса меня до глубины души проняла его позиция по вопросу о социальном и, в частности, медицинском страховании. Ничего подобного в литературе мне не попадалось. Я не ожидал, что были люди с такой позицией - и когда! В начале прошлого века. Мизес в пух и прах, причем опираясь на статистику и научные исследования, разбил то, чем едва ли не больше всего гордились немцы: их первую в мире систему государственного социального страхования, созданную при Бисмарке в 1883 - 1889 годах. Мизес замахнулся даже на «святая святых» - на пособия по болезни.

«Не существует отчетливой границы между здоровьем и болезнью, - писал он. - Болезнь неким образом зависит от сознательной воли и подсознательно действующих психических сил… Так вся идея о возможности отделить с помощью медицинских обследований больных от здоровых и симулянтов, а трудоспособных - от инвалидов оказалась несостоятельной… Разрушительные свойства системы страхования по болезни и от несчастных случаев заключались прежде всего в том, что система поощряла несчастные случаи и болезни, замедляла выздоровление и зачастую создавала (или по крайней мере усиливала и растягивала во времени) функциональные нарушения, которые следуют обычно за болезнью или несчастным случаем… Сейчас уже нельзя отрицать, что травматические неврозы есть результат социального законодательства. Статистика показывает, что застрахованные пациенты преодолевают последствия травм дольше, а осложнениям и постоянным функциональным расстройствам подвержены сильнее, чем незастрахованные. Страхование против болезней плодит болезни… Если ослаблено желание быть здоровым и работоспособным, болезнь и все остальное - придут… Социальное страхование превратило неврозы застрахованных граждан в опасную болезнь народа».

Мизес убедительно показывает, что безработица - это «проблема заработной платы, а не работы. От безработицы так же нельзя застраховать, как, например, от затруднений со сбытом товаров». Более того, «помощь безработным и есть то самое, что порождает безработицу как постоянное явление… Безработица в капиталистических странах существует потому, что политика правительств и профсоюзов направлена на поддержание такого уровня заработной платы, который не соответствует существующей производительности труда». Мизес с горечью констатирует, что многие люди искренне не понимают, что «помощь жертвам - пособия по безработице и общественные работы - ведет только к проеданию капитала, а оно со временем отзовется дальнейшим снижением уровня заработной платы».

Чем же объяснялась такая «бесчувственность» этого великого экономиста, разоблачителя социализма, одного из самых здравых людей не только своего времени? Он понимал и пытался объяснить всем, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Все блага, которыми немецкое государство осчастливливает рабочего, берутся из его же кармана. Это является фактом даже в том случае, если страховые взносы делает не сам рабочий, а предприятие: «То, что уплачивает предприниматель в страховые фонды, - это всего лишь налог на предельную производительность труда, а значит, и средство сокращения денежной заработной платы». (Людвиг фон Мизес. Социализм. Экономический и социологический анализ. Москва. 1993. Стр. 303-310).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "После майдана 2005-2006. Записки президента"

Книги похожие на "После майдана 2005-2006. Записки президента" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Кучма - После майдана 2005-2006. Записки президента"

Отзывы читателей о книге "После майдана 2005-2006. Записки президента", комментарии и мнения людей о произведении.