Александр Кацура - Дуэль в истории России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дуэль в истории России"

Описание и краткое содержание "Дуэль в истории России" читать бесплатно онлайн.

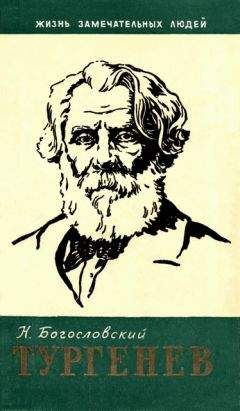

Эта книга об истории русской дуэли, о том, как обычай «поединков чести» пришел в Россию в XVII в. и просуществовал до начала нашего столетия. Среди героев книги и военачальники, и скромные офицеры, и декабристы, и знаменитые русские писатели (Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Тургенев, Блок, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев).

В Приложении воспроизведены дореволюционное издание, посвященное вопросам чести, а также выдержки из дуэльных кодексов.

Книга, впервые изданная в 1999 г. и ставшая бестселлером, сейчас предлагается читателям в новой редакции, со значительными изменениями и дополнениями.

Расширен и иллюстративный ряд — неотъемлемая часть этого увлекательного повествования. Издание снабжено аннотированным Именным указателем, облегчающим пользование книгой.

Со временем упомянутая тройственная формула была мною расширена, приобретя еще два варианта, лучше сказать, два измерения:

Пушкин-свобода-одиночество и Пушкин-свобода-смерть.

Мне представляется, что эти триады сущностно охватывают жизнь не только нашего главного национального гения, но жизнь и судьбы всей духовной и интеллектуальной верхушки нашего общества, все, что «выше травы». Одновременно замечу, что, как мне думается, именно от этих живых формул идет история философии экзистенциализма (который по преимуществу есть русское изобретение) — от Пушкина через Достоевского к Бердяеву и Шестову.

В свой 29-й день рождения Пушкин задался одним из главнейших экзистенциальных вопросов — о загадочной, неисповедимой вброшенности (заброшенности, выброшенности) человеческой личности в этот мир, в этот миг, сюда и сейчас:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Пространство между страстью и тоской — неужели это и есть жизнь? Но что тогда такое — свобода? И где она? За что цепляться? И стоит ли? И правда ли, что сердце пусто? На каждом шагу, за каждым поворотом — грозящее одиночество. Ужели не избежать его?

Как одинок дуэлянт, выходящий к барьеру! Почти так же, как воин, выходящий на трудную битву. Почти так же, как осужденный к смерти, поднимающийся на эшафот. Они бесконечно одиноки, они — один на один с вечностью. И не верьте улыбчивым бретерам, весело поедающим черешни под наведенным на них дулом. Это всегда игра, быть может, и талантливая. (Отчетливо ставшая и литературной игрой.)

В свое время Достоевский, испытавший ужас близкой смертной казни, сформулировал очень глубокий философский принцип: бытие только тогда по-настоящему ощущает свою полноту, когда совсем рядом оно ощущает дыхание небытия, когда ему грозит небытие.

А Пушкин так это выразил:

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю.

Темперамент разрывал Пушкина, толкая его на постоянный, порой изнурительный и в итоге безнадежный поиск свободы, а также пугая и маня одиночеством — одиночеством подлинным, космического масштаба. Впрочем, тут нужно точно и тонко разделить: человек Пушкин был несвободен, опутан веревками и силками. Вот только малая часть:

И что ж? Гербовые заботы

Схватили за полы меня,

И на Неве, хоть нет охоты,

Прикованным остался я».

Поэт Пушкин почти всегда прорывался к особой, высшей, раскрепощающей свободе, подлинной свободе творчества и духа («Как ветер, песнь его свободна…»). Но реальная, живая фигура была соткана и из того, и из другого, что и определило драму его жизни.

Тяга к свободе — великая, несравненная сила, уводящая на край и за край, а подробности схваток, дуэлей, сражений за честь и достоинство — лишь фон и детали. Уход за край — не есть ли путь к подлинной свободе? Или небытие — всего лишь новая тюрьма? Абсолютная тюрьма, окончательная несвобода воображаемой нирваны. Есть ли возможности у небытия? Допустимо ли там хотя бы шевелиться, думать, мечтать, влиять, творить? Свобода тела и свобода духа — как сопряжены они?

Пушкин пишет о поэте (то есть о себе):

А. С. Пушкин.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы;

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков, и смятенья полн,

На берега пустынных волн,

В широко шумные дубровы…

А докучливой толпе, пытающейся настичь и допросить, и заставить служить себе, отвечает так:

Подите прочь — какое дело

Поэту мирному до вас!

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

И позиция эта столь важна для него, что неоднократно возвращается он к этой теме:

Поэт! Не дорожи любовию народной.

Восторженных похвал пройдет минутный шум;

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум.

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит

И плюет на алтарь, где твой огонь горит,

И в детской резвости колеблет твой треножник.

«Ты царь: живи один…» Какое нужно мужество и какая правдивость, чтобы так ясно и твердо это сказать. И сказанного придерживаться. Только не надо путать это с ритуальным отшельничеством, с одиночеством кельи, пещерки монаха… Тут речь идет об одиночестве иной природы, без внешних примет (порою нарочитых, искусственных, а то и фальшивых или лицемерных). Речь идет об одиночестве в толпе, самом страшном из всех одиночеств на свете, в сущности, равном космическому одиночеству.

Как ни странно это звучит, но Пушкин оказался одиноким и в русской литературе. Один из самых оригинальных и глубоких пушкинистов, П. К. Губер, автор знаменитого «Дон-жуанского списка Пушкина», еще в начале XX века одним из первых выдал эту «тайну»: «Нам говорят: в течение без малого ста лет Пушкин был в России самым любимым поэтом… О творчестве Пушкина были написаны лучшие страницы русской литературной критики. Тургенев, Достоевский называли себя его учениками. Наконец, он основал школу: Майков, Алексей Толстой и даже Фет являются его продолжателями в поэзии.

Со школы мы и начнем: секрет, в наше время уже достаточно разоблаченный, состоит в том, что Пушкинской школы никогда не существовало. Как у Шекспира, у него не нашлось продолжателей. Майков и Толстой, весьма посредственные стихотворцы, быстро устаревшие, пытались воспроизвести некоторые внешние особенности пушкинского стиха, но это им совершенно не удалось в самой чувствительной и деликатной сфере поэтического творчества — в сфере ритма. Что касается Фета, то он, конечно, примыкает всецело к другой поэтической традиции: не к Пушкину, а к Тютчеву…

Отзываясь на Пушкинское празднество 1880 года, Константин Леонтьев писал: «Ново было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полуутилитарного стремления к многообразному, чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина». Вот глубоко верные строки. Но они стоят совсем одиноко в русской критической литературе XIX века, а их автор пользовался славой неисправимого любителя парадоксов.

Самобытнейший К. Леонтьев по отношению к пушкинскому гению применил неожиданное, казалось бы, слово — воинственный. Что же, не забудем темперамента поэта и того факта, что после лицея Пушкин мечтал пойти в гусары (вот уж был бы боец!), да скуповатый отец не дал денег. Употребленное Леонтьевым слово — точное. В этой связи необходимо отметить в Пушкине еще одно удивительное противоречие, многими замеченное, но редко упоминаемое и мало осмысленное до сей поры. Дело в том, что поэт умудрился соединить в себе, казалось бы, несоединимое — он, очевидный западник, либерал, поборник свободы, одновременно явился государственником и стопроцентным русским патриотом (не всеми понятое чудо, воспринимаемое как парадокс, а то даже как злое, нелепое искажение).

«Будучи крайним государственником и воинствующим патриотом, — замечает по сему поводу Губер, — Пушкин тем не менее ни при каких обстоятельствах не выражал принципиальной, идейной вражды к Западной Европе. Если бы он дожил до славянофильской пропаганды, то, вероятно, немало злых эпиграмм вырвалось бы у него по адресу Хомякова и его товарищей. Ему не пришлось ни разу, несмотря на пламенное желание, побывать за границей. Все же умственно он чувствовал себя в Европе, как дома».

Квасные патриоты и туповатые ксенофобы, пришибеевского склада государственники, коих и не счесть, обычно трусы и тугодумы. Нередко воры и подлецы. На ходульную брань, на гнусную интригу, на удар исподтишка, особенно когда ощутим их перевес толпою, когда вдесятером можно навалиться на одного, — на это они еще как способны. На дуэльное поле, настоящее, где стреляют, где поневоле окажешься один на один, где шансы уравнены, их арканом не затащишь! Патриотизм они понимают все больше как пьяные слезы в луже из пива, кваса и водки да ругань в сторону «инородцев». Ну и начинали б с «инородца» Пушкина! Россия и есть страна инородцев, в ней чистого восточного славянина — без примеси угро-финской либо же татарской крови — давно уже не сыскать. А сколько со времен Екатерины добавилось немецкой, польской, еврейской, французской… И что будем делать? ДНК-анализ или череп циркулем обмерим? Скинхеды нынешние и их тайные вдохновители — ау! Потуги ваши жалкие для России лишь ядовиты. Вот и прикиньте, патриоты ли вы на самом деле? На самом деле в России есть одна национальность — это ее великий, гибкий, богатый, неповторимый язык. Ее великая культура, обозначившая на просторах Евразии от начала XVIII до начала XX века новое и по-своему удивительное Возрождение, самобытный русский Ренессанс. Он готов был оказать благотворное влияние на весь мир, но внезапно рухнул по трагическим причинам. Впрочем, часть этой накопленной культурной энергии беззастенчивые большевики успели обратить в свою пользу. Но растратили слишком быстро и бездарно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дуэль в истории России"

Книги похожие на "Дуэль в истории России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кацура - Дуэль в истории России"

Отзывы читателей о книге "Дуэль в истории России", комментарии и мнения людей о произведении.