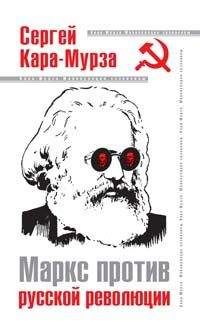

Сергей Кара-Мурза - Маркс против русской революции

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Маркс против русской революции"

Описание и краткое содержание "Маркс против русской революции" читать бесплатно онлайн.

Новая сенсационная книга от автора бестселлеров "Советская цивилизация" и "Манипуляция сознанием"!

Свежий взгляд на нашу историю!

Глубокий анализ революционных событий!

Опровержение устоявшихся догм!

Русская революция совершалась не "по Марксу", а во многом вопреки ему.

Русская народная революция нарушила главные марксистские догмы.

Русская народная революция противоречила русофобским идеям Маркса о "реакционности славян" и особенно русских.

И все эксцессы 1917 года, вся кровь и грязь Гражданской войны случились именно потому, что русскую народную революцию попытались втиснуть в тесные рамки ортодоксального марксизма…

Обожествление природы не преследовало никаких «скотских» производственных целей, это был творческий процесс, отвечающий духовным потребностям. К. Леви-Стросс считал, что мифологическое мышление древних основано на тех же интеллектуальных операциях, что и наука («Неолитический человек был наследником долгой научной традиции»). Первобытный человек оперирует множеством абстрактных понятий, применяет к явлениям природы сложную классификацию, включающую сотни видов. В «Структурной антропологии» Леви-Стросс показывает, что первобытные религиозные верования представляли собой сильное интеллектуальное орудие освоения мира человеком, сравнимое с позитивной наукой. Он пишет: «Разница здесь не столько в качестве логических операций, сколько в самой природе явлений, подвергаемых логическому анализу… Прогресс произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество» [181].

Функцией религии, вопреки представлениям Маркса и Энгельса, является вовсе не утверждение невежественных представлений, а рационализация человеческого отношения к божественному. При этом «рационализация отношения к божественному» мобилизует и присущие каждому народу видение истории и художественное сознание. Возникает духовная структура, занимающая исключительно важное место в центральной мировоззренческой матрице народа. Тютчев писал о православных обрядах: «В этих обрядах, столь глубоко исторических, в этом русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением, — во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным явлениям, открывается величие несравненной поэзии… Ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие неизмеримого будущего» (см. [182, с. 277]).

Создавая свою модель исторического процесса (исторический материализм), Маркс и Энгельс на первый план ставили материальное производство и связанные с ним отношения — материальное бытие. Духовная сфера человека ставилась на гораздо более низкий уровень. Не будем здесь говорить о познавательной ценности этой модели для решения конкретных задач марксизма. Важно то, что положения модели начинали «жить своей жизнью» и восприниматься как общезначимые (да и сами Маркс и Энгельс так их понимали). При этом они резко искажали реальность.

Маркс и Энгельс пишут: «Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса… Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [110, с. 25].

Это принижение роли идеологии, морали, религии и «и соответствующих им форм сознания» и их якобы детерминированность развитием материального производства очень дорого обошлось народу России — и в процессе революции, и особенно на последних этапах советского периода. Противоречие между марксизмом как принятой идеологией и религиозный взглядом на бытие как важной частью мировоззрения русских людей (даже атеистов), закладывало основу культурного и духовного кризиса. В этом смысле марксизм мог быть принят без конфликта только городским человеком индустриального общества Запада. О. Шпенглер писал: «Материалистическое понимание истории, которое признает экономическое состояние причиной (в физическом смысле слова), а религию, право, нравы, искусство и науку лишь функциями экономики, несомненно в нашей поздней стадии развития обладает какой-то убедительностью, так как оно обращается к мышлению безрелигиозных и лишенных традиций людей больших городов» [62, с. 125-126].

Но даже если отвлечься от конфликта в восприятии. Установка Маркса в принципе искажает реальность. Религия вовсе не является продуктом «производственных отношений», тезис Маркса подгоняет действительные отношения к своей модели. М. Вебер специально подчеркивает: «Религиозные идеи не могут быть просто дедуцированы из экономики. Они в свою очередь, и это совершенно бесспорно, являются важными пластическими элементами «национального характера», полностью сохраняющими автономность своей внутренней закономерности и свою значимость в качестве движущей силы» [160, с. 266]. Сила того удара, который в ходе революции в России был нанесен по «важным пластическим элементам «национального характера», во многом был обусловлен установками марксизма, которым следовали революционеры.

Маркс различает разные типы религиозных воззрений («первобытные» и «мировые» религии) лишь по степени их сложности, которая, как он считал, соответствует сложности производственных отношений. Религия предстает просто как инструмент «общественно-производственных организмов», которые или выбирают наиболее подходящее для них орудие из имеющихся в наличии, или быстренько производят его. Маркс пишет о капиталистической формации: «Для общества товаропроизводителей… наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.» [100, с. 89].

А что же докапиталистические формации с их общинностью и внеэкономическим принуждением, как это было в России? Им, по мнению Маркса, видимо, соответствуют язычество, кикиморы и лешие. Вот как он видит дело: «Древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясны, чем буржуазный, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования — низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни, а значит, ограниченность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта действительная ограниченность отражается идеально в древних религиях, обожествляющих природу, и народных верованиях» [100, с. 89-90].

С этим никак нельзя согласиться. Какая пуповина, какая «ограниченность отношений людей рамками материального процесса производства жизни»! В ходе собирания русского народа за тысячу лет сменилось множество формаций, уже по второму кругу начали сменяться — от социализма к капитализму — и все при христианстве. А в просвещенной Литве ухитрились до ХV века сохранять свои «древние религии и народные верования». Куда реалистичнее диалектическая модель взаимодействия производственных отношений, этногенеза и религии, предложенная Максом Вебером.

Маркс писал свои главные труды на материале Запада и для Запада. Поэтому и рассуждения на темы религии проникнуты евроцентризмом. Даже когда речь у него идет о религии вообще, неявно имеется в виду именно христианство . Маркс прилагает к нему «формационный» подход, постулируя существование некоего правильного пути развития. Протестантская Реформация выглядит необходимой «формацией» в развитии религии (подобно тому, как капитализм оказывается необходимой стадией развития производительных сил и производственных отношений). По мнению Энгельса, протестантизм является даже высшей формацией христианства. Он пишет, выделяя курсивом всю эту фразу: «Немецкий протестантизм — единственная современная форма христианства, которая достойна критики » [183, с. 578].

Для нас важно, что христианство во всех его ветвях сыграло важнейшую роль в духовном развитии почти всех европейских народов, включая народы России. Марксизм, став с конца ХIХ века наиболее авторитетным для российской интеллигенции обществоведческим учением, а затем и основой официальной идеологии СССР, сильно повлиял на наши представления о роли религии в формировании, угасании, мобилизации культуры, то есть всех общественных процессов.

Здесь снова надо вернуться к мысли Маркса о том, что религия является продуктом производственных отношений. Он пишет: «Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и т. д. суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону» [115, с. 117]. Из этого следует, например, что активной роли в становлении национальных отношений, которые явно не подчиняются «всеобщему закону производства», религия не играет. Это — ошибочная установка, которая лишила советское общество важного знания.

Более того, по мнению Маркса религия не оказывает активного влияния и на становление человека как личности, даже вне зависимости от его национального сознания. В разных вариантах он повторяет тезис: «не религия создает человека, а человек создает религию» [55, с. 252]. Это положение — одно из оснований всей его философии, пафосом которой является критика . Во введении к большому труду «К критике гегелевской философии права» он пишет: «Основа иррелигиозной критики такова: человек создает религию , религия же не создает человека» [55, с. 414].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маркс против русской революции"

Книги похожие на "Маркс против русской революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Кара-Мурза - Маркс против русской революции"

Отзывы читателей о книге "Маркс против русской революции", комментарии и мнения людей о произведении.