Ирина Сиротинская - Мой друг Варлам Шаламов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мой друг Варлам Шаламов"

Описание и краткое содержание "Мой друг Варлам Шаламов" читать бесплатно онлайн.

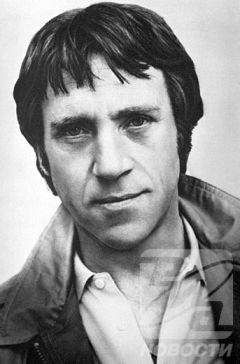

Сиротинская Ирина Павловна — близкая подруга Шаламова, которая сберегла и обеспечила сохранность его наследия.

Правопреемница писателя, составитель и автор комментариев к его книгам, в т. ч. собраниям сочинений.

С 1964 по 2006 работала в ЦГАЛИ научным сотрудником, а в последнее время — заместителем директора. В 2007 г. выступила организатором конференции к 100-летию со дня рождения В.Т.Шаламова.

С 1970-х годов Сиротинская И.П. занимается расшифровкой рукописей Шаламова.

Мне было жаль его бесконечно и жаль Мухи. В моем детстве остался мой любимый, тоже погибший друг — дворняжка Дек. До сих пор он мне снится. Его карие, сияющие любовью глаза. И я, просыпаясь, думаю, что не может такая великая любовь пропасть из мира бесследно.

Варлам Тихонович понял серьезность моего сочувствия. «Людям далеко до кошек, — сказал он, — но вы — можете быть кошкой». Вот такой комплимент я получила, и только потом поняла, что это был очень большой комплимент.

Долгие-долгие годы бесед

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос, замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял коробку…» (Он рассказывает мне о Г.Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кипреева».) Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966 и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутя, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственницы». Истинно здесь только то, что мое восхищение его прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порой затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны…» — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделать, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчался, и в ответ мне написал как-то целое эссе, отстаивая «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера… В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть…

Все, что раньше, — все как бы толпится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа… Пощечина должна быть короткой, звонкой… Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа… Для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому по-своему. Если рассказ доведен до конца, такое суждение появляется»

(1971).

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора…

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одиночного замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни…» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

Вологда

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколупнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

8 июля 1968 г.

«…Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (имеется в виду художник В.Н. Сигорский и его жена, уроженцы Вологды)… никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе… А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри… Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома…»

Так начался поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В.Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в Вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной В.Т. Смущало меня зырянское, по словам В.Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»). Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга, в «усть-сысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мой друг Варлам Шаламов"

Книги похожие на "Мой друг Варлам Шаламов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Сиротинская - Мой друг Варлам Шаламов"

Отзывы читателей о книге "Мой друг Варлам Шаламов", комментарии и мнения людей о произведении.