Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Нежеланное путешествие в Сибирь"

Описание и краткое содержание "Нежеланное путешествие в Сибирь" читать бесплатно онлайн.

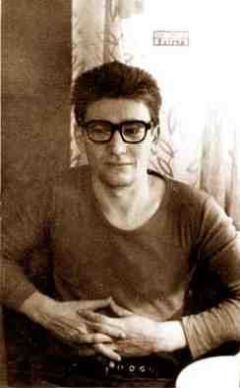

Андрей Алексеевич Амальрик

(1938–1980)

Колхозники же получили сразу по сто пятьдесят, а кто и по двести рублей, хотя и с них много удержал колхоз за трактора, которыми вспахивали приусадебные участки под картошку и зимой подтягивали стога к дому. Для людей, привыкших получать в месяц рублей пятнадцать — двадцать, это были колоссальные деньги, сразу же началась пьянка. Три дня магазин не закрывался с раннего утра до позднего вечера, продавщица совершенно сбилась с ног, но перевыполнила январский план раза в четыре. Покупали не только водку, брали отрезы на платья, тюль, выходные брюки, банки консервированного компота, по несколько килограммов пряников и вообще все, что год лежало в магазине и никому до этого не было нужно. Не обошлось и без несчастных случаев: пьяный Крицкий пошел к нам в гости, по дороге свалился в снег и заснул, отморозив обе руки. Более месяца лежал он потом в больнице, на одной руке ему отняли два пальца, а на другой три. Со всех концов деревни доносились пьяные крики и женский визг.

В начале февраля ожидалось отчетное собрание, поговаривали, что собрание будет отчетно-выборным, райком будет снимать председателя, потому что план опять не выполнен. Колхозники с некоторым злорадством этого ожидали, председателя никто не любил. Однако председателя никто снимать не собирался, и собрание свелось к обычной колхозной говорильне. План в этом году действительно опять не был выполнен, хотя колхозники и получили запланированную зарплату. Денежный доход колхоз получил, главным образом, благодаря льну, молочно-товарные фермы дали очень небольшую прибыль, а зерновые, как кажется, одни убытки: центнер пшеницы, которую государство принимало по двенадцать рублей, самому колхозу обошелся в пятнадцать.

Колхозники пропивали последние для Гурьевки трудодни. Еще в декабре ходили слухи, что с Нового года в колхозе перейдут на денежную оплату и будут ежемесячно платить всю зарплату сразу, как в совхозах. Колхозники очень боялись этих нововведений, думая, что будут получать только деньги, а зерно получать не будут и кормить скот будет нечем. Все ругались и печалились, говоря: «Как же дальше быть?! Это все специально для нашего обмана делается, ведь без скота мы помрем». Тем не менее все терпеливо ждали своей участи.

Опасения эти оказались напрасными. С января колхоз, действительно, перешел на деньги, но сделано это было, в соответствии с новыми экономическими веяниями, как раз в интересах колхозников, с тем чтобы несколько больше заинтересовать их в работе. По новым нормам та работа, которая раньше оценивалась в трудодень, т. е. в 72 копейки (60+12 за кг зерна), теперь оценивалась примерно копеек в восемьдесят, а то и в рубль, причем четвертая часть заработка выдавалась не деньгами, а зерном в конце года, так что колхозники могли теперь получить даже больше зерна. Постепенно к новой системе привыкли, и почти все были ею довольны.

Это не значит, конечно, что заработок колхозников на много повысился. Доярка зимой получала теперь в среднем рублей 80 (2,2 руб. за центнер надоенного молока и 5 руб. за новорожденного теленка), летом меньше, потому что снижали расценки; примерно столько же получала телятница; в бригаде на вывозке силоса с полей выходило каждому рублей 20–25, летом на заготовке кормов немногим больше; тракторист за рейс зимой получал меньше рубля, так что в месяц не выходило и 30 рублей, если только не было далеких рейсов; еще меньше получал дояр-механик, который при введении новой системы даже забастовал на три дня. Деньги за январь заплатили в самом конце февраля, а затем стали платить в середине каждого месяца за предыдущий.

Ввести такую систему оплаты колхоз смог благодаря новому, более широкому и гибкому методу государственных кредитований, и под прямым государственным нажимом, а не потому, что колхозное начальство хотело этого. Вообще, как я слышал, намечены крупные государственные капиталовложения в сельское хозяйство, чтобы сделать его более эффективным и хоть как-то сократить его катастрофическое отставание от других отраслей народного хозяйства.

Как мне кажется, поспешная коллективизация и форсированное развитие промышленности за счет разорения сельского хозяйства были большой ошибкой, которая дорого обошлась стране как в политическом, так и в хозяйственном аспектах. Конечно, отсюда единственно правильным выглядит вывод — делать обратные крупные денежные вливания в сельское хозяйство. Однако очень важный вопрос, как они будут использованы.

Я не специалист по сельскому хозяйству, никакой почти экономической литературы не читал, но за время работы в колхозе накопил кое-какие наблюдения, которые хотел бы здесь обобщить. Первой необходимой мерой для разумного использования капиталовложений и вообще для рационального ведения сельского хозяйства мне кажется предоставление широкой самостоятельности колхозам. Необходимо отказаться не только от мелочной опеки колхозов, но и вообще от планирования сверху. Пусть каждый колхоз сам составляет свой план и представляет его государству не для утверждения, а только для информации, чтобы государственные органы могли составить общую картину; нужно поднимать сельское хозяйство не для «отчета», а для дела. Регулировать же производство государство может за счет пересмотра тех или иных оптовых цен. Кстати, установление разумных оптовых цен — тоже большая задача. Жесткие требования, как мне кажется, государство должно применять, устанавливая не количество, а качество принимаемой продукции. Самостоятельность колхозов, я думаю, должна быть тесно связана с самостоятельностью колхозников. Если председатель колхоза должен быть независим от районного начальства, от которого он целиком зависит сейчас, то, наоборот, он должен действительно выбираться колхозниками и действительно отчитываться перед ними. Нужно не «далее развивать колхозную демократию», которая пока что существует только на страницах газет, а действительно создавать чуть ли не на пустом месте демократичные отношения в колхозах. Без этого невозможно будет создать из колхозника человека, который сознает, что развитие сельского хозяйства зависит прежде всего от его труда. Только тогда люди что-то сделают, когда у них появится чувство собственного достоинства и ответственности за свой труд. С этим, как мне кажется, связана и проблема образования. Капиталовложения в народное образование окупаются, может быть, наиболее медленно, но зато и наиболее верно. Необходимо поднять уровень преподавания в сельских школах, а также ввести связанные с сельским хозяйством специальные предметы. Кроме того, необходимо ввести курсы и для взрослых колхозников, прежде всего для тех, кто занимает какие-то командные посты: бригадиров, заведующих фермами, звеньевых и так далее. Доярки должны быть хоть элементарно знакомы с ветеринарией, трактористы — с агротехникой, и все пройти хотя бы простейшие курсы экономического расчета. Вот тут можно использовать и студентов. Нужно также гарантировать минимальный уровень оплаты в колхозах и повысить ставки пенсий хотя бы до самого низкого городского уровня, что создаст большую уверенность у колхозников в завтрашнем дне. Наиболее льготные кредиты, как мне кажется, колхозам нужно предоставлять для капитального строительства и оснащения сельского хозяйства малой механизацией, нужно также создавать передвижные строительные специализированные бригады, которые переезжали бы из колхоза в колхоз и по договорам строили там. Нужно постепенно ликвидировать маленькие деревни и строить большие поселки с домами, снабженными бытовыми удобствами, магазином, хорошим клубом и т. д. С этим же связана и ликвидация точных хозяйств, которые отнимают у колхозников много времени и сил и являются крайним анахронизмом, потому что ведение своего крошечного хозяйства с экономической точки зрения крайне нерационально. Однако ни в коем случае не нужно добиваться их ликвидации какими-то административными мерами, что опять свелось бы к голоданию колхозников и упадку хозяйства; нужно отпускать колхозникам продукцию колхозов по себестоимости, чтобы им дешевле было покупать у колхозов молоко и свинину, чем держать дома корову или выращивать поросенка. Если колхозники увидят выгоду этой меры, они добровольно откажутся от обременительных для них личных хозяйств. А кто хочет держать личное хозяйство, особенно пенсионеры, так пусть и держат. Далее, не следует административными мерами удерживать людей в колхозах и не пускать в города. Постоянный отлив из деревни в город — естественный процесс, он происходит во всех странах, а у нас совершенно необходим, поскольку у нас соотношение сельского и городского населения все еще не отвечает уровню экономически развитой страны. Если так можно выразиться, сельское хозяйство нужно поднимать «не числом, а уменьем», и тем более не принудительным трудом «антиобщественных элементов». Еще во времена Петра I не оправдала себя мера ловить на дорогах бродяг, пьяниц и других опустившихся людей и заставлять их работать на мануфактурах. И еще одно: сельское хозяйство прежде всего нужно развивать вглубь, а не вширь, как это делается сейчас. Для увеличения молочной и мясной продукции нужно не столько увеличивать поголовье, сколько повышать его продуктивность, для увеличения продукции зерна — не столько расширять посевы, сколько повышать урожайность с каждого гектара.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Нежеланное путешествие в Сибирь"

Книги похожие на "Нежеланное путешествие в Сибирь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь"

Отзывы читателей о книге "Нежеланное путешествие в Сибирь", комментарии и мнения людей о произведении.