Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Нежеланное путешествие в Сибирь"

Описание и краткое содержание "Нежеланное путешествие в Сибирь" читать бесплатно онлайн.

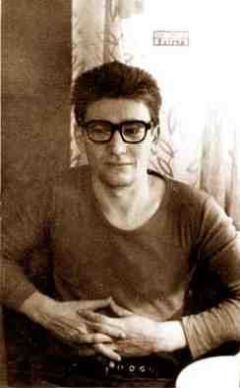

Андрей Алексеевич Амальрик

(1938–1980)

В Гурьевке вообще ни к кому не обращались: Степанида Алексеевна, или Мария Степановна, или Дмитрий Иванович, а говорили просто: Стешка, Манька, Митька. Или же давали прозвища: пятидесятилетнего Дмитрия Филимонова никто иначе не называл, как Филимон, а дети — дядька Филимон; пожилого тракториста Ивана Шиканова все звали просто Шикан. В деревне было несколько Марий, их называли кого Манька, кого Машка, кого Маруська, или же давали прозвища: Манька Пасториха, Манька Горбачиха и т. д. Иногда жену называли по имени мужа, например, жену старика Петра Антипенко звали Петиха, хотя имя ее было Анна, жену старика Сергея Разуванова — Разуваниха. Только к бригадиру большинство обращалось по имени-отчеству, а те, кто помоложе, говорили: дядька Шаповалов. Я буду тоже называть здесь всех колхозников Манька и Санька, не потому, что отношусь к ним без уважения, а потому что таков стиль отношений в деревне, который я хочу правдиво описать. Меня все называли Андрей, а также, как я узнал потом, дали еще прозвище Очкастый, которое в глаза, впрочем, никто ни разу не употребил.

Хотя за последние годы заработки колхозников в колхозе возрасли, все же они недостаточны для того, чтобы прожить на них. Основным источником дохода, как и раньше, остается свое собственное маленькое хозяйство. Все колхозники держат коров, а большие семьи по две коровы, и овец. Овец бьют на мясо, а также получают шерсть, но очень короткую, годится только на носки и варежки. Если корова перестает доиться, то иногда, но далеко не всегда колхоз мог продать колхознику новую корову на льготных условиях; купить корову с рук стоит около пятисот рублей. Бык только колхозный, но за случку колхозники ничего не платят. Телят обычно выращивают для продажи государству, закупочная цена более рубля за килограмм в живом весе, или же, гораздо реже, свежуют тушу и везут продавать на рынок. Так же все выращивают свиней на сало, которых обычно режут зимой. Двухнедельный поросенок стоит десять рублей. Все почти держат кур; яйца тоже можно сдавать государству через магазин, по цене 8 и 9 копеек за яйцо. Здесь нет той болезненной для личных хозяйств проблемы кормов, которую я видел позднее в центральной России. Когда кончался колхозный сенокос, колхозникам отводили индивидуальные покосы. Дело было только за временем и рабочими руками. Доярки, особенно безмужние, не успевают себе иногда достаточно накосить к зиме, однако зимой сено всегда можно купить. Каждый в конце года получает на трудодни несколько центнеров зерна, и, вместе с картошкой, которой засевали весь приусадебный участок, этого вполне достаточно, чтобы откармливать свиней и кормить кур. В Тульской или Московской областях, например, положение совсем другое. Хотя скот и здесь держать не воспрещается и налог не взимается, многие крестьяне чуть ли не с тоской вспоминают о сталинских временах, когда брали огромные налоги и заставляли бесплатно работать в колхозах, но зато давали покосы. Сейчас же покосов не дают, кормов тоже не дают в совхозах и колхозах. Сейчас никто не принуждает колхозника сдавать государству яйца, но если он хочет получить центнер комбикорма, он должен сдать государству 200 яиц. В деревне на Оке, где я сейчас отдыхаю, на тридцать с лишним дворов — 5 коров, и поросята далеко не в каждом доме; на противоположном берегу в большой деревне всего три коровы. Так что Сибирь находится в неизмеримо более выгодном положении.

Свое собственное хозяйство колхозники ведут столь же нерационально, как и колхозное, и не имеют ни малейшего представления, во сколько им самим обходится яйцо, литр молока или килограмм свинины. Поскольку они не платят за них деньги, у них создается приятная иллюзия даровщины. Они ведь ценят свой собственный труд столь же низко, как его ценят колхоз и государство. Они не голодают, но зато обречены как бы на непрерывное служение собственной скотине. Едва они освобождаются от работы в колхозе, как тут же надо доить корову, кормить поросенка, окучивать картошку для того же поросенка и так далее.

Колхозники не прочь были пожаловаться на свою жизнь, на тяжелую работу, на те же «палочки». Но когда я их спрашивал, как бы они хотели жить, они отвечали: «А как иначе жить? Мы уж без этих палочек жить не умеем!» Мне было интересно знать, как относятся к колхозу те, кто еще хорошо помнит единоличное хозяйство. Отвечали по-разному. Некоторые хвалили очень то время, когда «каждый сам себе был хозяином». Гурьевка одной из последних подверглась коллективизации, уже во всем районе были колхозы, а гурьевские хуторяне держались. Тут, как рассказывают старики, «наехали уполномоченный за уполномоченным» — и дело пошло и поехало на отобранных конях. Другие говорили, что теперь зато работа полегче будет и — любопытный довод — постов соблюдать не надо. Все, однако, сходились в том, что к старому уже возврата быть не может, что к единоличному хозяйству колхозники вернуться не захотят, а главное, уже вести его не сумеют — «избаловались». Вспоминали еще, как жили богатые мужики: держали пасеки громадные, а сами меда и не пробовали — все на продажу, а в домах одни лавки голые стояли, теперь же самый нищий колхозник норовит купить железную кровать и радиопремник. Видимо, отсутствие своего хозяйства и неуверенность в будущем — сегодня есть, а завтра отберут — перевернули крестьянскую психологию. Сейчас, получив разрешение держать свой скот, получая хоть минимальную заработную плату зерном и деньгами, освобожденные от налога на личное хозяйство и от лесоповальной повинности, колхозники очень довольны своей жизнью. Все в один голос говорят: сейчас только и жить. И тут же начинаются жалобы на жизнь, тяжелую работу и низкую оплату труда.

Вообще, я думаю, это такой народ, из которого можно веревки вить. Если завтра власть решит из каких-либо оккультных политических или экономических соображений вернуться к единоличным хозяйствам, то каждый безропотно получит свой надел и начнет на нем пшеницу и лен сеять, если же власть решит вообще отобрать личные участки с избами вместе, поселить всех в бараках и кормить в столовых, то и это будет сделано без труда. Так что для подъема сельского хозяйства можно смело экспериментировать: повышать заработную плату и понижать, разрешать единоличный скот и запрещать. Однако, по-моему, только один эксперимент будет иметь успех: если создадут работника, который сам к себе будет относиться с уважением и не позволит над собой всякие шутки шутить, тогда он и работать будет как следует.

Пока что в колхозах существует, по сути дела, принудительный труд и колхозники находятся в совершенно бесправном положении. Так, они не имеют права уйти из колхоза иначе как в другой колхоз, их паспорта находятся в конторе, и на руки они их не получают. Отпустить могут какого-нибудь больного или увечного, или женщину одинокую, от кого уже толка нет. Для молодежи есть только две возможности вырваться из колхоза — это не вернуться домой после армии, что большинство и делает, или пойти учиться; тем, кто кончил школу, и смог поступить в техникум или институт, паспорт дается на руки. Внутри колхоза колхозники тоже находятся в совершенно бесправном положении: от них совершенно не зависит «выбор» председателя, объединение или разъединение колхозов, установление размеров оплаты и так далее. Они опутаны системой денежных штрафов и запрещений, а в спорном случае в суд на колхоз подать не могут. Это бесправие имеет обратную сторону. Колхозник знает, что его никуда из колхоза не отпустят, но зато и не выгонят, что бы он ни натворил. Сколько вреда ни принесет колхозник, его всё будут переводить с одной работы на другую или даже оставят на старом месте. Колхозников штрафуют — но делают вычеты с нищенской заработной платы, а нищему не страшен штраф, штраф страшен обеспеченному человеку. Вдобавок штрафуют так несправедливо, что это не поднимает чувство ответственности, а разлагает его.

Семей, которые были бы, по колхозной мерке, хорошо обеспечены, в деревне не так уж много, преимущественно это семьи трактористов. В самом трудном положении, пожалуй, безмужние женщины, которых на тридцать два двора приходится четырнадцать человек, или тринадцать дворов, так как две сестры держат общее хозяйство. Восемь из них живут с детьми, остальные уже старухи, дети их разъехались. У одних мужья умерли, другие развелись, третьи замужем не бывали, так как много мужчин их возраста погибло на войне. Что касается детей, то тут и ссыльные вложили свою долю, а также разные уполномоченные эпохи сталинских налогов, которые за сожительство обещали снизить налог или освободить от лесосплава. У женщин моложе сорока лет детей не так много, как бывало в деревнях раньше, обычно 2–4 ребенка. Это благодаря разрешению абортов. Один старик с усмешкой мне рассказывал, что вот у него было двенадцать детей, а теперь-де бабам много родить не дадут — «теперь детей в Кривошеине кочергой вышкребают». В деревне, где все знают жизнь друг друга, никакой аборт не остается в тайне, и деревенская общественность всегда его оживленно комментирует. Если женщина поехала в Кривошеино в районную больницу делать аборт, это называется «ехать на фестиваль» или «ехать на песни». На месте же медицинское обслуживание ограничивается фельдшером, который живет в соседней деревне, и в Гурьевку приезжает летом раз в неделю, а зимой раз в месяц.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Нежеланное путешествие в Сибирь"

Книги похожие на "Нежеланное путешествие в Сибирь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Амальрик - Нежеланное путешествие в Сибирь"

Отзывы читателей о книге "Нежеланное путешествие в Сибирь", комментарии и мнения людей о произведении.