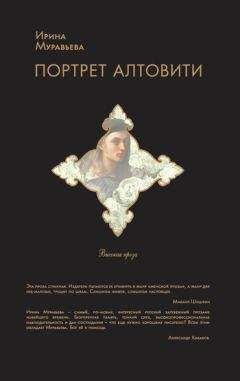

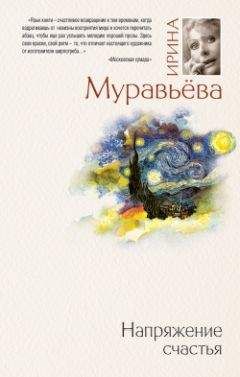

Ирина Муравьева - День ангела

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "День ангела"

Описание и краткое содержание "День ангела" читать бесплатно онлайн.

Семья русских эмигрантов. Три поколения. Разные характеры и судьбы – и одинаковое мужество идти навстречу своей любви, даже если это любовь-грех, любовь-голод, любовь-наркотик. Любовь, которая перемежается с реальным голодом, настоящими наркотиками, ужасом войн и революций. Но герои романа готовы отвечать за собственный выбор. Они не только напряженно размышляют о том, оставляет ли Бог человека, оказавшегося на самом краю, и что же делать с жаждой по своему запретному и беспредельному «я». Они способны видеть ангела, который тоже смотрит на них – и на границе между жизнью и смертью, и из-под купола храма, и глазами близких людей.

А какое было солнце в тот день – кажется, никогда, за всю жизнь я так сильно не чувствовала этот всю меня насквозь, до последней кровинки пронизывающий свет. В нашей высокой «скворечне» не было занавесок, и свет свободно лился на кровать, на пестрые ситцевые простыни, на нашу одежду, кое-как сброшенную на пол. Еще я запомнила птиц. Они запели на рассвете, разбудили меня своими свежими, удивленными голосами, и так стыдно мне стало от того счастья, которое я чувствовала во всем своем теле, так стыдно, будто я украла его, как курицу на рынке!

Вермонт, наше время

Ушаков ничего не взял с собой из Парижа. Материнская квартира осталась стоять закрытой на два поворота ключа. Он опустил жалюзи, расставил диванные подушки так, как это было при матери: две темно-зеленые, бархатные, по бокам, и белая, шелковая, посредине.

Наследство, состоящее из дома в Вермонте, принадлежащей этому дому земли и ценной коллекции живописи, обрушилось на него внезапно – мать никогда не говорила о своем отце. Теперь только выяснилось, что этот отец, бросивший ее ребенком и сбежавший в Америку, не завел себе другой семьи, хотя ни разу не поинтересовался, как там, во Франции, живет его дочка, которая выросла, вышла замуж, родила Митю, похоронила мужа, потом отца мужа, потом, через две недели, мать мужа, осталась одна с ребенком, ходила в русскую церковь, работала хирургической медсестрой и, несмотря на свою длиннобровую черноволосую красоту, ни с кем не жила, не спала, не гуляла, а только служила своему мальчику, воспитывала его, сама занималась с ним математикой, читала ему жития святых, отправляла на лето в православный разведческий лагерь для детей эмиграции, а потом, когда он вырос и закончил школу, настояла на том, чтобы мальчик поступил именно в Сорбонну, на отделение философской антропологии.

Она заболела раком легких, когда Мите исполнилось сорок четыре года, и болела долго, мучительно, мужественно, с каким-то даже хладнокровием, словно наблюдая сама за собой и просчитывая, на сколько лет, месяцев, дней осталось ей сил и желания жизни. За полтора года до смерти мать получила письмо от человека, чьи стертые временем карточки лежали в семейном альбоме. В письме этот человек не обращался к ней по имени, а называл ее «вишенкой», как когда-то называли ее в детстве. Но, кроме того что он называл «вишенкой» старую, истощенную болезнью женщину, которая каждый раз, перед тем как подняться с постели, долго нашаривала босыми и словно бы вылепленными из алебастра узкими ступнями серые пушистые тапочки, а потом медленно, шаркая ими, брела в уборную, придерживаясь за стену своей очень узкой, дрожащей и тоже словно бы алебастровой рукой, – кроме того что он обращался к ней «вишенка», этот человек еще сообщал, что никогда не терял ее из виду и теперь, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, завещает своему единственному внуку Дмитрию Ушакову коллекцию живописи, оцененную в полтора миллиона долларов, а также дом в штате Вермонт с изрядным количеством земли общей стоимостью восемьсот восемьдесят четыре тысячи.

Митя запомнил каждую минуту того вечера, когда мать, дочитавшая наконец это письмо, в котором первое слово «вишенка» было написано от руки, а дальше все набрано на компьютере, закрыла глаза и долго лежала неподвижно, облизывая пересохшие губы, откинувшись на подушку своей растрепанной, полысевшей от лекарств головой, а потом солнце вдруг хлынуло на ее измученное лицо, оно заколыхалось, задвигалось, помолодело, и устыдившийся собственной силы восторг заставил ее изо всей силы взмахнуть руками, словно только так и можно было выразить все, что она почувствовала.

* * *У подножия горы, на которой осенью так краснеют пышные деревья, что издалека она кажется усыпанной розами, стояла просторная русская школа. Вечерами с горы опускался туман, стыдливо закутывал русскую школу, и она принимала облик корабля, убеленного морскою солью, с давно затонувшей и канувшей мачтой. Туман прятал тайны, и тайн было множество.

До появления школы Вермонт себе спал и печали не ведал. Текли его реки, леса зеленели. Знаменитый писатель Солженицын вел себя до странности тихо, сидел за столом, покусывая типичную для настоящего русского писателя бороду, и жадно готовил последнее слово. К себе не пускал и к другим не стремился.

Но школу открыли. Как сердце, которое бьется, даже если его отделяют от тела, так все хороводы, венки из ромашек, душистых и белых, из желтых купавок, из синей гвоздики, из клевера, красного, сладкого, с медом, венки на девичьих склоненных головках, к тому же ночные купанья и пляски, к тому же романсы, к романсам – гитары, к тому же гаданья, к гаданьям – страданья, к страданиям – слезы, к слезам… Ах, да что говорить! Народное русское сердце, на которое многие очень писатели – не только один Солженицын, не только – возлагали такие надежды, русское сердце, расставшееся со своей подмосковной, калужской, рязанской, владимирской плотью, забилось с нездешнею силой в Вермонте. Да как вдруг забилось! Если наезжал чужой человек, то он видел вот что: рязанско-калужские крепкие люди в простых сарафанах, в очках и панамках учат чужих детей своему великому языку. Ночами купаются голыми в реках. По праздникам все отправляются в церковь, в столовых всегда недовольны обедом, друг друга целуют помногу, потеют.

Дав клятву не произнести за время своего пребывания в школе ни одного английского слова, студенты все лето давились молчанием. Оно нарывало в их горлах. Сталкиваясь свежим утром на усыпанной росою тропинке, ведущей в столовую, заспанные, со спутанными волосами, страдальцы открывали девственные уста свои накрепко заученным диалогом знакомства из первой учебной главы «Вы в России»:

– Ти здравстуй!

– И ти!

– Как ти?

– Ошень! А ти?

– Тожа ошень!

– Ти рад?

– Так! Шастливо!

– И ти. Будь здоровым!

Когда в небольшом поселке Белая Речка, где Ушаков должен был пересесть с нью-йоркского автобуса на местный, ему сказали, что здесь, совсем неподалеку от его нового дома, находится русская школа, он вспомнил, что слышал об этой школе еще в Париже, так как именно в ней-то и проводила лето семья нового православного священника из церкви на рю Дарю, который занял место недавно умершего отца Кирилла.

* * *Покачиваясь в вылинявшем полосатом гамаке между двумя вермонтскими яблонями, с которых уже сошел их бело-розовый цвет, так что теперь вся трава под ногами была щедро усыпана лепестками, Ушаков восстанавливал перед глазами те куски прошлого, которые особенно мучили его, пытаясь сейчас, в этом безмятежном краю, освободиться ото всего, ощутить, что прошлое уже не имеет над ним власти, но оно не уходило, не тускнело: ни бугорок, накрытый темно-синей клеенкой, ни слабая рука матери, которой она перекрестила его перед смертью, ни лицо Медальникова, жалкое и доброе лицо, на котором судорогой бессильного стыда, как в зеркале, отразилось Митино предательство.

Были и другие поступки, были слова, были мысли, за которые всегда становилось стыдно и возвращаясь к которым Ушаков чувствовал себя, как чувствует человек, который только что спокойно шел по улице, и вдруг нога его провалилась в глубокую яму, дыру на асфальте, и он настолько потерял равновесие, что чуть не упал, не разбил себе голову. Иногда казалось, что он тащит на себе собственную память, как тащат людей из тяжелых сражений: от ран их идет густой и отталкивающий запах свежей крови, но сбросить нельзя, а сбежать просто некуда.

* * *Племянник профессора Медальникова, Сергея Ивановича, умершего в 1947 году в Тулоне в клинике для душевнобольных, Антон Медальников, возглавивший в пятидесятые годы фармакологическую лабораторию имени своего знаменитого дяди в Институте Пастера, пророчил Мите Ушакову большую известность в области философской антропологии. После смерти Митиного отца, с которым Антон Медальников вместе работал, он избегал встреч с его семьей по причинам, которые стали известны Мите только впоследствии, и всякий раз, сталкиваясь с Митиной матерью в церкви, торопливо раскланивался и отводил глаза. Ни фармакологией, ни биологией он уже не занимался и перешел в лабораторию по изучению обезьян.

В мае шестьдесят девятого года, через пару месяцев после гибели Манон, стоя на одном из воскресных богослужений, Митя увидел Медальникова рядом и вдруг обрадовался этому.

В те месяцы он жил, как животное, на которое пал выбор, и оно знает, что обречено. Он продолжал ходить в университет, но переехал обратно к матери (квартира на рю де Пасси стояла закрытой), читал хаотично, жаднее, чем прежде, и временами начинал вести себя так, словно живая Манон, не спуская глаз, следила за ним с поднебесья. Ему постоянно хотелось снова увидеть ее, будто эта смерть была чьей-то издевкой или, может быть, розыгрышем самой Манон, а темный клеенчатый бугорок – не что иное, как одно из ее бесконечных переодеваний, ее неожиданных масок, в то время как сама Манон продолжает где-то существовать и по-прежнему валяется на диване с потухшей сигаретой. Он знал, что то, что происходит с ним, граничит, наверное, с безумием, и, мысленно возвращаясь к Манон, не отпуская ее, не позволяя ей умереть до конца, он только усиливает свои муки, но он также знал, что только благодаря этим мукам он, как гвоздями, вколачивает в себя ту Манон, которой ему не хватало для жизни. Временами он физически ощущал, как теперь уже внутри его самого, его тела, вспыхивают ее блестящие глаза, как они начинают переливаться и вздрагивать, и, вжавшаяся в диван, издали похожая на большую куклу, она вдруг приподнимается на локте, далеко отведя хрупкую руку с сигаретой, – худая, прелестная, измученная чем-то, чего она так и не открыла ему, – и радостно шепчет:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "День ангела"

Книги похожие на "День ангела" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Муравьева - День ангела"

Отзывы читателей о книге "День ангела", комментарии и мнения людей о произведении.