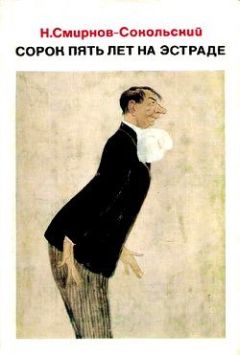

Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сорок пять лет на эстраде"

Описание и краткое содержание "Сорок пять лет на эстраде" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны фельетоны, статьи и выступления Н.П. Смирнова-Сокольского — одного из основоположников советской эстрады, писателя, библиофила. Большинство эстрадных фельетонов артиста было опубликовано впервые.

«Любимцев московской публики» — вообще изобилие. Каждый уважающий себя полуоперный горлодер обязательно — «премьер московского государственного театра»… Я родился и вырос в Москве. Но я с удивлением, первый раз в жизни читал фамилии «любимцев и премьеров» моего родного города…

…Театральная провинция… горит. Настоящее стихийное бедствие. Начиная с Орла, вниз до Баку и кругом проезжаешь мимо пепелища того, что называется театром… Что случилось с театром в провинции? Почему гастроли какого-нибудь заезжего юмориста собирают полные сборы, а местные труппы горят? Думаю, что помимо жалоб на налоги затхлость репертуара сыграла не последнюю роль в этом деле. Смотреть тысячный раз «Грех» Винниченко в старых затрепанных декорациях иногда бывает скучнее, чем присутствовать на сеансе гипнотизера Полянского с его «затоплением зрительного зала водой»…

…В этом году трудно ехать в привинцию. Гарантированной работы мало, есть только в очень больших городах, а устраивать самостоятельные концерты, даже при битковых сборах, накладисто. Мой маленький антураж: управляющий, дорога и гостиницы съедали 75 процентов сбора. И потом, на приезжего гастролера еще с вокзала набрасываются, как черные вороны, всякого рода поборники: за то, за пятое, за десятое. Сколько раз при большом битковом сборе я, подсчитывая заработок, думал о том, как хорошо получать скромное жалованье где-нибудь в скромном театре. Впрочем, бывали и удачные дни.

А приятно быть москвичом. Хорошо мотаться по всем этим ростовам, Харьковам и знать, что в конце концов откуда-нибудь из Баку сядешь на скорый поезд и опять приедешь в Москву…» (Н. Смирнов-Сокольский, Провинциальные впечатления — «Зрелища», 1924, № 72 и 73.)

1924, лето. Москва. Эстрада «Нового парка» (сад «Эрмитаж»). «…Неблагополучно у нас с эстрадой. Посмотрел я раза два программу в «Эрмитаже». Уж на что, кажется, отбор — первый сорт. «Дирекция не жалеет средств». А в итоге уныло встает все тот же вопрос — кому это нужно? Для кого?…Публика требует? Да ведь той публики, которая это требовала, нет, да и условий, которые вызывали эти требования, — тоже нет. Пример налицо. — Смирнов-Сокольский. За год его не узнаешь. Где былое похлопыванье по брюшку нэпмана? Где прежняя подковыка под советские порядки? Где же его реминисценции о старой златоглавой Москве? Сейчас Смирнов-Сокольский прямо — не сглазить бы — советский куплетист. У него одного — какая-то радость от нового быта, бодрость. А успех — во всяком случае не меньший, пожалуй, и больший». (К. Ф а м а р и н, На шипке эстрады. — «Новый зритель», 1924, № 21.)

1924, сентябрь — ноябрь. Очередная гастрольная поездка: Саратов, Царицын, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Екатеринослав. В репертуаре новые фельетоны «Всероссийская ноздря», «Страна без дураков», «Рассказы Бывалого».

«…Его эстрадные выступления носили в первый период главным образом куплетный характер и тоже имели некоторый уклон в сторону смычки с нэпом. Но уже в этих первых опытах чувствовалось самобытное, довольно острое дарование, которое находилось на распутье: или оно пойдет по пути обычного эстрадного шаблона на потеху мещанства, или автор-сатирик изберет более трудный путь заострения своей сатиры и углубления ее в толщу нашей жизни.

И Смирнов-Сокольский с большими колебаниями все-таки пытается выбраться на второй путь. Куплетные произведения начинают занимать в его творчестве второе место, а на первое выступают сатирические рассказы и раешник, захватывающие глубоко толщу нашего быта. Ряд новых, уже больших вещей привез нам он в свой последний приезд, среди них — фельетон «Ноздря». Здесь — попытка углубленной сатиры на российского обывателя с широким охватом темы. В смысле исполнения артист выработал в себе любопытную скороговорку, которая приближает исполнение к народному раешнику.

…Нельзя не отметить все-таки некоторых попыток сбиваться иногда на торную дорогу «старинной сатиры», на темы женско-мужских отношений. Очевидно, слишком сильна власть этих старых традиций. Во всяком случае, Смирнов-Сокольский уже определил себя как один из первых эстрадных сатириков, сумевших подойти к богатству нашего быта и из него черпать для себя материал. Особенно ярки с бытовой стороны рассказы григорьевских и махновских бандитов». (КСИП, Вечер Смирнова-Сокольского. — «Молот», Ростов-на-Дону, 1924, 2 октября.)

1924, декабрь. Москва. Из постановления Отдела народного образования Моссовета по докладу художественного подотдела МОНО:

«Худ. п/о направляет в Губплан или Мосфинотдел мотивированное отношение по следующему поводу: на последнем концерте при участии Смирнова-Сокольского (а также Качалова и др.) Мосфинотдел повысил обычную сумму налога с 10 % до 30 %, объясняя эту меру популярностью фамилии артиста. Ввиду того что Смирнов-Сокольский является сейчас единственным советизирующим эстраду артистом, а также потому, что определение величины налога является в данном случае прерогативой МОНО, но не Мосфинотдела, Худ. п/о МОНО заявляет по этому поводу свой протест». («В театрах МОНО». — «Новый зритель», 1924, № 50–51.)

1925, лето. В Новом парке (сад «Эрмитаж») выступает с фельетонами «Роптать желаю!», «Обыватель о метрополитене», «Рассказы Бывалого». 29 августа — празднование десятилетнего юбилея Смирнова-Сокольского.

«…Заслуженным успехом пользуется Смирнов-Сокольский. Он нашел наконец свой стиль. Две излюбленные маски: бывший бандит-григорьевец, которому «большевики мешают поднимать производительность труда», отобрав у него наган, и полуинтеллигент, нечто вроде эрдмановского Гулячкина,[36] но Гулячкина протестующего, возмущающегося Советской властью. Монологи строятся таким образом, что нападки на Советскую власть только еще ярче раскрывают убожество и несостоятельность нападающей стороны… Смирнов-Сокольский подносит обывателю его же собственные, наиболее бережно лелеемые мысли в выпуклом зеркале, где, как в самоваре, все отражения выглядят забавными уродцами». (В. Серпуховской, Эстрада в Новом парке. — «Новый зритель», 1926, № 34, 36.)

1926, февраль.

«Редакция «Синей блузы», отмечая деятельность Н. П. Смирнова-Сокольского как советского сатирика, работающего в одном направлении с «Синей блузой», присудила ему значок и почетное звание «синеблузника»…» («Жизнь искусства», 1926, № 7.)

1926, апрель. Публикует в центральной прессе «Письмо в редакцию» об авторском праве эстрадника.

«Прошу не отказать в помещении нижеследующего моего соображения по поводу авторского права эстрадников… Перехватывание чужого репертуара на эстраде практиковалось и раньше, но в последнее время приняло катастрофический характер. На мои выступления и на выступления других артистов разговорного жанра, имеющих актуальный и «созвучный эпохе» репертуар, является целая плеяда любителей легкой наживы со стенографистками и открыто переписывает то, что создано нами тяжелым трудом, распродавая потом это всем желающим. Получилось так, что я — трудись и работай, а господа Ивановы, право пребывания на сцене коих заключается в их умении вовремя украсть чужой репертуар, — на другой же день умчатся в провинцию пользоваться плодами моих бессонных ночей, оставив мне в качестве утешения «уплату авторского гонорара».

…Мое желание иметь репертуар только в личном пользовании совершенно не похоже на желание драматурга монополизировать свое произведение. Для меня это — вопрос существования самой моей профессии, для драматурга — это вопрос больше всего экономический. Это основное различие профессий драматурга и эстрадного автора-исполнителя совершенно не учтено в декрете, вернее, в его толковании. Индивидуальный репертуар для меня — единственное орудие производства, без которого я то же, что скрипач без скрипки. Один и тот же рассказ, находящийся у десятка юмористов нашей профессиональной сущности, — уже не рассказ, ибо публика приходит слушать у Иванова — одно, у Петрова — другое, у Смирнова — третье. Мастерство исполнения в данном случае на втором плане, а на первом безусловно «что». Слушать одинаковое «что» подряд у десяти юмористов, хотя бы и в разном исполнении, — для публики по меньшей мере тошнотворно. Неиндивидуальный, одинаковый репертуар уничтожит всех десятерых исполнителей. Мнение, что публики хватит, — ошибочное». (Н. Смирнов-Сокольский, Письмо в редакцию. — «Труд», 1926, 25 апреля; «Вечерняя Москва», 1926, 28 апреля; «Жизнь искусства», 1926, № 19, и др.)

1926, 25 мая. Москва. На открытии летнего сезона в Новом парке (сад «Эрмитаж») читает новый фельетон о советском карандаше.

«…Смирнов-Сокольский продолжает взятую им уже несколько лет назад линию. Куплетист — живая газета, бойкий фельетон, хлещущий по тем или иным недостаткам окружающего нас быта. В данном случае Смирнов-Сокольский избрал темой борьбу за качество продукции и, надо отдать ему справедливость, разработал ее достаточно удачно». (В. Ивинг, Новый парк. — «Известия», 1926, 1 июня.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сорок пять лет на эстраде"

Книги похожие на "Сорок пять лет на эстраде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде"

Отзывы читателей о книге "Сорок пять лет на эстраде", комментарии и мнения людей о произведении.