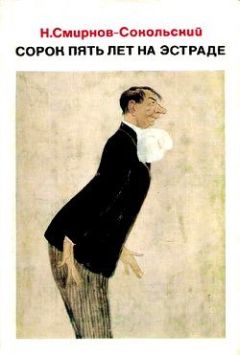

Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сорок пять лет на эстраде"

Описание и краткое содержание "Сорок пять лет на эстраде" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны фельетоны, статьи и выступления Н.П. Смирнова-Сокольского — одного из основоположников советской эстрады, писателя, библиофила. Большинство эстрадных фельетонов артиста было опубликовано впервые.

Все разговоры — «сегодня в газете — вечером в куплете» — для эстрадного искусства, а в особенности для искусства фельетониста — одни разговоры. Эстрада мобильна, но она все-таки не газета. Ведь необходимо не простое отражение «злобы дня», а художественное отображение, сатирическое обобщение, а это требует больших усилий.

Мне понравился ленинградский автор, написавший, с моей точки зрения, весьма злободневный фельетон «О матери». Мать — как образ Родины и вместе с тем как образ самого дорогого существа для человека — тема беспредельная по возможности обобщений и выводов. Я искренне сожалел, что не мне пришла эта мысль в голову. Как, вероятно, каждому автору, мне подумалось, что я бы сделал фельетон на эту тему значительно глубже и полнее. Но факт остается фактом — ленинградский автор взял настоящую злободневную тему. Мне кажется, что слово «злободневность» — это понятие гораздо шире, чем существующее истолкование этого понятия. Я при этом отнюдь не пытаюсь опорочивать любви и к летучей злободневности, живущей иногда весьма короткое время. Но убежден, что большего, чем «вводный куплет» или абзац в фельетоне, она не требует.

Немало споров вызывает вопрос, каким должен быть эстрадный фельетон по своей форме. По-моему, здесь нет ни границ, ни специальных законов. Вспоминаются слова Безыменского на совещании о куплете: «Хотите каламбуры — можно, хотите породню — можно. Все можно, но делайте это хорошо, не нарушая правил литературы».

Мне доводилось в своей практике делать фельетоны и в форме простой беседы со зрителем и в виде разговора от лица какого-нибудь Бывалого, я призывал на помощь и карикатуру Кукрыниксов, и кадры кинематографа, и куклы Ефимовых — все, что хотите, и все это отнюдь не мешало, а, наоборот, помогало делать главное: довести до зрителя-слушателя ту тему, мысль, которую я хотел довести. Форма может быть самой разнообразной, лишь бы только она помогала, а не мешала мысли.

Можно сказать, что если есть у нас «художественные чтецы» (в отличие от просто «чтецов»), то и фельетон на эстраде должен быть построен как «художественный фельетон» — в отличие от просто газетного фельетона. Признаю, что формула эта весьма условна, но практически она должна быть понятной. Пожалуй, это и есть «специфика» эстрадного фельетона.

Проблемой является успех фельетона у слушателей, вопрос о его доходчивости — смешной он или не смешной. Ясно, что в первую очередь фельетон должен быть литературным. Никаких других «особых» фельетонов эстраде не нужно. Но литературу нельзя путать с «литературщиной», и автору нельзя прятаться за жупел «литературы». Договорились уже до того, что раз не смешно — это, мол, литературно, а вот смешно — это не литературно. Это, конечно, чепуха.

Фельетон может быть несмешным, может быть драматическим, но в любых условиях он должен — повторяю — вызывать какие-то живые эмоции у слушателей. Коли этого нет, то пусть ваш фельетон написан самым литературным языком, имеет внешние признаки литературы — он не нужен ни литературе, ни эстраде. Он будет всего-навсего тем «правильным» фельетоном, слушая который невольно вспоминаешь слова В. И. Ленина: «Нечто формально правильное, а по сути издевательство».

Авторы, пишущие такие «правильные» фельетоны, любят говорить: «Не обращайте внимания на слушателей, пусть они не смеются. Поднимайте слушателей до себя…» А я подобным авторам говорю: «Дай вам бог самим подняться до нашего советского зрителя-слушателя!»

Фельетон должен быть доходчивым и смешным, если он написан в расчете на такую эмоцию слушателей. Напомню талантливейшие фельетоны Ильфа и Петрова: в них не было и двух строк, которые бы не «доходили»!

Мне приписывают утверждение, что, дескать, у меня в фельетоне потому есть «десять поплавков», что без них фельетон погибнет. Я не отказываюсь от этой фразы, но поясню: фельетон без этих «поплавков» не гибнет, но превращается в тот абсолютно «правильный» фельетон, который у зрителей успеха не имеет и никакого воздействия на них произвести не в силах.

Все дело в дозе. И я вновь напомню слова А. И. Безыменского: все можно. Но ровно столько, сколько позволяют правила литературы!.. Если мои «поплавки» (то есть так называемые ударные места) нарушили эти правила литературы — значит, их было больше, чем следует, и дело редактора указать мне на это упущение.

Разумеется, я говорю об «ударных местах», органически входящих в фельетон, а отнюдь не о воткнутых в него ни с того ни с сего. Это тоже было бы нарушением правил литературы. Однако тенденцию некоторых редакционных работников убирать все «ударные места», причесывать и прилизывать фельетон, приговаривая: «А знаете ли, вам тут смех только помешает» — это в свою очередь не меньшее нарушение правил литературы. Стихотворение «Издал Трусишкин тяжкий стон» в достаточной мере живописует такое нарушение литературных правил.

Несколько слов об исполнении фельетона. О том — нужен ли в фельетоне образ или не нужен. Думается, что главный образ в фельетоне — это образ его исполнителя. В сущности, единственный образ, который я написал за всю жизнь, — это образ «Николая Смирнова-Сокольского». Именно в этом образе я беседовал много лет с советскими зрителями, сделал этот образ знакомым, понятным. Беседы мои иногда были хороши, иногда плохи. Ну, что ж! Срывы возможны. Я также порой скатывался в ту «веселую болтовню», которая менее всего нужна нам. Но тут необходимо заметить, что нас к этому порой толкает сама программа, в которой мы выступаем. Почему-то такая «веселая болтовня» считается допустимой для конферансье, особенно «парного» порядка. Доза их «болтовни» в программе порой бывает просто невыносимой, мешающей.

Помню, раньше приходил я к конферансье Амурскому и говорил: «Товарищ Амурский, послушайте мой новый фельетон!» При этом я доставал свои десять страниц на машинке и читал ему.

Амурский выслушивал фельетон, хвалил или ругал — не важно, но далее говорил: «А теперь, послушайте мой конферанс!» — и доставал четвертушку бумаги, на которой были написаны все те пять-шесть реприз, которые входили в его конферанс программы.

А теперь я прихожу со своими десятью страницами на машинке в Репертком и спрашиваю: «А что это за телефонная книга лежит у вас на столе?» И мне отвечают: «Это репертуар парного конферанса». И я уже вижу, что мой фельетон — это та четвертушка бумаги, на которой был написан репертуар Амурского.

Иной раз программы строятся так, что всякие умные слова просто забиваются изобилием «веселой болтовни», в которой тонешь! Тут-то порой и вставишь лишние «поплавки», которые действительно нарушают правила литературы.

Общие правила должны соблюдаться неукоснительно не только в одном фельетоне, но и во всей программе. Бесхребетная болтовня не нужна и в конферансе, и прикрывать ее якобы «нашим правом на шутку» не следует. Конферанс должен помогать, а не мешать программе… В ином случае устраивайте самостоятельные «творческие вечера бесхребетных шуток», а нас оставьте в покое.

Быть этаким «художественным чтецом», которого выпускают только «для идеологии», чтобы политически как-то спасать чьи-то «права на шутку», я не хочу.

Возвращаясь к исполнению фельетона, можно, конечно, согласиться, что успех в значительной мере зависит и от искусства исполнителя. Я родился в семье наборщика — одного из служащих издателя Суворина. Было мне, наверно, лет двенадцать, когда счастливый случай привел меня на лето в Крым. Попав в Феодосию, я был кем-то из взрослых захвачен на суворинскую дачу.

В числе гостей, посетивших в то лето Суворина, был знаменитый русский трагик Мамонт Викторович Дальский. После ужина обратились к нему с просьбой что-нибудь прочитать. Его чтение навсегда осталось одним из самых ярких моих воспоминаний. Дальский — с открытым воротом «а-ля Байрон» — подошел к окну (за окном — Феодосия, ночь, море, луна) и стал читать — что вы думаете? Молитву «Отче наш». И это было прочитано до того впечатляюще, гениально, что запомнилось на всю жизнь. Он вызвал и слезы и волнующее настроение — он мог добиться от аудитории всего, чего хотел…

Главная трудность в создании эстрадного фельетона — это (простите за сравнение) изготовление «одного обеда на всех». До революции этого не требовалось. Помню, я лично работал, например, в Петровском парке, в саду «Фантазия» (был такой там театр при буфете), а, скажем, Юлий Убейко работал в фешенебельном «Аквариуме». И оба одинаково бы провалились — если бы я пришел со своим репертуаром в «Аквариум», а он в «Фантазию». Зритель был строго дифференцирован. Теперь этой дифференциации нет. Зритель везде одинаковый. И фельетон надо написать таким образом, чтобы он был интересен и академику, сидящему в первом ряду, и молодому, только что, может быть, приехавшему из колхоза зрителю, скромно устроившемуся на балконе. Значит, надо выбрать такие темы, которые одинаково волновали бы и академика и молодого колхозника. Это самая трудная задача для эстрадного фельетониста, и в этом, пожалуй, единственное различие между фельетонами «для уха» и «для глаза».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сорок пять лет на эстраде"

Книги похожие на "Сорок пять лет на эстраде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде"

Отзывы читателей о книге "Сорок пять лет на эстраде", комментарии и мнения людей о произведении.