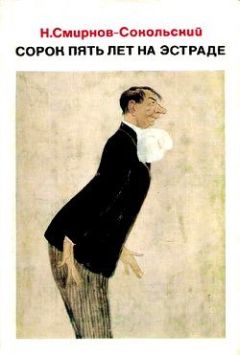

Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сорок пять лет на эстраде"

Описание и краткое содержание "Сорок пять лет на эстраде" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны фельетоны, статьи и выступления Н.П. Смирнова-Сокольского — одного из основоположников советской эстрады, писателя, библиофила. Большинство эстрадных фельетонов артиста было опубликовано впервые.

В дальнейшем он не раз возвращался к первоначальным записям, дополняя их новыми сведениями. Эти записи и положены в основу настоящей публикации. В архиве Смирнова-Сокольского сохранился ряд вариантов этой «словесной руды», в том числе и более подробные выписки из исполнявшихся им когда-то куплетов, монологов, фельетонов, а также «автобиографии», написанные для разных учреждений и организаций; стенограммы выступлений, где он нередко возвращался к тем или иным этапам своей работы на эстраде, и др. Все эти материалы также использованы при подготовке настоящей сводной редакции автобиографических записей, не предназначавшихся самим Сокольским для печати (это только «руда», неоднократно напоминал он Кузнецову). Вместе с тем именно в силу своей конкретности, документальности они едва ли не впервые на живых примерах показывают эволюцию эстрадного репертуара, представляя значительный интерес и для истории советской эстрады и для творческой характеристики самого Смирнова-Сокольского, его поисков, ошибок и свершений на пути утверждения нового жанра советской эстрады — эстрадного фельетона.

* * *Родился 5 (17 марта) 1898 года и вырос в Москве. Мать — театральная портниха. Отец — типограф-афишер (мастер по набору текста афиш — специальность, в свое время особенно ценившаяся в типографиях). Он же потом занимался мелкой антрепризой и с кем-то в компании «держал» сезона два-три театрик при буфете в Московском зоологическом саду. Все это было очень давно — отец умер, когда мне был год. Мать умерла в 1942 году, в войну, глубокою старухой. Театральная портниха, она имела дело со многими актрисами Москвы. Дом посещался людьми театра, разговоры были театрального порядка.

Мать сумела отдать меня в Александровское коммерческое училище, но, на беду, сатирические способности мальчика проявили себя неожиданно рано. Виной всему был «Муравейник» — рукописный ученический журнал, который я редактировал года три. Пока в «Муравейнике» появлялись сентиментальные стишки, отвечавшие духу времени, все было в порядке. Но достаточно было статейки, высмеивавшей недостатки одного из преподавателей, как отношение стало резко отрицательным. Когда на правах редактора журнала я предстал перед разгневанным директором, выяснилось, что автор статейки — я сам. Этот сатирический опус чуть было не стоил мне изгнания из училища. Однако исключен не был — помиловали. Сатира была глупая, педагоги немногим умнее.

Не мечтал и не хотел быть актером. Влекли к себе газета, журнал. Молился на знаменитого тогда фельетониста Власа Дорошевича. По окончании училища решил посвятить себя газетной деятельности. Фельетонов, однако, писать не давали, перебивался с хлеба на квас мелким репортажем в «вечерках».

В одну из редких минут хорошего настроения секретарь редакции решил открыть мне секрет, какими качествами должен обладать настоящий репортер: лирика не нужна, романтика — тоже, несите сенсацию — и получите двести строк… Помогли товарищи. Шепнули на ухо, что сенсации может и не быть — ее нужно «сделать». Вскоре же перед секретарем редакции лежало сенсационное сообщение об ограблении могилы только что похороненного биржевого туза. Почувствовал себя настоящим журналистом. Следующий день принес, однако, горькое разочарование: опровержение родственников и неприятный разговор у редактора, сообщившего, что редакция в моих услугах больше не нуждается. Жалел, но угрызений совести не испытывал: сенсации придумывали и великие мастера. Правда, удачнее.

После неудачи с «сенсацией» двери редакций передо мной закрылись. Начал пробовать разные профессии. Служил почему-то в правлении свечного завода.

H. П. Смирнов-Сокольский. 1913 год

Увлекся садовыми куплетистами. Нашел в их работе много общего с газетной, но с одним огромным преимуществом: не было сердитого секретаря редакции, безжалостно гасившего все, что шло дальше «пожара» или несчастного случая.

Кусок хлеба стал добывать писанием «репертуара» мелким куплетистам. Убедившись, что не только для писания, но и для исполнения куплетов особых талантов не требуется, решил исполнять куплеты сам.

Впервые выступил в качестве профессионального юмориста в Малаховке. С успехом пел отчаянные куплеты о жуликах, которые «не идут воевать». Присутствовавший при этом антрепренер Н. Гриневский, которому, очевидно, это понравилось, пригласил в свой театр миниатюр на Сретенке «Одеон», где я занял положение дешевого эстрадного универмага: за пять рублей в сутки сразу стал опереточным простаком, драматическим любовником и «комиком-куплетистом — любимцем публики». В вечер — четыре сеанса, десять-двенадцать переодеваний.

Еще через год был уже приглашен в кино, за сравнительно значительные деньги, в качестве «признанного» любимца публики.

Стать таковым было нетрудно, поелику то, что преподносилось с такой эстрады, было до ужаса безграмотно и по репертуару косно и негибко.

Потрясал всякого рода «экспромтами».

Н. П. Смирнов-Сокольский. 1917 год

Долго искал жанр, выступал в рванье, в эксцентрическом фраке, пока не остановился на толстовке с белым бантом.

Ввиду того что была первая мировая война — шел 1916 год, — темы были ура-патриотические, оттеснявшие «клубничку», главенствовавшую у тогдашних куплетистов. Система выступлений была такова: небольшой стихотворный монолог, два-три куплета или песенки, частушки. Между ними веселая репризная болтовня.

Первый монолог, с которым я появился на профессиональной эстраде, назывался «Шептунам». Стихотворное произведение с различными гневными обвинениями маловерам и шептунам, сомневающимся в силе русского оружия.

В нем были строки:

Пройдет декабрь, шинель надену,

Возьму винтовку в руки я,

Пойду туда, где ждет уж смену

Солдат геройская семья…

Вот там, дескать, я докажу… и так далее и так далее. В январе читал: «Январь пройдет, шинель надену…» Потом — февраль, март, апрель. В мае пришлось подлаживаться под размер стиха: «Вот май пройдет, шинель надену…» Стал получать письма от зрителей примерно такого содержания: «Или ты, сукин сын, надевай шинель и поезжай воевать действительно, или по крайней мере — не трепись…»

Это едва ли не впервые заставило подумать, что слова, бросаемые с эстрады, не столь уж безответственны. В особенности если выступаешь «бия себя кулаками в грудь».

Темы монологов (в то время довольно многочисленных) были: купцы, набивавшие цену на товар; «мародеры тыла», уклонявшиеся от воинской повинности («Вперед, зем-гусары, вперед!»); монолог, бичевавший привычное «авось да небось», которыми и пытался объяснить якобы «временные» военные неудачи (монолог «Царица Лень»).

В куплетах и песенках высмеивались «братушки-болгары», объявившие нейтралитет, старик Франц-Иосиф, нос Фердинанда Болгарского (это все были союзники Вильгельма) и, наконец, сам «Вильгельм кровавый», которому доставалось с чадами и домочадцами, то есть с кронпринцем Мальбруком и прочими. Особое место занимали модные в то время «Военные песенки», «Военные картинки» и «Мозаики», вроде «Кто и что поет в наши дни», «Эволюция уличной песенки» и т. д.

Одной из излюбленных тем, пользовавшихся успехом, было введение на военное время запрещения продажи крепких напитков и в то же время широкий обход этого запрещения: водку подавали в чайниках. Пользовалась успехом песенка «Зачем же вы мне чайник прицепили», переделанная на злобу дня из старых шантанных куплетов.

Антрепренер Н. Гриневский, пригласив меня в свой театр миниатюр, сразу выпустил афишу, называя меня в ней «старым любимцем публики». И хотя публика видела перед собой восемнадцатилетнего «старого любимца» впервые — недоразумений не происходило. Зато дежурного околоточного надзирателя оскорбляло недостойное вольнодумство, просвечивавшее сквозь некоторые монологи и куплеты.

Гриневский, как деловой человек, знающий всему цену, быстро нашел точки соприкосновения: за сто рублей, получаемые ежемесячно от Гриневского, околоточный начал соответственно относиться к моим выступлениям: когда у него, всегда сидевшего в пятом ряду, портфель находился на коленях, — это значило, что в театре «кто-нибудь» есть, и артисты пели исключительно о цветах, о любви, ночах безумной страсти. Когда же портфель был под мышкой — мы знали, что петь можно о чем заблагорассудится.

Все было бы хорошо, если бы в один из вечеров я не перепутал сигнализацию и не продернул взяточника пристава и его супругу в присутствии его самого за тайную продажу водки в чайниках. Был посажен на гауптвахту на две недели за «подрывание основ существующего строя»…

Настоящим успехом начал пользоваться в 1917–1918 годы за свои монологи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сорок пять лет на эстраде"

Книги похожие на "Сорок пять лет на эстраде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде"

Отзывы читателей о книге "Сорок пять лет на эстраде", комментарии и мнения людей о произведении.