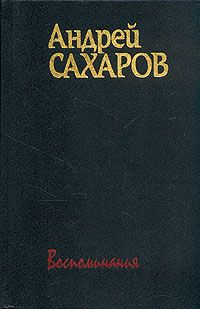

Андрей Сахаров - Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

В этот раз я со своей стороны рассказал о работах Таммовской группы, о предполагаемых характеристиках изделий, основанных на «1-й» и «2-й» идеях (конечно, это были очень предварительные, во многом неверные соображения). Я пробыл в этот первый приезд на объекте около недели, узнал много чрезвычайно для нас важного и неожиданного об атомных зарядах (за пределами объекта даже говорить тогда о таких вещах не полагалось – вне зависимости от степени допуска собеседника – отчеты не размножались и в Москву не высылались).

Разговаривая с сотрудниками Я. Б. и с ним самим вне работы (в столовой, на вечерних и утренних прогулках по лесу, окружавшему поселок, в гостинице перед сном), я слушал рассказы о том специфическом укладе, который сложился среди научных сотрудников – очень деловом, товарищеском, необычайно напряженном. Работали, если надо, чуть ли не сутками напролет. Услышал я и об особенностях «режима», установленного на объекте, и о заключенных – я уже видел их, конечно. В следующем году я был переведен на объект уже не в качестве «визитера», а на постоянную работу, и прожил в нем около 18 лет, иногда с семьей, иногда один. Я расскажу тут об объекте, опираясь как на впечатления своего первого приезда, так и на то, что я увидел и узнал потом.

Город, в котором мы волею судьбы жили и работали, представлял собой довольно странное порождение эпохи. Крестьяне окрестных нищих деревень видели сплошную ограду из колючей проволоки, охватившую огромную территорию. Говорят, они нашли этому явлению весьма оригинальное объяснение – там устроили «пробный коммунизм». Этот «пробный коммунизм» – объект – представлял собой некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов – и большого лагеря. В 1949 году я еще застал рассказы о том времени, когда это был просто лагерь со смешанным составом заключенных, в том числе имеющих самые большие сроки – вероятно, мало отличавшийся от «типичного» лагеря, описанного в «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына. Руками заключенных строились заводы, испытательные площадки, дороги, жилые дома для будущих сотрудников. Сами же они жили в бараках и ходили на работу под конвоем в сопровождении овчарок. К этому времени относится рассказ об одной драматической истории, которую я услышал (от Виктора Юлиановича Гаврилова) при первом же приезде на объект.

Дело было двумя годами раньше. Небольшая группа заключенных рыла котлован, в их числе бывший полковник (быть может, из РОА). Один из з/к (принятое в СССР сокращенное обозначение слова «заключенный») нагнулся к колесу автомашины, на которой их привезли, как бы проверяя что-то. Единственный охранник нагнулся тоже. В этот момент кто-то из з/к ударил его лопатой по голове, и полковник подхватил выпавший из его рук автомат.

– Ребята, за мной!

Шофера выбросили из машины. Один из з/к сел за руль, машина помчалась. Полковник, стоя в кузове, с хода расстрелял встречный грузовик с офицерами, теперь восставшие уже были вооружены до зубов. Ворвавшись внезапно в лагерь, они частью расстреливают, частью обезоруживают охрану. Полковник вместе с желающими – их человек 50 или больше, в том числе все участники нападения на охрану – уходят через зону за пределы объекта. Они надеются, вероятно, уйти достаточно далеко, рассеяться в лесах и окружающих деревнях. Но в это время по тревоге уже подняты три дивизии НКВД (так мне рассказывали; думаю, что никто не знает точной картины). С помощью автомашин и авиации они оцепляют большой район и начинают сжимать кольцо. Последний акт трагедии – круговая оборона беглецов, организованная по всем правилам военного искусства, и массированный артиллерийский и минометный огонь, кажется даже применялась авиация; гибнут все до последнего человека. Вероятно, многие не примкнувшие к беглецам также были расстреляны (так было в другом известном мне восстании з/к в 50-х годах в Москве на строительстве больницы Министерства недалеко от нашего дома). После этого восстания состав заключенных на объекте сильно изменился – все, имеющие большие сроки, которым нечего терять, удалены, и их заменили «указники», т. е. осужденные на меньшие сроки по Указам Президиума Верховного Совета; типичные сроки 1–5 лет: мелкое хищение, знаменитые «колоски», т. е. сбор оставшихся колосьев после уборки на колхозном поле, мелкое хулиганство, самовольный уход с работы, например с шахты – особенно частый случай, самовольная остановка поезда стоп-краном и т. п.

Восстаний больше не было. Но у начальства осталась еще одна проблема – куда девать освободившихся, которые знают месторасположение объекта, что считалось великой тайной (хотя несомненно, что иностранные разведки многое знали).

Начальство разрешило свою проблему простым и безжалостным, совершенно беззаконным способом – освободившихся ссылали на вечное поселение в Магадан и в другие места, где они никому ничего не могли рассказать. Таких акций выселения было две или три, одна из них – летом 1950 года.

В 1950–1953 гг. мы жили рядом с этим лагерем. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках, рядом шли овчарки. Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах – на лесоповале, на урановых рудниках – много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь (только единицам из числа расконвоированных) – старой одеждой, мелкими деньгами, едой. Однажды домработница наших соседей Зысиных, которые завели себе кур, сварила работавшим рядом заключенным сразу 12 кур – это уже было кое-что. Ее звали Рая. В 1953 году, после амнистии, заключенных на объекте больше не было. Их заменили военные строительные батальоны (стройбаты). Тоже подневольные люди, но все же – не зеки.

Жизнь «вольных», конечно, разительно отличалась от жизни з/к – особенно «объектовских», в отличие от «городских», т. е. коренных жителей городка, на базе которого был организован объект. Помню, как в больнице, куда я попал в 1952 году, нянечка, разнося еду, приговаривала:

– Масло, каша и кисель – только объектовским, городским – каша и чай (каша без масла, чай, правда, с сахаром).

Но и над жизнью «вольных» царствовал «Режим». Ни один человек не мог поехать в отпуск, навестить родных, даже тяжело заболевших или умирающих, или на похороны, или в служебную командировку без разрешения отдела режима. «Городским» такие разрешения давались только в исключительных случаях, практически никогда. Молодым специалистам разрешения не давались в течение первого года работы, т. е. свой первый отпуск молодой человек, быть может впервые уехавший из семьи, должен был проводить в родной производственной обстановке. Для большинства это было большой бедой. Но и после года разрешения по бытовым и личным надобностям давались лишь после первой служебной командировки. Получение каждого разрешения требовало больших затрат времени, и иногда они выдавались тогда, когда надобность в них уже давно миновала (например, умершие – похоронены). При этом тот начальник, с которым гражданин разговаривал через окошечко, сам ничего не решал и бесполезно поэтому было его просить и уговаривать. Все решения принимал некто за кулисами (Уполномоченный ЦК и Совета Министров), кого никто не видел в лицо. Знакомясь сейчас, через тридцать лет, с практикой ОВИРа, я вспоминаю наш отдел режима.

Я расскажу тут дело Бориса Смагина. Я впервые познакомился с ним в Ашхабаде, он был моложе меня на два курса. Потом он воевал (из его фронтовых рассказов: он присутствовал при казни-повешении молодой украинской партизанки-националистки; в последний момент она крикнула: «За свободную Украину!»). После демобилизации он окончил университет и был направлен на только что организованный объект. Незадолго до моего приезда Смагина назначили начальником какого-то отдела, кажется дозиметрического. Как рассказывал с дружеской усмешкой один из наших общих знакомых, в это время у него зачастили выражения вроде «Мы с Кириллом решили...», «Мы с Кириллом считаем...». (Кирилл – Кирилл Иванович Щелкин, тогда – заместитель Харитона.) И вдруг – потерял секретную деталь изделия, не буду уточнять какую. Смагина арестовывают. Он просит, уговаривает провести раскопки канализационных отходов, надеясь, что случайно выронил деталь из кармана в уборной. Три дня офицеры ГБ, оцепив место выхода канализационной трубы на откосе реки, слой за слоем скалывают замерзшие натеки нечистот и находят деталь. Таким образом, Смагин виновен лишь в том, что у него дырка в кармане. Его выпускают из следственной камеры. Но с работы он уволен. И с объекта его, обладателя государственных секретов и дырки в кармане, не выпускают. Так, без права выезда, без средств к жизни и без права сообщить о своем положении кому-либо, он живет более полугода. (Относительно сообщения родным я «виноват» – передал письмо его жене в Москве.) Лишь один человек из бывших его друзей решился с ним общаться – В. А. Александрович. Впрочем, это был человек вообще незаурядный. Во время войны, работая в Крыму начальником бензоколонки, он ухитрялся прятать от немцев евреев и партизан. Лишь много потом Смагину удалось устроиться работать учителем средней школы и через несколько лет уехать с объекта; сейчас он работает в научно-популярном журнале и пишет научную фантастику1.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Сахаров - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.