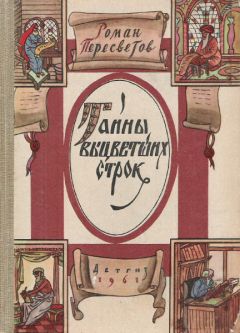

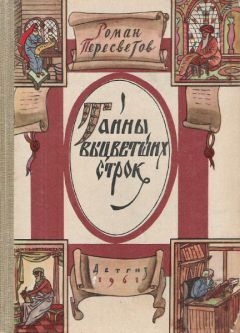

Роман Пересветов - Тайны выцветших строк

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тайны выцветших строк"

Описание и краткое содержание "Тайны выцветших строк" читать бесплатно онлайн.

В своей увлекательной книге автор рассказывает о поиске древних рукописей и исчезнувших библиотек, о поиске, который велся среди архивных стеллажей и в потайных подземных хранилищах.

Расшифровывая выцветшие строки, Роман Пересветов знакомил нас с прихотями царей, интригами бояр, послов и перебежчиков, с мятежами, набегами и казнями, которыми богата история государства Российского.

Самое главное достоинство книги Пересветова — при всей своей увлекательности, она написана профессионалом. Все, что пишется в «Тайнах выцветших строк» — настоящее. Все это было на самом деле, а не сочинено для красоты, будь то таинственный узник Соловецкого монастыря, доживший до 120 лет и выводимый из темницы раз в году, или таинственная зашифрованная фраза на последней странице книги духовного содержания «Порог»: «Мацъ щы томащсь нменсышви нугипу ромьлтую катохе н инледь топгашвн тъпичу лню арипъ».

О совершенном Котошихиным новом, на этот раз уже чисто уголовном преступлении подробно рассказывают документы, найденные профессором Иэрне в архиве стокгольмской ратуши.

10 сентября 1667 года в суд низшей инстанции южного предместья Стокгольма прибежала взволнованная молодая женщина, назвавшаяся Марией да Фаллентина, и, плача, сообщила, что ее жилец, русский канцелярский служитель Иоганн Александр Зелецкий — так она произносила фамилию «Селецкий», — еще две недели назад, придя домой пьяным, бросился без всякого повода на ее мужа, королевского переводчика Даниила Анастазиуса, и причинил ему кинжалом несколько ран, от которых он теперь скончался. Когда случилось несчастье, ее самой не было дома; муж как раз ложился спать, пьяный жилец вошел в спальню, схватил его за плечи, ударил ногой в живот и, повалив па сундук, нанес ему испанским кинжалом четыре удара. «Так ты платишь за все сделанное для тебя добро!» — успел только крикнуть раненый и стал звать на помощь. Прибежавшая на крик свояченица стала разнимать дерущихся, но Селецкий, отведя ее руку, ударил и ее кинжалом в грудь. «Неизвестно, останется ли она жива», — всхлипнув, добавила женщина.

Совершив свое черное дело, убийца не пытался скрыться. В крайнем возбуждении он ходил из угла в угол, пока не прибежали стражники и не увели его.

Допрошенный через переводчика Котошихин-Селецкий не отрицал совершенного им поступка, но не смог тут же объяснить его. Он просил разрешения сделать это в письменной форме через три дня.

Кроме показаний о совершенном Котошихиным убийстве, в архиве сохранилось еще одно прошение вдовы. Ссылаясь на свою бедность, она просила помочь ей получить с убийцы плату за стол, комнату и постельное белье, которыми он пользовался больше восьми месяцев, так как ей не на что похоронить мужа. «Все мои сбережения, — плакалась вдова, — ушли на содержание этого жильца, требовавшего, чтобы всего было вдоволь».

Суд южного предместья определил перенести дело в городской, где оно и слушалось 11 и 12 сентября 1667 года.

Когда судья спросил, признает ли подсудимый, что убил Анастазиуса, Селецкий не стал отпираться и сказал, что хорошо знает, какая кара ждет его по шведским законам. «Как бы велика ни была моя вина, она, однако, будет искуплена моей смертью», — добавил он.

Посовещавшись, суд вынес приговор: «Поелику русский подьячий Иван Александр Селецкий, называющий себя также Григорием Карповичем Котошихиным, сознался в том, что он 25 августа в пьяном виде заколол несколькими ударами кинжала своего хозяина Даниила Анастазиуса, вследствие чего Анастазиус спустя две недели умер, суд не может его пощадить и на основании божеских и шведских законов присуждает его к смерти. Вместе с тем суд передает это свое решение на усмотрение высшего королевского придворного суда».

Несмотря на все приложенные профессором Иэрне усилия, ему не удалось найти в архиве решения этого суда по делу Котошихина. Выяснилось, что оно сгорело во время пожара. Однако из протоколов заседания государственного совета от 21 октября 1667 года видно, что вынесенный ему смертный приговор был утвержден.

Генерал-губернатор Стокгольма оберштадтгальтер Аксель Спаррэ задал на этом заседании вопрос: когда будет казнен русский канцелярист? Ответ последовал: в среду. Государственный канцлер граф де ла Гарди спросил: где будет анатомировано тело казненного — в Стокгольме или в Упсале? Аксель Спаррэ высказал мнение, что это должен сделать в Стокгольме только что прибывший сюда из Упсалы знаменитый шведский хирург Олаф Рудбек. Против этого возразил член государственного совета Петр Браге, опасавшийся, что вся эта история вызовет недовольство в России. Ему и так уже пришлось вести нежелательные разговоры с только что прибывшим в Стокгольм русским послом Иваном Леонтьевым, узнавшим, наконец, где скрывается Котошихин, и настойчиво требовавшим его выдачи. Браге отклонил это требование под тем предлогом, что, поскольку Котошихин совершил последнее преступление в Швеции, он здесь же и должен быть наказан.

В связи с возникшими на заседаниях совета разногласиями по вопросу об анатомировании тела Котошихина, не было принято никаких решений. На следующий день, однако, при вторичном обсуждении этого вопроса Браге объявил, что, если русский посол пожелает, ему будет предоставлена возможность удостовериться в том, что приговор приведен в исполнение.

Последние известия о судьбе беглого подьячего Посольского приказа сохранились в приходо-расходной книге уже не этого приказа, а стокгольмской канцелярской коллегии за 1667 год. В ней отмечено, что в связи с казнью Селецкого причитающееся ему жалованье поступило в доход казны. Эта же канцелярская коллегия вынесла 8 ноября 1667 года решение о назначении вдове убитого толмача Анастазиуса ежегодного пособия в сумме восьмидесяти четырех с половиной риксдалеров серебром из жалованья Селецкого.

Но, кроме того, некоторые любопытные сведения о судьбе останков казненного содержатся также и в найденном профессором Соловьевым биографическом очерке о Котошихине, написанном Олафом Боргхузеном. Последний сообщает, что тело Котошихина после казни было перевезено в Упсалу и все же анатомировано там высокоученым профессором магистром Олафом Рудбеком.

«Утверждают, — заканчивает Боргхузен свое сообщение, — что кости его до сих пор хранятся в Упсале, как некий монумент, нанизанные на медные и стальные проволоки».

Во время занятий на медицинском факультете древнейшего шведского университета скелет Котошихина, его нанизанные на медные и стальные проволоки кости использовались как наглядное пособие.

Tаким образом, если бы кто-нибудь вздумал разыскивать в Швеции могилу автора сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», его поиски не дали бы результатов: Котошихин никогда не был погребен.

глава 5

ДЕЛА КОША ЗАПОРОЖСКОГО

«СКОПИЩЕ БЕГЛЕЦОВ»

Запорожская Сечь — эти два слова вызывают в памяти прежде всего образы бессмертной гоголевской повести «Тарас Бульба», некоторых поэм Шевченко и знаменитой картины Репина «Запорожцы пишут ответ турецкому султану».

Перед глазами встают мускулистые загорелые здоровяки, закаленные в частых схватках с турецкими разведчиками и янычарами, порой и сами своими отважными набегами тревожившие владения султана. Как и когда возникла Запорожская Сечь? Какие зарубки оставили эти смельчаки на кряжистом древе истории? Почему некогда грозная Сечь перестала существовать? Долгие годы историки не отвечали на эти вопросы. И это было не случайно.

«Скопищем беглецов» называли когда-то Запорожскую Сечь. За бурные днепровские пороги, на лесистые острова бежали от тиранов-помещиков «холопы», не пожелавшие мириться с закрепощением, с чужими порядками, вводимыми польской шляхтой в захваченных ею украинских землях. Беглецы занимались охотой и рыбной ловлей, разводили скот. Но главным их ремеслом была война — непрестанные схватки с нарушителями границ турками и крымцами, смелые вылазки на быстроходных запорожских «чайках» к турецким берегам.

Отношение Московского государства и выросшей из него Российской империи к запорожцам было двойственным. Москва рассматривала Сечь как свой сторожевой заслон на южных границах. Но постоянно бурлящая казацкая вольница, очаг часто вспыхивающих народных восстаний, была для правителей России вечным источником беспокойства. Воинственный пыл запорожцев приводил к пограничным конфликтам, вызывал осложнения в отношениях с соседними странами. С расширением и укреплением южных границ России отпала необходимость в сторожевом заслоне, и Сечь была уничтожена. Территория ее была занята регулярными войсками, укрепления срыты, жители разогнаны, плодородные земли и пастбища розданы русским дворянам. Особым указом Екатерина II объявила «к всеобщему известию», что Сечь Запорожская «в конец уже разрушена со изтреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков».

Первые дворянские историки не торопились собирать сведения об исчезнувшем с лица земли «скопище беглецов».

Память о Сечи сохранилась только в сочиненных неизвестными авторами народных песнях. Их с любовью собирал Гоголь, приступая к созданию своего «Тараса Бульбы». Появление в печати этого произведения, несомненно, привлекло внимание к прошлому запорожцев. Но исследователи испытывали большие затруднения в розыске архивных документов.

Скудость сведений по истории Сечи иногда объясняли тем, что лихие стрелки и рубаки, с одного выстрела достававшие ястреба в небе и мгновенно срезавшие на скаку виноградную лозу, конечно, должны были презирать всякую канцелярию и плохо владели пером. Особенно редко попадались архивные документы, написанные самими сечевиками. Описание укреплений Сечи сохранилось, например, только в отчете кошевого посланца Евсевия Шашолы, затребованном в 1672 году царем Алексеем Михайловичем в связи с возникшей угрозой войны с Турцией.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тайны выцветших строк"

Книги похожие на "Тайны выцветших строк" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роман Пересветов - Тайны выцветших строк"

Отзывы читателей о книге "Тайны выцветших строк", комментарии и мнения людей о произведении.