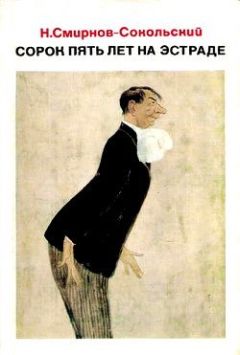

Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сорок пять лет на эстраде"

Описание и краткое содержание "Сорок пять лет на эстраде" читать бесплатно онлайн.

В книге собраны фельетоны, статьи и выступления Н.П. Смирнова-Сокольского – одного из основоположников советской эстрады, писателя, библиофила. Большинство эстрадных фельетонов артиста было опубликовано впервые.

Это тоже хорошо и даже нужно, но примерно к началу 30-х годов я стал ставить перед собой уже несколько иную, более широкую задачу.

Были перед революцией такие газетные стихотворцы, вроде Р. Меча (одним из наиболее талантливых их предшественников являлся «искровец» Д. Минаев), которые, что ни день, давали в газете стихотворение на ту или иную злобу дня, оперативный отклик на только что происшедшее событие. Все это не шло, однако, дальше изложения в стишках самого происшествия и каких-либо более или менее остроумных комментариев к нему.

Но был Салтыков-Щедрин, был Маяковский, которые, будучи тоже «злобистами», тоже сатириками, бытописателями сегодняшнего дня, вместе с тем, используя какие-то сегодняшние факты, брали и ставили темы более глубокие, более важные.

Можно ли упрекнуть за желание отойти от жанра (если можно так выразиться) Минаевых и если не приблизиться, то хотя бы взглянуть на ту дорогу, по которой шли. Салтыковы-Щедрины и Маяковские?

Сочинить монолог на тему последней новости дня (скажем, об измене Панаита Истрати) за одни сутки умел и уже не раз писал так. Написать же фельетон о росте сознательности советского человека, о перестройке его мышления, о роли партии в этой перестройке, о разнице между старым и новым, об особенностях советского человека – это уже не дело на день. Это работа писателя, и вряд ли ее можно ограничить столь жестким сроком.

Сколько времени писал Маяковский поэму «Хорошо!»? Не день и не два, и даже не два-три месяца. А разве это не «злободневно»-историческое произведение? Разумеется, да, но оно из произведений особого жанра и размаха, на большие важные темы, темы, не умирающие завтра же, а могущие остаться надолго, если не навсегда. Получалось ли у меня хоть что-то в этом направлении? Скажем, не вышло. Не мне судить. Но потенцию к этому осуждать нельзя, как нельзя осуждать народного артиста Советского Союза Ю. М. Юрьева за то, что он посвятил себя классике, а не работе в театре миниатюр. Вероятно, я пишу об этом достаточно сумбурно, но в правомочности такой позиции – убежден.

Меня бесят упреки и вопросы вроде: почему я, дескать, даю лишь один фельетон в год? Во-первых, скажем, не один, ну а во-вторых, – если даже и один – почему это хуже, чем десять? Надо же смотреть, какой это фельетон, а не сколько их. А если бы уйти на пять лет и за пять лет написать хотя бы что-нибудь похожее на горьковское, на маяковское, на салтыковское, разве не было бы это ценнее и нужнее искусству, чем все написанное всеми «эстрадными авторами» вместе?

В целом правда, вероятно, лежит где-то посередине. Но во всяком случае стремление сатирика отойти от «поденщины», тяготение не к меньшему, а к большему вряд ли заслуживает осуждения.

Среди фельетонов 1928–1932 годов – «С приездом, Алексей Максимович!», «Отечественные твердолобые» (о головотяпстве), «Госстрашный суд» (о мещанстве и культурной революции), «Хамим, братцы, хамим!» (борьба с хамством и хулиганством в быту), «Мертвые души», «Записки сумасшедшего», «Генеалогическое древо советской литературы», «Канарейка с розовым бантиком» (о псевдореволюционности и приспособленчестве: «пиджак сменить снаружи мало, товарищи, выворачивайтесь нутром!» – финальные слова фельетона), «Нечто о критике», «Советская чертовщина», «Житьишко человечье», кинофельетон «Доклад Керенского об СССР», «Кругом шестнадцать» (к XVI съезду партии), «Мишка, верти!».

Фельетон «С приездом, Алексей Максимович!» (май 1928 года) был написан в связи с приездом Горького на Родину и весь основывался на цитатах из его произведений. Поздравляя великого пролетарского писателя с приездом, я был рад подтвердить, что такие-то его высказывания (как, к примеру, «Человек – это звучит гордо») находят в нашей жизни полное подтверждение, и в то же время с огорчением признавался, что то-то и то-то, им осуждавшееся, еще имеет место.

Примеры касались главным образом модной тогда «половой» литературы, всякого рода «Любви без черемухи», «Лахудриных переулков», формалистических загибов режиссеров и т. п. Фельетон-беседа с писателем заканчивался обращением:

«Помните, Алексей Максимович, вы написали: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют»…Сейчас новая жизнь, новое время, новые люди. Люди, о которых должны писать и сказки и песни! Но только настоящие песни, такие, какие выходят из-под вашего волшебного пера. Мы так ждали вас, Алексей Максимович! Вы так нам нужны! Всем сердцем поздравляем с приездом!..»

Использование и «обыгрывание» литературных цитат – один из давних и испытанных приемов, на которых строились и строятся многие из моих фельетонов. Образами любимейшего из писателей – Гоголя были навеяны и два фельетона – «Мертвые души» и «Записки сумасшедшего», исполнявшиеся (в 1928 году – первый, и в 1929-м – второй) со сцены Московского мюзик-холла.

«Мертвые души». В роли нового Чичикова я обходил ряд учреждений и проводил параллели между поступками отрицательных героев Николая Васильевича Гоголя и некоторых из сегодняшних «героев» дня.

Присев отдохнуть у памятника Пушкину, жаловался ему на долговечность некоторых из героев его «соседа» по бульварному кольцу.

А в итоге:

Не выдержит Пушкин, сойдет с пьедестала – подойдет к соседу своему Гоголю, да по-пушкински и покроет.

Скажет, какого, мол, черта, дорогой Николай Васильевич, вы распускаете ваших знаменитых героев?

Как они, действительно, смеют в стране, живущей такой стремительной жизнью, с такой безумной отвагой,

заниматься бюрократизмом и волокитой и прикрывать живое дело ненужной бумагой,

как они смеют в стране, в которой ледокол «Красин» покрыл себя славой воистину мировой,

заниматься какими-то дрязгами, обидами и уделять столько внимания собственному, извините за выражение, геморрою…

Как они смеют…

Ну, посмотрит тут на разъярившегося Пушкина суровый Николай Васильевич возможно строже и суше

и, конечно, скажет: «И что вы волнуетесь, дорогой Александр Сергеевич? Это же не живые, это же мертвые души…»

Среди «мертвых душ», попадавших под обстрел, были, разумеется, и «мертвые души» в литературе и искусстве:

«А мне такая литература напоминает один обывательский анекдот:

Явился будто Горький случайно на какую-то старенькую забытую фабрику и буквально разинул от удивления рот. Видит – внешне все, как будто, по-настоящему – и контора пишет, и работа кипит,

а вырабатывают какие-то удивительные вещи: дощечки с надписью «Лифт не действует» и «Звонок не звонит».

Это, конечно, анекдот, но разве не стоит после этого иногда посчитать:

сколько действительно у нас писателей, которых никто не читает, кинокартин, которых никто не смотрит, и универсальных рабочих магазинов, в которых рабочим, в сущности, нечего покупать…»

«Записки сумасшедшего». В центре – вопросы культуры, театра, литературы. И – хулиганство и чубаровщина. Мне казалось, что борьба с такими явлениями ведется еще недостаточно, и многое происходившее вокруг представлялось неправдоподобными «Записками сумасшедшего».

«…А вчера я посмотрел пьесу… Ставил один гений, писал другой… Боже, что они делают? Они льют мне на голову холодную воду! Неизвестно почему, но в нашей прекрасной стране существуют еще взяточники, обыватели, крючкотворы! Мещане, бюрократы, черносотенные академики и неграмотные профессора, воры, казнокрады двинулись ватагой на нашу Советскую Русь. Согнут, думаете? Не согнут! Дайте мне тройку быстрых, как вихрь, коней! Что там мелькает вдали? Это картина «В город входить нельзя», а оказывается, картину тоже смотреть нельзя! Что же можно? Какое это здание стоит вдали? Наркомпрос… «Матушка ли моя сидит перед окном»? Нет, это не матушка – это батюшка Анатолий Васильевич! Батюшка, спаси своего бедного зрителя и читателя! Разгони бумагомарак, щелкоперов! Урони слезинку на мою больную головушку! Прижми к груди своей бедную сиротинку… А кстати, знаете ли вы, что у товарища Свидерского под самым носом шишка?…»

Один из центральных фельетонов этого периода – «Хамим, братцы, хамим!» (1929). О хамстве в быту, в работе отдельных учреждений, во взаимоотношениях людей. Хамство в критике, прибегающей к «заушательским приемам». Хамство в поэзии по отношению к женщине («Пей со мною, старая сука», «Что же дали вы эпохе, живописная лахудра»). Хамское отношение к русскому языку. Хамство международное и прочее и прочее.

Фельетон начинался размышлением:

«Казалось бы, все должно быть ясным… Как у Островского говорится: каждый занимайся своим делом – купец – торгуй, чиновник – служи, шатун – шатайся… Или как у нас в литературе – полная рационализация: один книгу пишет, другой читает, третий ею печку растапливает, четвертый продукты в нее заворачивает. Все ясно, все на месте, все культурно.

Одначе на практике все выходит наоборот. Страна у нас воистину неограниченных возможностей. В свое время Лев Толстой, будучи писателем по профессии, пытался сапоги шить, а теперь наоборот – многие сапожники по профессии пытаются романы писать. Оттого и выходят у нас иногда романы, похожие на сапоги, и сапоги, похожие на романы… Полная неразбериха – многие не своими делами занимаются… Иные граждане, например, будучи по профессии беспартийными, к революции никакого отношения не имеющими, однако изо всех сил почему-то в вожди лезут… Он тебе и значков на грудь нацепляет и Карла Маркса наизусть шпарит – а все не то: путает, сукин сын, Бабеля с Бебелем и Гоголя с Гегелем. Комиссия по чистке не покладая рук работает, перепуталось все очень. Многие честные кассиры волею обстоятельств чужие кошельки из карманов вынимают, а иные профессиональные воры в кассе сидят и казенные деньги охраняют… Полная неразбериха…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сорок пять лет на эстраде"

Книги похожие на "Сорок пять лет на эстраде" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде"

Отзывы читателей о книге "Сорок пять лет на эстраде", комментарии и мнения людей о произведении.