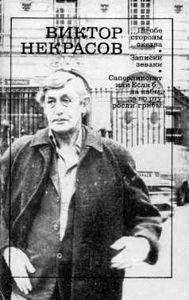

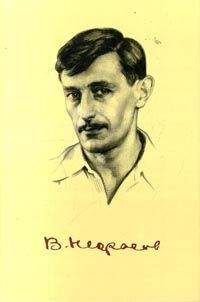

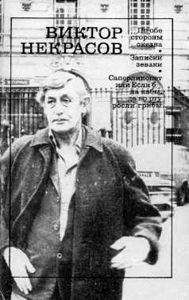

Виктор Некрасов - Записки зеваки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки зеваки"

Описание и краткое содержание "Записки зеваки" читать бесплатно онлайн.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэевских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побачив торчащу в вас з кармана газету «Украiнськi щоденнi вicтi», от i все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силён, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед. — Аiстине яйце… Вiдкiля воно у вас?

Я сказал, что нашёл его на крыше небоскрёба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та й на хмарочосi…

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли ещё что-то и выпили за здоровье лелеки и её будущего птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завинiть його в щось тепле, i ось побачите, в Москвi у вас запищить щось в чемоданi. Iй бо…

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в западном полушарии, но он хорошо помнит, что когда был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привёз домой. Когда раскрыл чемодан, в нём, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча за стойкой бара с земляком (мне всё-таки удалось выудить у него, что родители его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогали, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнёздах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкащине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «своё» нью-йоркское гнездо.

* * *Пена-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных мною тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зелёным глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Моне.

Долгое время наш киевский вокзал был кровоточащей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!» Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а, пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному ходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнула и меня судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен был быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учётом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обрамив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нём было не ахти как много, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора всё-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошёл ещё дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашёл середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуйста, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты без исключения, но, поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот, о счастье: окончив профшколу, я стажёром пошёл на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом мастерил «восьмёрки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь» на двадцать восьмые сутки, разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Всё это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи, и внутри, — и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с сорокапятиметровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далёкой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг трогательными незабудками.

Потом леса сняли, и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобождённых от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время всё было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, без всяких украшений — XX век…

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддался — только стёкла повылетали и кое-где закоптилась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили…

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Всё, что есть безвкусного, лишённого какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звёздочками, в залах ожидания на стенах производственно-идиллические пейзажи, вместо светящихся плафонов — тяжёлые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какого-то ресторана на берегу Днепра. Дружбы у нас не получилось. Александр Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаясь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннолицый, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-проекте, который нужно сделать, не выходя из аудитории, за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и неплохо, не мне судить, но до аспирантуры надо всё-таки малость восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектном бюро, а потом милости просим».

С горя я напился и устроился в газету.

* * *Когда во Франции меня спрашивают, какие газеты я читаю, ожидая, что я скажу «Le Monde» или, на худой конец, «Quotidien de Paris», огорошиваю кратким: «Ici-Paris»… Ну и «France-Dimanche». Парижане шокированы. Самые пошлые, бульварные листки, чтиво для консьержек, и вдруг…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки зеваки"

Книги похожие на "Записки зеваки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Некрасов - Записки зеваки"

Отзывы читателей о книге "Записки зеваки", комментарии и мнения людей о произведении.