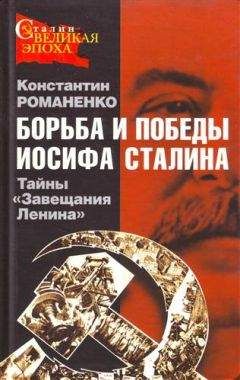

Константин Романенко - Борьба и победы Иосифа Сталина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Борьба и победы Иосифа Сталина"

Описание и краткое содержание "Борьба и победы Иосифа Сталина" читать бесплатно онлайн.

Скрупулезно сопоставляя известные факты и новые документы, автор аргументировано разрушает устоявшиеся мифы, более полувека искажавшие личность И. В. Сталина. В книге исследуются и вскрываются мотивы и действительные причины его поступков и решений. Такой подход позволил впервые в историографии раскрыть историю происхождения политического имени вождя.

Но безусловным признанием таланта молодого семинариста стало то, что впоследствии грузинский педагог Я. Гогебашвили включил это его стихотворение в свой учебник для начальной школы «Деда Эна» («Родное слово»). Другие стихи Иосифа Джугашвили: «Когда луна своим сияньем...», «Луне», «Рафаилу Эристави», «Ходил он от дома к дому...» появились в свет в следующих номерах журнала «Иверия» за 1895 год. Позднее еще одно стихотворение было опубликовано на страницах газеты «Квали» («Борозда»). Конечно, эти стихи можно было бы рассматривать лишь как случайный удачный юношеский дебют, но то, что они предельно профессиональны, очевидно.

И подтверждением того стала их неожиданная судьба. Два стихотворения молодого семинариста — наряду с произведениями грузинских классиков: Ш. Руставели, А. Церетели, А. Казбеги, И. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, Н. Бараташвили — М. Келенджеридзе включил в свою книгу «Теория словесности с разбором примерных литературных образцов».

Особое признание получило стихотворение «Рафаилу Эристави». Вместе с речами, стихами и поздравлениями таких грузинских классиков, как И. Чавчавадзе, А. Церетели и другие, оно было помещено в юбилейном сборнике, посвященном выдающемуся поэту. В 1907 году это стихотворение было включено и в книгу «Грузинская хрестоматия...». Никто из читавших этот сборник даже не мог подозревать, что один из авторов «лучших образцов словесности» в это время разыскивался царскими властями как политический «преступник». Это был поразительный успех, но о нем сам автор тогда еще не знал.

Кроме стихотворения «Утро», опубликованного под сокращенной фамилией И. Дж-швили, остальные свои поэтические произведения он подписал псевдонимом «Сосело». Это не было авторской прихотью, если юный Александр Пушкин «безмятежно процветал» в садах лицея, встречая восторг товарищей и одобрение наставников, то семинарист Иосиф Джугашвили вынужден был скрывать свое авторство. Учащимся духовного учебного заведения категорически запрещалось печататься в «светских» изданиях, и уж тем более с произведениями лирического, не религиозного содержания.

Из написанных Иосифом Джугашвили стихов сохранились лишь немногие — как оборванные на полуслове ноты недопетой мелодии его эстетического мироощущения, — но его привычка «искать красоту» будет впоследствии прорываться иногда и в неожиданных формах. В политической прокламации в апреле 1912 года по случаю Первого мая он скажет о празднике рабочих как символе, совпадающем с моментом, «когда природа просыпается от зимней спячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и луга украшаются цветами, солнце начинает теплее согревать, в воздухе чувствуется радость обновления, а природа предается пляске и ликованию».

Ранняя проба «поэтического пера» осталась прегрешением юности. С возрастом сам Сталин рассматривал свое творчество лишь как юношеское увлечение, и когда услужливые чиновники предложили издать к 60-летнему юбилею его стихотворения, он с присущим ему лаконизмом пошутил: «В Грузии и так много классиков. Пусть на одного будет поменьше...»

Импульсом формирования демократических настроений в России стало выступление декабристов. На Кавказе роль такого «бикфордова шнура» первоначально сыграли первые поколения грузинских студентов. В Грузии межнациональная и феодальная борьба шла на протяжении столетий, но в начале XIX века она обрела направленно-национальную тенденцию. Уже в 1804 году антирусское восстание, участником которого были предки И.В. Сталина, охватило Горийский уезд. Позже, в 1832 году властями был раскрыт заговор, возглавляемый грузинской аристократией.

Царские чиновники не без оснований опасались открывать на Кавказе университет, который мог бы стать рассадником радикально-националистических взглядов. Вместо университета была основана семинария, но монастырские порядки даже способствовали вызреванию бунтарских настроений именно в среде ее воспитанников. Здесь в 1886 году исключенный за антирусские взгляды студент застрелил ректора, а первые выпускники семинарии, получив революционное крещение в Петербурге и Варшаве, вернувшись на родину, стали популяризаторами новых идей.

Уже в 80-х годах в Тифлисе существовали «два-три народнических кружка». Пропаганда новых идей расширялась. Не все эти начинания имели успех, но они побуждали к политической активности представителей грузинской интеллигенции и студенческой молодежи. Вольнодумные устремления находили все больше приверженцев.

Весной 1893 года появилось бюро организации, получившей позднее название «Месаме даси», что означает «третья группа». Правда, деятельность «Месаме даси», решившей взять под контроль существовавшие в Тбилиси ученические кружки самообразования и придать им политическую направленность, оказалась малоэффективной. И после провала попытки организовать доставку из Варшавы нелегальной литературы организация «Месаме даси» самораспустилась.

Пожалуй, наиболее заметным моментом действия этого союза стало то, что связанный с ним кружок в декабре 1893 года сыграл основную роль в организации забастовки учащихся Тифлисской духовной семинарии. Воспитанники, недовольные порядками в ее стенах, предъявили администрации свои требования, но администрация, отказавшись их рассматривать, закрыла семинарию. 87 наиболее активных участников забастовки были отчислены. Среди них оказались Ладо Кецховели и Алексей Гогохия, старший брат одноклассника Сосо — Дормидонта.

Несомненно, что Иосиф Джугашвили знал об этих событиях и общение с братьями Кецховели не могло не наложить отпечатка на формирование его мировоззрения, но, хотя эта информация и воспринималась им как «пища для ума», она еще не стала его собственными убеждениями.

XIX век завершался. Наступали времена железных дорог и пароходов, электричества и телефона, автомобилей и кинематографа. Бурное развитие капитализма обусловило появление в обществе нового класса — пролетариата, но его структура была неоднородна.

Развитие капитализма изменило формы общественного труда, основанного на возникновении индустриального производства, но оно и усилило закабаление людей. Рабочий день наемных рабочих в России в 1900 году составлял 11,2 часа в среднем, а со сверхурочными работами — 14—15 часов. При этом заработная плата была в 2—3 раза ниже, чем в странах Европы.

В книге «Положение рабочего класса в России» К. Пажитнов приводит свидетельства: «Выше 16 и до 18 часов (а иногда, хотя в это трудно поверить, и выше) работа продолжается постоянно на рогожных фабриках и периодически на ситцевых... А нередко достигает одинаковой высоты рабочее время при сдельной работе на некоторых фарфоровых фабриках».

Любая провинность наказывалась штрафом. На мануфактуре Алафузова в Казани — штраф от 2 до 5 рублей, если «рабочий прошелся крадучись по двору» (выход за ворота фабрики в рабочее время был вообще запрещен), 15 копеек — за нехождение в церковь (в единственный в месяц выходной, когда можно поспать!).

Штрафовали «за то, что соберутся вместе несколько человек, за то, что недостаточно деликатно рабочий поздоровался, и пр.» На Никольской мануфактуре Саввы Морозова штрафы составляли 40% выдаваемой зарплаты.

В докладе фабричного инспектора, проверявшего сахарный завод, отмечается: «Работа на заводе продолжается 12 часов в день, праздников не имеют и работают 30 дней в месяц. Почти на всем заводе температура воздуха страшно высокая. Работают голышом, только покрывают голову бумажным колпаком да вокруг пояса носят короткий фартук. В некоторых отделениях, например в камерах, куда приходится вкатывать тележки, наполненные сахаром, температура доходит до 70 градусов. Этот ад до того изменяет организм, что в казармах, где рабочим приходится жить, они не выносят температуры ниже 30 градусов».

Это был ад на земле, в котором пребывали и дети. Невыносимы были и жилищные условия рабочих. Другой фабричный инспектор сообщал: «При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний служит помещением для рабочих. По обеим сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожками с кое-какой одежонкой в головах. Полы покрыты слоем грязи на несколько дюймов... Живя в такой грязи, рабочие распложают такое громадное количество блох, клопов и вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда после 15—17 часов работы не могут долго заснуть... Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы, помои выливаются около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные нечистоты, тут же рабочие умываются...»

Известный поп Гапон приводил такой факт, многие из питерских рабочих «ютятся (по) несколько семей в одной комнате», а часто «по десять и даже больше человек живут и спят по трое и больше в одной кровати». Правда, пишет фабричный инспектор, «иногда фабриканты идут навстречу» естественному стремлению человека и для семейных пар в казармах «на помосте нар делают перегородки, так что на нарах образуется ряд в полном смысле стойл на каждую пару».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борьба и победы Иосифа Сталина"

Книги похожие на "Борьба и победы Иосифа Сталина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Романенко - Борьба и победы Иосифа Сталина"

Отзывы читателей о книге "Борьба и победы Иосифа Сталина", комментарии и мнения людей о произведении.