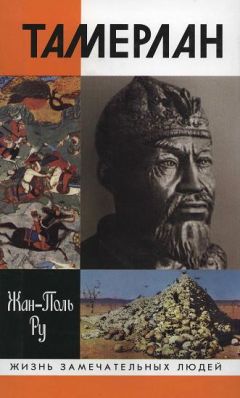

Жан-Поль Ру - Тамерлан

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тамерлан"

Описание и краткое содержание "Тамерлан" читать бесплатно онлайн.

В мировой истории Тамерлан оставил по себе память, соперничающую с памятью о Чингисхане. Этот отуреченный монгол царствовал тридцать пять лет (1370–1405) и, находясь в Самарканде, неустанно и всегда успешно вел войны на пространстве от Дели до Эгейского моря, от Дамаска до Китайского Туркестана.

Тамерлан — не просто имя, но целый миф, дошедший до нашего времени. Этот хромой человек с искалеченной рукой обладал недюжинной энергией и необыкновенной выносливостью. Он не переносил рассказов об ужасах войны и в то же время не препятствовал распространению слухов о совершенных им несметных убийствах. Разрушитель древних городов, он строил в своей столице роскошные здания, закладывая основание тимуридского Ренессанса, одной из жемчужин мусульманской цивилизации.

Конными походами Тамерлана завершилась целая эпоха, на протяжении которой вооруженные луками всадники устанавливали свои порядки во всей Евразии.

Мы располагаем более многочисленными сведениями о взаимосвязях Тамерлана и христианского мира, несмотря на всю фрагментарность наличествующей документации. Похоже, Тамерлан положил им начало в 1398 году, направив епископа Нахичеванского, будущего Иоанна Султанийского, доминиканца-итальянца, в Геную и Венецию, у которых в Леванте имелось несколько торговых колоний. Отец Иоанн воспользовался этим для поездки в Рим, где папа Бонифаций IX произвел его в архиепископы. Великий эмир, готовившийся к войне с Османами, усматривал потенциальных союзников в Византии, равно как в европейских державах и в управляемых итальянцами торговых колониях, в частности в Пере (Константинополе). Что до европейцев, коих Баязид незадолго до того (1396) разбил под Никополем и в Византии, которую удушил блокадой, то они уже надеялись только на силы Тимура, могшего нанести туркам удар с тыла. Следственно, дипломатическая работа велась относительно активно. [246]

Зимой 1399/1400 года Тимур принял первое великое посольство византийцев, а в начале 1401 года из Перы явилось посольство к его сыну. Франция, которая незадолго до тех событий озаботилась интересами Генуи, унаследовала от нее несколько восточных торговых колоний, управлять которыми 23 марта 1401 года был поставлен маршал Де Бусико, участник Никопольской битвы. Придя на смену человеку явно неспособному, этот по-своему замечательный человек срочно составил досье на Тимура, наведя справки в колониях в Крыму, Азаке, Кио, Фамагусте и Пере. Именно тогда в Перу прибыла из Трабзона галея с двумя посланцами от Великого эмира, один из которых, некий отец Франциск, обратился к Генуе с требованием не вести с Османами никаких переговоров; он же повез Тамерлану письмо Карла VI.

Немного позже Генрих III Кастильский поручил Гомесу Сата и Хернану Санчесу переговорить с Османами и Тимуридами. Оба посла весной 1402 года достигли Турции и вместе с Баязидом отправились в Анкару, где стали очевидцами знаменитой баталии. На другой день они уже стояли перед победителем. Момент был найден счастливо: Тимур принял их так хорошо, что, когда по возвращении домой они принялись славословить его рыцарство, гостеприимность и щедрость, похвалы били из них фонтаном. Они привезли с собой Тамерланову дипломатическую миссию, во главе с Мухаммедом аль-Кази, состоявшую из трех христиан и шести татар, а также ларец с драгоценными украшениями, в дар от Эмира, и сверх того — трех прекрасных уведенных в полон турками христианок благородного происхождения, коих он нашел в Баязидовом гареме. Одна из них, Ангелина, жена испанского гранда, прославилась: ее романтическое приключение вдохновило поэтов, а Л. Керен составил ее краткое жизнеописание. Миссия в январе 1403 года прибыла в Кадис, а оттуда отправилась в Сеговию, где в то время находился король.

В течение нескольких месяцев до и после сражения за Анкару дипломатические контакты между Византией, франками и Тимуром были особенно интенсивными: в конце 1402 года посольство было отправлено из Византии, 18 и 21 мая 1402 года посланники Джагатаидов ездили в Перу, а также в сентябре; затем в январе и августе 1403 года. Ища, где остановиться, Бусико подходящее место нашел; и совершенно точно, что оно не являлось лагерем Баязида. Касаясь поведения жителей Перы, можно спросить, действительно ли они зашли так далеко, что, если верить Г. Стеллеру, сделавшему соответствующую запись в хронике города Генуя, украсили крепостные стены бунчуком Тимура. Увы, подтверждение этому в других источниках не обнаружено. Как бы там ни было, посланцам Джагатаидов всякий раз устраивался пышный прием, их одаривали дорогими изделиями, лошадьми и нарядным платьем. Тем не менее нет никаких указаний на то, что город признал себя вассалом и согласился платить дань. [247]

Отвечая на письма Карла VI, Тамерлан снова призвал Иоанна Султанийского, и тот убыл в Париж в 1403 году, чтобы прибыть на место в июне. Там он написал и распространил свой «Libellus». В обратный путь (в Иран) он повез очередные королевские послания. Что до Генриха Кастильского, то он, удовлетворенный хорошими результатами своего посольства и очарованный рассказами о Тимуре, направил к нему второе посольство, снова включив в него аль-Кази. В числе дипломатов находился и Рюи Гонзалес де Клавихо, который, к нашему великому удовольствию, сподобился написать повесть о своем путешествии на Восток. 21 мая 1403 года посольство поднялось на борт судна, отправлявшегося в Константинополь, город, где оно провело всю зиму в ожидании возможности отплыть в Трабзон. Сойдя на сушу, послы оказались во власти Тимуровых эстафетных всадников, которые взяли такой темп, что один из дипломатов по дороге умер от переутомления. Проделав обычный путь: Эрзурум, Тебриз, Султания, Рей, — они к исходу третьего месяца очутились в Самарканде, проделав две тысячи километров степных и горных дорог. На аудиенцию Клавихо и его спутник были приглашены 8 сентября 1404 года.

Финансы

Финансовая политика Тимура основывалась на максимальном облегчении налога — конечно, того, что платили его подданные, а не того, каким облагался побежденный враг, — согласно принципу, гласившему, что обнищание народа влечет за собой оскудение казны, из чего неизбежно следуют сокращение расходов и, значит, падение авторитета правителя, ослабление безопасности и сокращение доходов как коммерческих, так и сельскохозяйственных, что, в свою очередь, порождает анархию и утяжеление налогового пресса. Подобная точка зрения, вовсе не оригинальная, со всей очевидностью отвечала классическому экономическому учению ислама. Еще Аббасиды провозгласили: «Нет процветания — нет государства. Нет торговли — нет процветания». Через столетия данный постулат слово в слово повторяли Османы. Правды ради следует заметить, что Тимурова экспансия и те ресурсы, которые она обеспечивала, делали подобную финансовую политику легко осуществляемой. [248]

Налогом облагался доход, определявшийся в зависимости от того, что давала земля. Как правило, он равнялся трети (или четвертой части) сельскохозяйственного продукта и, взимаемый только после сбора урожая, выплачивался натурой или исчисленным эквивалентом. Многие были от него освобождены. Когда военная добыча бывала значительной, налог просто-напросто отменялся, иногда на несколько лет, например на три года, как это случилось по возвращении из похода на Тохтамышеву Золотую Орду. В целях поощрения земледелия было учреждено, что тот, кто решил обзавестись хозяйством или распахать целину, не должен был платить казне ничего в первый год, на второй год давал только то, что мог, и лишь на третий год его вносили в список налогооблагаемых лиц. Купцам, разорившимся или оказавшимся в стесненных обстоятельствах, помогал выбираться из затруднения сам Тимур, предоставляя денежную ссуду. Применявшиеся к неплатежеспособным должникам санкции были немногочисленны; сборщики налогов не имели права прибегать к помощи палки, пускать в дело веревку, кнут или цепи.

Государство на свои средства содержало войско и чиновничество. Оно финансировало общественные работы и престижное строительство, само собой разумеется, строительство таких зданий, как дворцы и мечети, но также и (прежде всего) медресе, то есть школ, лечебниц и караван-сараев. Оно обустраивало и охраняло дороги. Оно поддерживало сельское хозяйство как фискальными средствами, так и развитием оросительных систем. Чиновники были обязаны снабжать земледельцев нужным инвентарем и следить за тем, чтобы крупные землевладельцы не использовали свою силу во зло бедным: тот, кто несправедливо обошелся с человеком бедным, лишался имущества, которое передавалось пострадавшему. Еще строже они контролировали производство и распределение, согласно прочно укоренившейся в исламе традиции, гласившей, что первым долгом государства является довольствование населения по справедливым ценам, а также защита его от спекулянтов и мошенников. [249]

В принципе мусульмано-тюркское общество — это общество, где не было бедных. Тимур делал невозможное, чтобы свести на нет нищету и попрошайничество; он создал кассы вспомоществования для самых обездоленных, организовал раздачу им бесплатной еды, а также богадельни. Во всех новозавоеванных провинциях бедняки обязаны были явиться в «социальные службы» для получения специальных знаков, дававших право на бесплатное питание. Самые крупные состояния составляли себе не производители, а распределители, торговцы, процентщики, которые чаще всего были немусульманами, так как ислам давать деньги в рост запрещает.

Основные ресурсы Тимур получал от разграбления городов, от сбора дани с побежденных, а также от конфискации личного имущества правителей и наместников. Дань распределялась между казной, эмирами и воинами; порой, как, например, в Алеппо, ее целиком отдавали солдатам. Она бывала огромной: ту, что собрали в Дели, некоторые оценивают в пятнадцать миллиардов золотых франков; дань, собранную в Дамаске, по словам Иоанна Султанийского, погрузили на восемьсот верблюдов. Али Язди утверждает, что масса реквизированного добра была так велика, что для его транспортировки не хватило всех тех животных, которых начали отбирать у населения еще в Сивасе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тамерлан"

Книги похожие на "Тамерлан" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жан-Поль Ру - Тамерлан"

Отзывы читателей о книге "Тамерлан", комментарии и мнения людей о произведении.