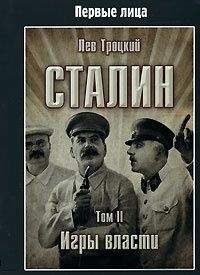

Лев Троцкий - Сталин. Том I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сталин. Том I"

Описание и краткое содержание "Сталин. Том I" читать бесплатно онлайн.

Сколько бы ни издали еще книг об Иосифе Виссарионыче – все они будут вызывать споры и обвинения в необъективности. Такой он был человек (a может, и не человек, нелюдь или монстр?). Однако мемуары Льва Троцкого занимают особое место среди огромного количества книг о Сталине. Прежде всего потому, что, в отличие от других авторов, Лев Давидович много лет знал его лично и был непосредственным участником описываемых событий. Неумолимый и надежный как ледоруб принцип «нет человека – нет проблемы» не позволил Троцкому дописать книгу до конца, но даже то, что удалось опубликовать, вызвало потрясение и у сторонников Сталина, и у е ярых противников. Почему? Да потому, что и те, и другие прекрасно понимают: товарищ Станин все еще с нами!

В первом томе воспоминаний Троцкого описывается период до 1917 года, в который Иосиф Джугашвили-Сталин (он же Коба) прошел большую часть своего кровавого пути к власти.

Между тем Коба был в числе бойкотистов. Помимо прямых свидетельств на этот счет, правда, исходящих от меньшевиков, имеется одно косвенное, но наиболее убедительное: ни один из нынешних официальных историков не упоминает ни одним словом о позиции Сталина по отношению к выборам в III Государственную Думу. В вышедшей вскоре после переворота брошюре «О бойкоте III Думы», где Ленин защищал участие в выборах, точку зрения бойкотистов представлял Каменев. Кобе тем лучше удалось сохранить свое инкогнито, что никому не могло в 1907 г. придти в голову предложить ему выступить со статьей. Старый большевик Пирейко вспоминает, как бойкотисты «громили товарища Ленина за его меньшевизм». Можно не сомневаться, что и Коба в тесном кругу не скупился на крепкие грузинские и русские слова. Со своей стороны, Ленин требовал от своей фракции готовности и способности глядеть действительности в глаза. «Бойкот есть объявление прямой войны старой власти, прямая атака на нее. Вне широкого революционного подъема не может быть и речи об успехе бойкота». Много позже, в 1920 г., Ленин писал: «Ошибкой… был уже бойкот большевиками Думы в 1906 г.» Ошибкой он был потому, что после декабрьского поражения нельзя было ожидать близкого революционного штурма; неразумно было поэтому отказываться от думской трибуны для собирания революционных рядов.

На партийной конференции, собравшейся в июле в Финляндии, оказалось, что из 9 делегатов-большевиков все, кроме Ленина, стояли за бойкот. Иванович на конференции не участвовал. Бойкотисты выставили докладчиком Богданова. Положительное разрешение вопроса об участии в выборах прошло соединенными голосами «меньшевиков, бундистов, поляков, одного из латышей и одного большевика», – пишет Дан. Этим «одним большевиком» был Ленин. «В маленькой дачке горячо защищал свою позицию Ильич, – вспоминает Крупская. – Подъехал на велосипеде Красин и постоял у окна, внимательно слушая Ильича. Потом, не входя в дачу, задумчиво пошел прочь…» Красин отошел от окна больше, чем на десять лет. Он вернулся в партию лишь после Октябрьской революции, да и то далеко не сразу. Постепенно, под влиянием новых уроков, большевики переходили на позицию Ленина, хотя, как увидим, не все. Бесшумно отказался от бойкотизма и Коба. Его кавказские статьи и речи в пользу бойкота были великодушно преданы забвению.

1-го ноября начала свою бесславную деятельность III Государственная Дума, в которой за помещиками и крупной буржуазией было заранее обеспечено большинство. Открылась самая мрачная полоса в жизни «обновленной» России. Рабочие организации подверглись разгрому, революционная печать была задушена, в хвосте карательных экспедиций шли военно-полевые суды. Но страшнее внешних ударов была внутренняя реакция. Дезертирство приняло повальный характер. Интеллигенция уходила от политики в науку, искусство, религию, эротическую мистику. Эпидемия самоубийств дополняла картину. Переоценка ценностей направлялась прежде всего против революционных партий и их вождей. Резкая смена настроений нашла яркое отражение в архивах департамента полиции, где тщательно перлюстрировали подозрительные письма, сохраняя наиболее интересные для истории.

Из Петербурга писали Ленину в Женеву: «Тихо наверху и внизу, но внизу тишина отравленная. Под покровом тишины зреет такое озлобление, от которого взвоют кому выть надлежит. Но пока от этого озлобления плохо приходится нам». Некий Захаров писал своему приятелю в Одессу: «Абсолютно утеряна вера в тех, кого раньше так высоко ставили… Помилуйте, в конце 1905 г. Троцкий всерьез говорил, что вот-де закончился полным успехом политический переворот, и за ним сейчас же начнется переворот социальный… А чудесная тактика вооруженного восстания, с которой большевики носились… Да, изверился я окончательно в наших вождях и вообще в так называемой революционной интеллигенции». Либеральная и радикальная пресса не щадила, с своей стороны, сарказма по адресу побежденных.

Корреспонденция местных организаций в Центральном Органе партии, перенесенном снова за границу, не менее красноречиво отражали процесс разложения революции. «В последнее время, за отсутствием интеллигентных работников, окружная организация умерла», – пишут из центрального промышленного района. «Наши идейные силы тают, как снег», – жалуются с Урала. «Элементы… примкнувшие к партии лишь в момент подъема… покинули наши партийные организации». И все в том же роде. Даже в каторжных тюрьмах герои и героини восстаний и террористических актов враждебно отворачивались от собственного вчерашнего дня и употребляли такие слова, как «партия», «товарищ», «социализм», не иначе, как в ироническом смысле.

Дезертировали не только интеллигенты, не только «рыцари на час», временно примкнувшие к движению, но и передовые рабочие, годами связанные с партией. «В партийных комитетах стало пусто, безлюдно», – вспоминал Войтинский, ушедший позже от большевиков к меньшевикам. Среди отсталых слоев рабочего класса усилились, с одной стороны, религиозность, с другой – алкоголизм, карточные игры и т. д. В верхнем слое стали задавать тон рабочие-индивидуалисты, стремившиеся в стороне от масс к повышению личного культурного и бытового уровня. На эту тоненькую прослойку аристократии, главным образом металлистов и печатников, опирались меньшевики. Рабочие среднего слоя, которых революция приучила к чтению газеты, проявляли большую устойчивость. Но, войдя в политическую жизнь под руководством интеллигентов и сразу предоставленные самим себе, они оказались парализованы и выжидали.

Не все дезертировали. Но революционеры, не желавшие сдаваться, наталкивались на непреодолимые трудности. Для нелегальной организации нужны сочувствующая среда и постоянно обновляющиеся резервы. В обстановке упадочных настроений было трудно, почти невозможно соблюдать необходимые меры конспирации и поддерживать революционные связи. «Подпольная работа шла вяло. В течение 1909 г. были арестованы партийные типографии в Ростове-на-Дону, Москве, Тюмени, Петербурге…» и пр. и пр.; «склады прокламаций в Петербурге, Белостоке, Москве; архив Центрального Комитета в Петербурге. При всех этих арестах партия теряла хороших работников». Так, почти в тоне огорчения повествует отставной жандармский генерал Спиридович.

«Людей у нас вообще нет, – пишет Крупская химическими чернилами в Одессу в начале 1909 г., – все по тюрьмам и ссылкам». Жандармы проявили невидимый текст письма и – увеличили население тюрем. Малочисленность революционных рядов неизбежно влекла за собой снижение уровня комитетов. Недостаток выбора открывал возможность секретным агентам подниматься по ступеням подпольной иерархии. Одним движением пальца провокатор обрекал на арест революционера, который становился на его пути. Попытка очистить организации от сомнительных элементов немедленно приводила к массовым арестам. Атмосфера взаимного недоверия и подозрительности душила всякую инициативу. После ряда хорошо рассчитанных арестов во главе Московской Окружной организации становится в начале 1910 г. провокатор Кукушкин. «Осуществляется идеал Охранного Отделения, – пишет активный участник движения, – во главе всех московских организаций стоят секретные сотрудники». Немногим лучше обстояло дело в Петербурге. «Верхи оказались разгромленными, казалось, не было возможности их восстановить, провокация разъедала, организации разваливались…» В 1909 г. в России оставалось еще пять-шесть действующих организаций, но они быстро замирали. Число членов в Московской Окружной организации достигало к концу 1908 г. 500, в середине следующего года оно упало до 250, еще через полгода – до 150; в 1910 г. организация перестала существовать.

Бывший думский депутат Самойлов рассказывает, что распалась к началу 1910 г. Иваново-Вознесенская организация, недавно еще столь внушительная и активная. Вслед за ней зачахли и профессиональные союзы. Зато подняли голову черносотенные банды. На текстильных фабриках постепенно восстанавливались дореволюционные порядки: пониженная плата, суровые штрафы, увольнения и пр. «Рабочий молчал и терпел». И все же возврата к старому уже не могло быть. Ленин ссылался за границей на письма рабочих, которые, рассказывая о возобновившихся притеснениях и издевательствах фабрикантов, прибавляли: «Погодите, придет опять 1905 год!»

Террор сверху дополнялся террором снизу. Разгромленное восстание еще долго продолжало конвульсивно биться в виде отдельных локальных вспышек, партизанских набегов, групповых и индивидуальных террористических актов. Статистика террора замечательно ярко характеризует кривую революции. В 1905 г. было убито 233 человека; в 1906 г. – 768; в 1907 г. 1 231. Число раненых изменялось в несколько иной пропорции, так как террористы научались более метко стрелять. Кульминации своей террористическая волна достигла в 1907 г. «Бывали дни, – писал либеральный обозреватель, – когда несколько крупных случаев террора сопровождались положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации… Мастерские бомб открываются во всех городах, бомбы рвут самих мастеров по неосторожности…» и пр. Алхимия Красина сильно демократизировалась. Взятое в целом, трехлетие 1905–1907 годов резко выделяется как в отношении террористических актов, так и в отношении стачек. Но различие между этими двумя рядами цифр бросается в глаза: в то время как число стачечников из года в год быстро падает, число террористических актов, наоборот, столь же быстро поднимается. Вывод ясен: индивидуальный террор нарастает по мере ослабления массового движения. Однако усиление террора не могло идти без конца. Толчок, данный революцией, должен был неизбежно израсходоваться и в этой области. Если в 1907 г. убитых – 1 231, то в 1908 – около 400, в 1909 г. – около 100. Возросший процент раненых показывает, что стреляют теперь случайные люди, преимущественно зеленая молодежь.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сталин. Том I"

Книги похожие на "Сталин. Том I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Троцкий - Сталин. Том I"

Отзывы читателей о книге "Сталин. Том I", комментарии и мнения людей о произведении.